2025年6月27日

万博は行ってみたら楽しかったという評判が高くなってきて、いただいた入場券もあるので、妻の奈良の実家に寄るついでに行くことにした。

妻の実家から夢洲駅に到着。

なんだかやはり気分が盛り上がってくる感じだ。ここまでは良かった。↓

入場ゲートに来たら、心配していた通りの長蛇の列だ。

手荷物検査をやっているので全然進まない。日傘をさしていても暑い。

結局1時間近くかかり、この時点ですでに戦意喪失した。↓

しかしせっかく来たのだからと気を取り直して入場。

大阪万博で一番興味があった大屋根リングが早速目に飛び込んできた。

話には聞いていたが、やはりデカい。すごい建築物だ。↓

公式サイトによると『大屋根リングは、「多様でありながら、ひとつ」という会場デザインの理念を表す大阪・関西万博会場のシンボルとなる建築物です。日本の神社仏閣などの建築に使用されてきた伝統的な貫(ぬき)接合に、現代の工法を加えて建築しています。』という説明がある。

そばで見ると、「伝統的な貫接合」のところが非常に美しい。↓

圧倒的なスケールだった。↓

「最大の木造建築物」として、2025年3月4日にギネス世界記録に認定されたそうだ。

建築面積:61,035.55 m²

内径:約615m

外径:約675m幅:約30m

高さ:約12m(外側約20m)

※来場者が歩くことができるスカイウォークの高さ

使用木材:(国産)スギ、ヒノキ (外国産)オウシュウアカマツ

※国産が約7割、外国産が約3割

大屋根リングを見て、私としてはほぼ目的達成という気分だ。

これはこの目で見る価値がある。

8月2日放送の「新美の巨人たち」(テレビ東京)で大屋根リングを設計された藤本壮介さんが思いを語っていて、とても良かったので追記する。当時、総工費300億円もかける意味があるのか(結局344億円になったようだが)との批判があったことについて、「もともと覚悟はしていたが、覚悟以上のもの(批判)だった」とコメントされていた。

一部は展望台として残すことになる予定らしいが、全部残るわけではなさそうなので、せっかくこんな立派なものを作ったのに壊してしまうのは、なんとももったいない気がする。

もちろん維持管理していく費用もとんでもない金額になるだろうから難しいのだろうが。

1970年の大阪万博の時の「太陽の塔」も後の時代になるほど、評価が高まってきた、ということでもあるようで、なんとか出来るだけ現在の形に近い形で後世に残すやり方を考えていただきたいと願う。

さて、思いがけず、万博に来て良かったと思ったのが、アラブ首長国連邦館であった。↓

今回は、事前申し込みがすべて外れたので、ご縁で入場出来た住友館(後述)以外は、予約なしで飛び込みで行くしかない。大屋根リングから見たら空いてそうだし、予約なしで入れるのでここに来たという次第。

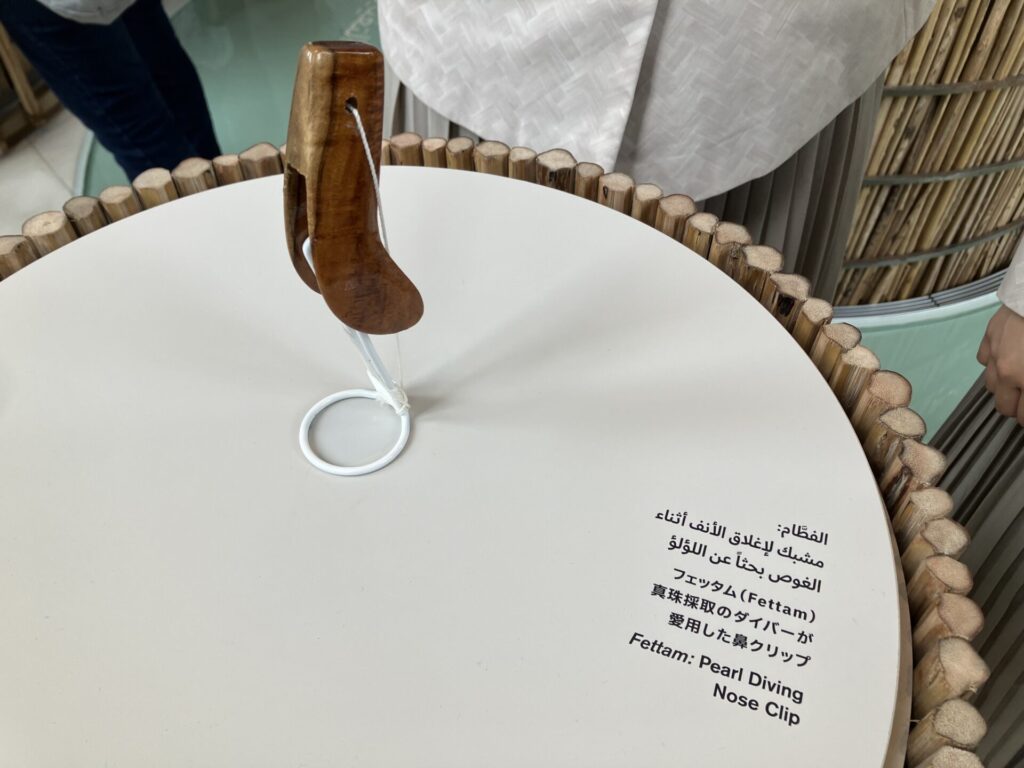

目が釘付けになったのがコレだ。↓

「フェッタム」と呼ばれる、(天然)真珠採取のダイバーが海に潜るときに愛用していた鼻クリップ、である。

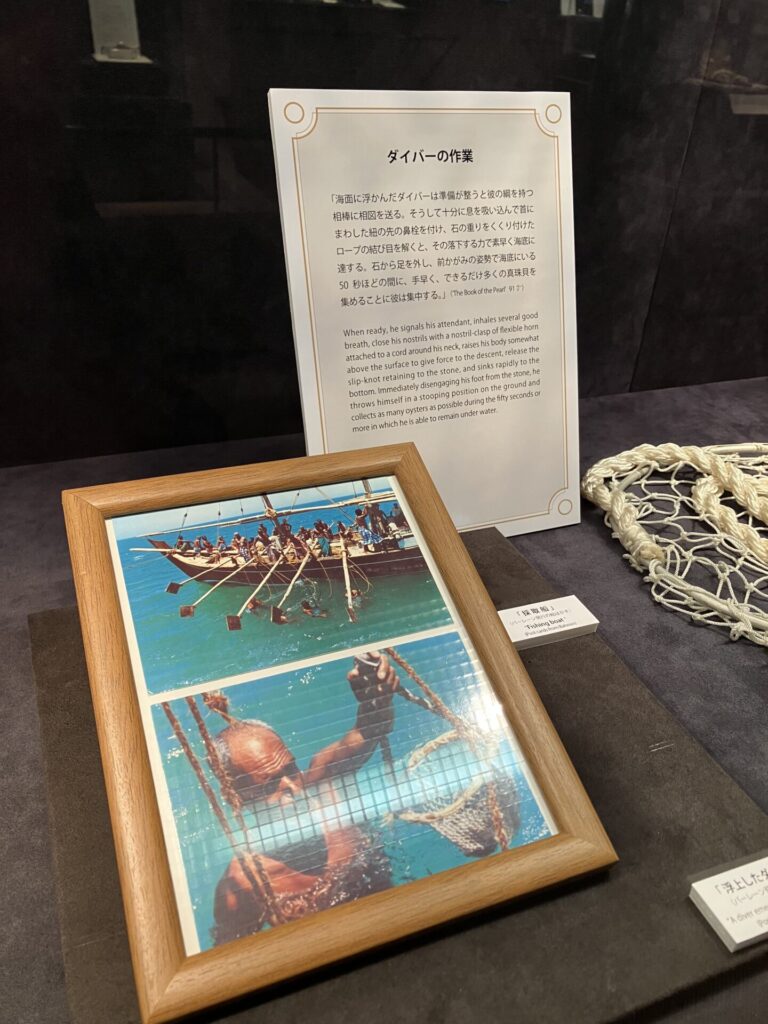

前回書いたが、つい先日、鳥羽の真珠記念館で、真珠の歴史を勉強した時に見た写真が以下である。↓

このダイバーが海に潜ってアコヤガイを採ってくる時に鼻につけていたのが上の写真のクリップなのだ。

このクリップの横を通りかかった時に、「PEARL」がどうこう、と英語で話しているのが耳に入った。目を向けると、展示係の女性と中東の装束を着た女性が話していたので、会話の輪に入って耳を傾けていると、その中東女性のおじいさんは、その昔このダイバーだったそうで、天然真珠採取の仕事をやっていたのだそうだ。「とても危険な仕事だったのよ。今ではこんなことはもうやっていないけど。」と話していた。

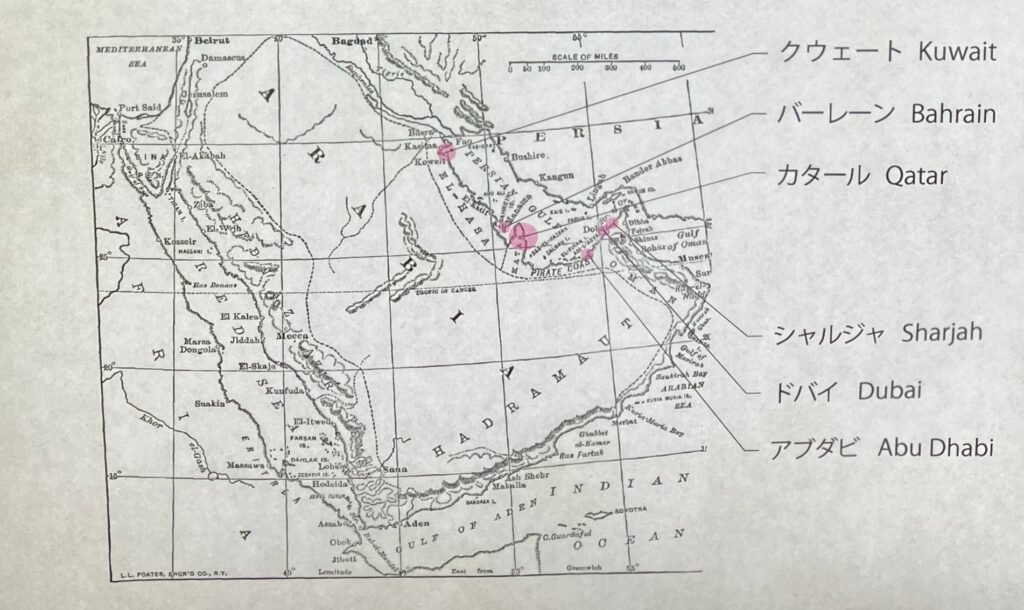

日本初の養殖真珠が世界を席巻するようになる前の20世紀初頭、世界の各地で天然真珠の採取が行われており、その中でもペルシャ湾は最大の天然真珠の産地だったようで、「採取船の多くはアラブ首長国連邦(シャルジャ、アブダビ、ドバイ)、カタール、バーレーン、クウェートの港から出漁していたとのことだ。

「海面に浮かんだダイバーは準備が整うと彼の綱を持つ相棒に相図を送る。そうして十分に息を吸い込んで首にまわした紐の先の鼻栓を付け、石の重りをくくり付けたロープの結び目を解くと、その落下する力で素早く海底に達する。石から足を外し、前かがみの姿勢で海底にいる50秒ほどの間に、手早く、できるだけ多くの真珠貝を集めることに彼は集中する。」と真珠記念館に説明があったのを思い出し、その女性が「危険な仕事だったのよ。」と言ったひと言で、記念館で見た上記の写真がパッと頭に浮かび、そうだろうな、一攫千金かもしれないけど、危ない仕事だよな、と得心した。

全く想定外であったが、万博に来て、たまたま寄ったアラブ首長国連邦館で真珠の歴史にまた出会うことになり、とても興味深くかつ印象的だった。

最後にご縁で入場させていただいた住友館に触れねばならない。↓

住友の歴史に語るうえで欠かせないのは、愛媛県新居浜市の別子銅山であるが、ここはかつて、銅の精錬のために山林を大量伐採してハゲ山になってしまい、さらに亜硫酸ガスの煙害が起き、製錬所の移転や植林と化学肥料の導入による技術向上によりハゲ山を緑の山に戻すことに成功した、という歴史がある。

その昔、旧別子銅山に登ったことがあるが、銅山であった頃の往時の遺跡も残っていて、今では、一部のエリアは東洋のマチュピチュと呼ばれているようだ。

このパビリオン建設の木材も、前回大阪万博の1970年に植林した別子山の森のスギを使っているそうだ。

住友館の中に入ると、ランタンを渡され、これを持って森を巡る、という内容になっていてなかなか良い企画だと思った。

さて、あまりに暑く、座る場所探しにも疲れて、熱中症になりかけてきたので、このあたりで万博は切り上げて奈良の妻の実家に戻ることにした。

関西在住の方々はパスを買って、空いてきて、おまけに涼しくなる夕方から来て、ちょっとずつ何回も来る、という楽しみ方をされていると聞いた。それが正解だと思う。

そういう楽しみ方が出来ない人はとにかく熱中症に注意である。

おわり

コメント