2025年4月28日

MOA(エムオーエー)美術館には以前から行ってみたかったがやっと行けた。

GWの合間の平日なので東名高速もまったく渋滞なく開館の9:30前に着いてしまった。

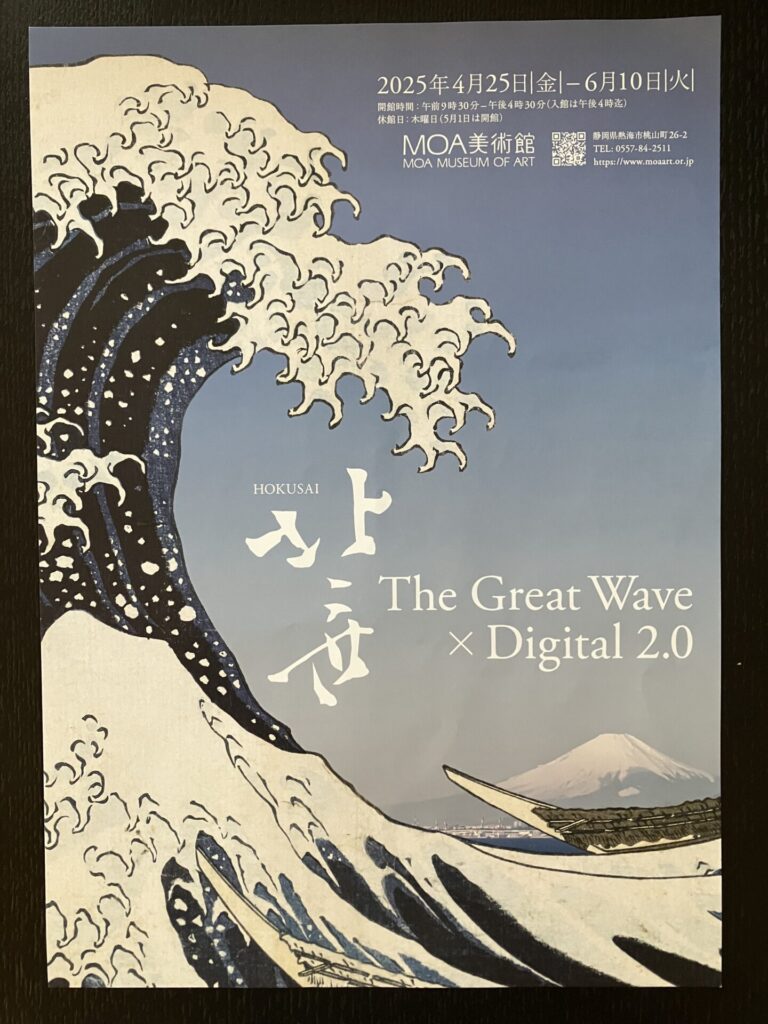

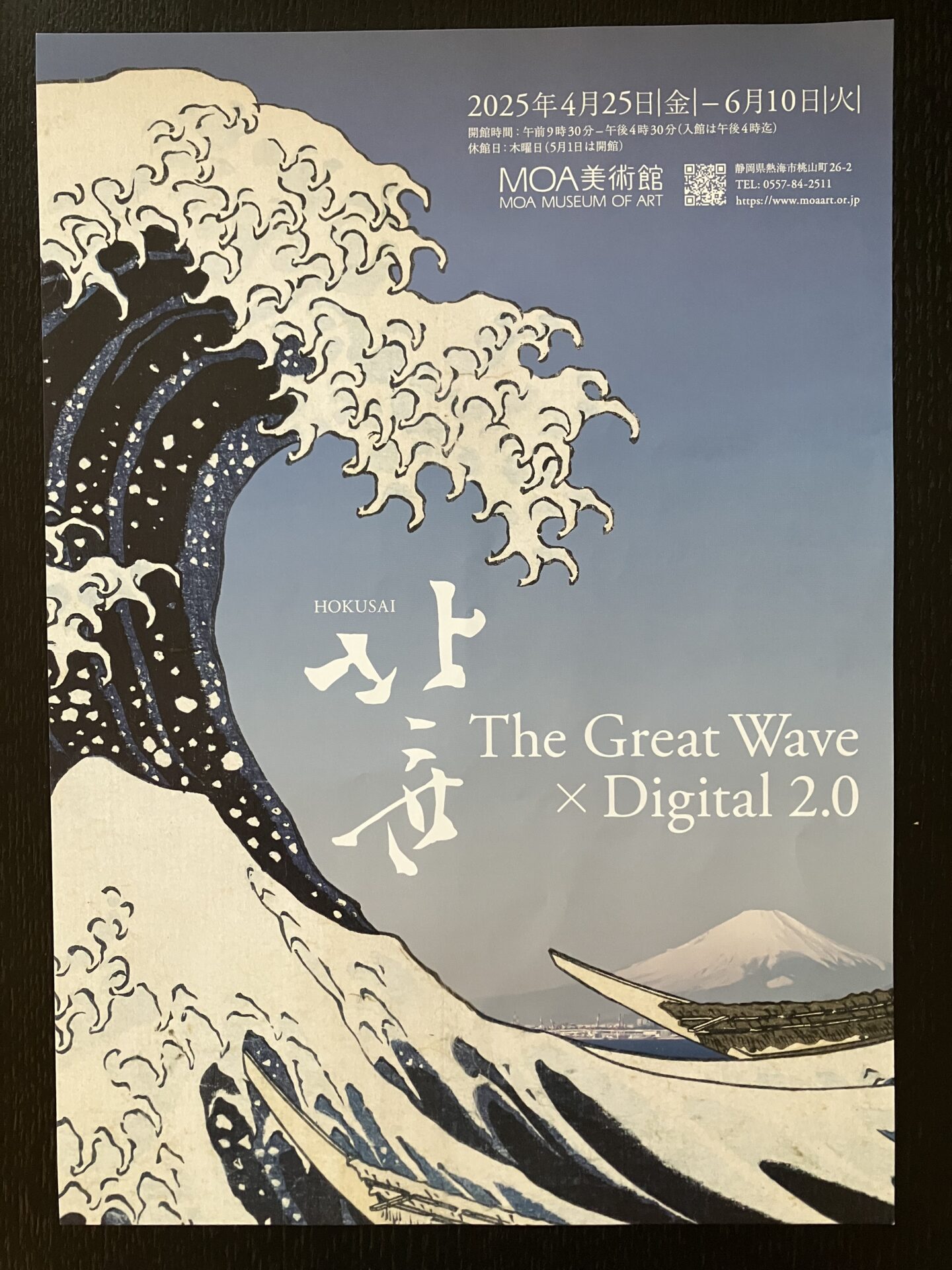

現在開催中なのは、北斎 The Great Wave x Digital 2.0 だ。↓ これが観たかった。

熱海の海沿いの急斜面に建っていて、ここは第3駐車場そばの一番下の入り口だ。↓

入り口を入るとエスカレーターが続く。

このエスカレーターは3つ目で、上に何か見える。↓

依田満・百合子夫妻の制作による投影型万華鏡だ。↓

国際的な万華鏡団体「ザ・ブリュースター・カレイドスコープ・ソサエティ」が主催するコンベンションで2年連続でグランプリを受賞された方々とのことで、直径20m、高さ10mの投影型万華鏡は世界最大ということだ。投影される美しい模様がどんどん変わり、しばしの間じっとして眺めてしまう。

さらに上に上がるとムアスクエアに出る。

ヘンリー・ムーアの「王と王妃」という彫刻の背後に美術館が見える。↓

この広場の横にあるスペースは現在制作中。イギリス人でランドスケープデザイナーのポールスミザー氏による多年草中心のナチュラル・ガーデンが作られている途中だそうだ。先日行った服部牧場のガーデンもそうだが、多年草(宿根草)ガーデンは大好きなので良い企画だと思う。↓

ふと振り返ると海が綺麗だ。↓ 海を見ると気分がスッキリする。

階段を上がると美術館入り口がある。意外とシンプルだ。↓

入り口を入ると右側に「うるしエントランス」がある。↓

人間国宝の室瀬和美さんが手掛けた漆塗の大扉で、朱塗と黒塗のコントラストは現代美術家・杉本博司さんのデザインで、桃山時代に流行した「片見替(かたみがわり)」をイメージしている、とのこと。

なんともカッコいい。

杉本博司さんの江之浦測候所は大好きなので、ここでもまた杉本さんに出会えて幸せだ。

いよいよ本当の入り口だ。↓

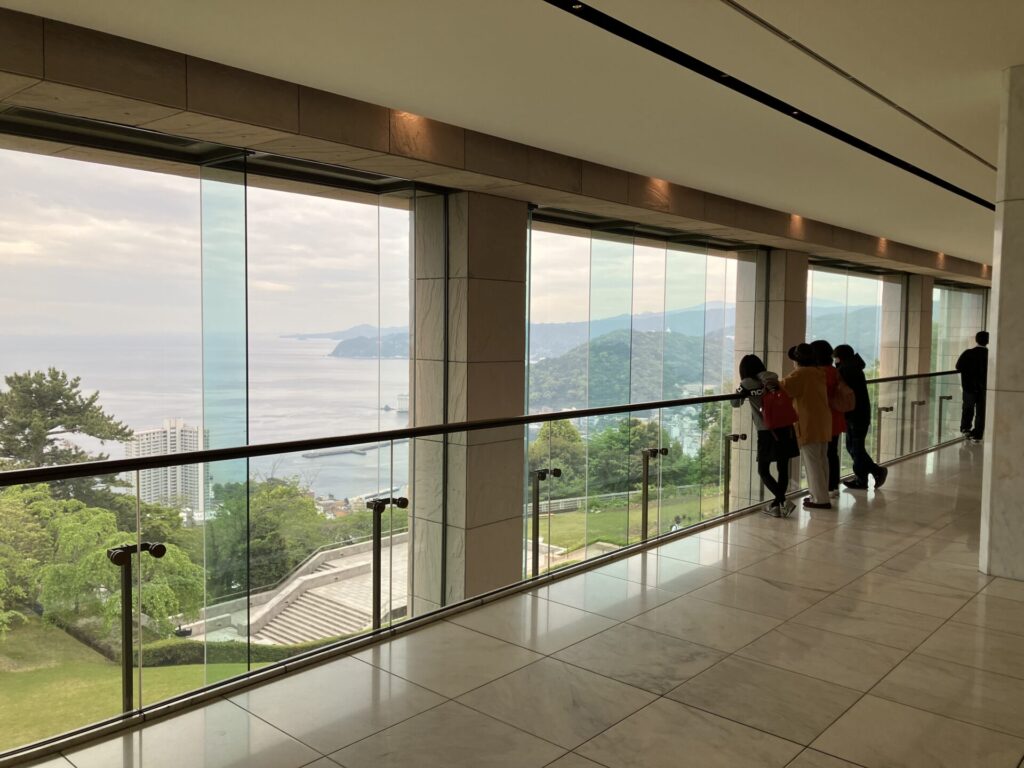

素晴らしい眺めだ。↓ みなさん写真を撮っている。

杉本博司さんデザインの光学ガラス・チェアー。↓

このソファの脚部は、カメラのレンズにも用いられる光学ガラスで、屈折、光の分散などに均一性を持った透明度の高いガラスだそうで、この場所にとてもフィットしていた。

入り口近辺には能楽堂もある。↓ 中に入ると檜の香りがして美しく心地よい空間だった。クラシックやポップスのコンサート、講演会など多目的に活用されているようだ。

秀吉の「黄金の茶室」もあった。↓ 説明書きには以下のように記載されていた。

『天正14年(1586)正月15日、豊臣秀吉は「黄金の茶室」を禁中に運び、小御所に於いてこれを組立て、正親町天皇に自ら茶を献じました。以後、秀吉はこの茶室を大坂城内や北野天満宮(北野の大茶湯)あるいは九州名護屋の城内に運び組立て、茶会を催しています。それらの様々な機会にこれを実見した公家、大名、茶人など多数の人達が、それぞれに贅質の言葉をもってこれを日記や茶会記などに書きとどめています。この黄金の茶室は、おそらく大坂夏の陣の際に失われたと考えられ現存していないため、その実態や秀吉の制作意図、また当時の茶の文化との係わりなどについて、多くの謎に包まれ様々な憶測を生んでいます。黄金の茶室を復元制作するに当たっては、文献史料をひろく渉猟し、可能な限り正確な再現につとめました。この復元は武将と茶人と宮廷人との文化的接触によって華開いた桃山文化のひとつの象徴として、その美術史上の意義を探求したものです。』

こんな「黄金の茶室」をわざわざ運んで組み立てて、そこで茶会を催したとなれば、招かれた人たちに与えたインパクトはさぞかし強烈なものであったであろう。

さて、いよいよ北斎の「冨嶽三十六景」のコーナーだ。↓

実は三十六景すべてを観るのは初めてである。

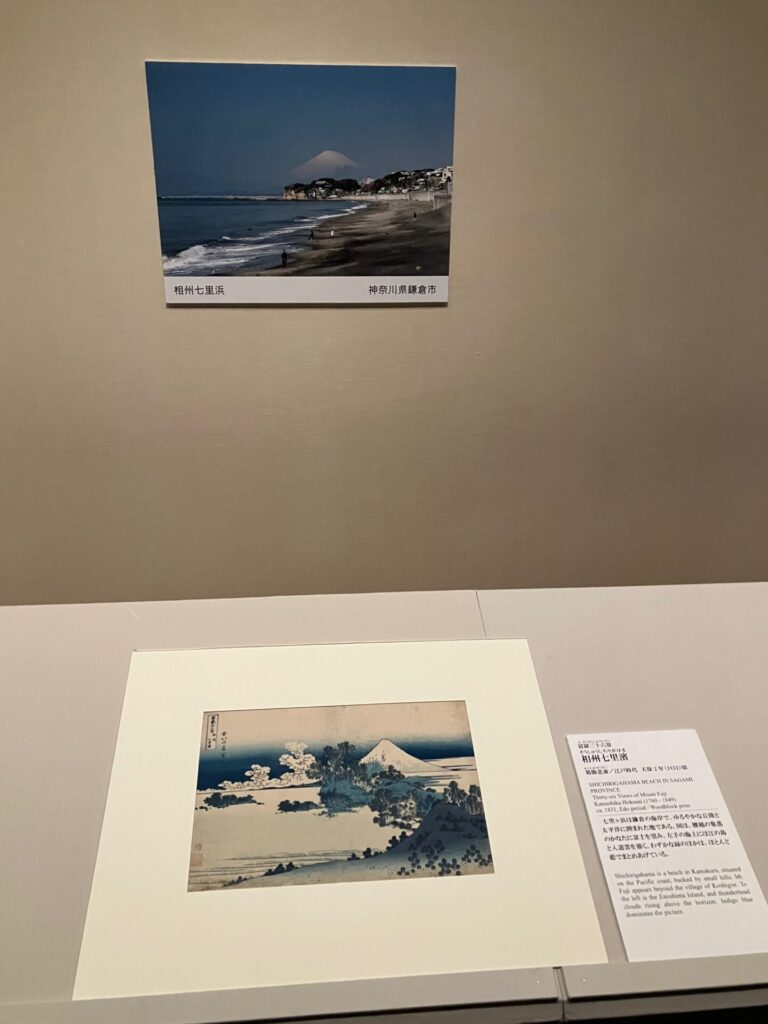

以下のように当時この景色を北斎が描いたであろう場所の現在の写真が対比されて展示されている。

今回のテーマ、神奈川沖浪裏(The Great Wave)の魅力のひとつはあの独特の波(浪)の描き方だが、「冨嶽三十六景」の他の絵にも印象的な水の表現があったので、それらについて触れてみたい。

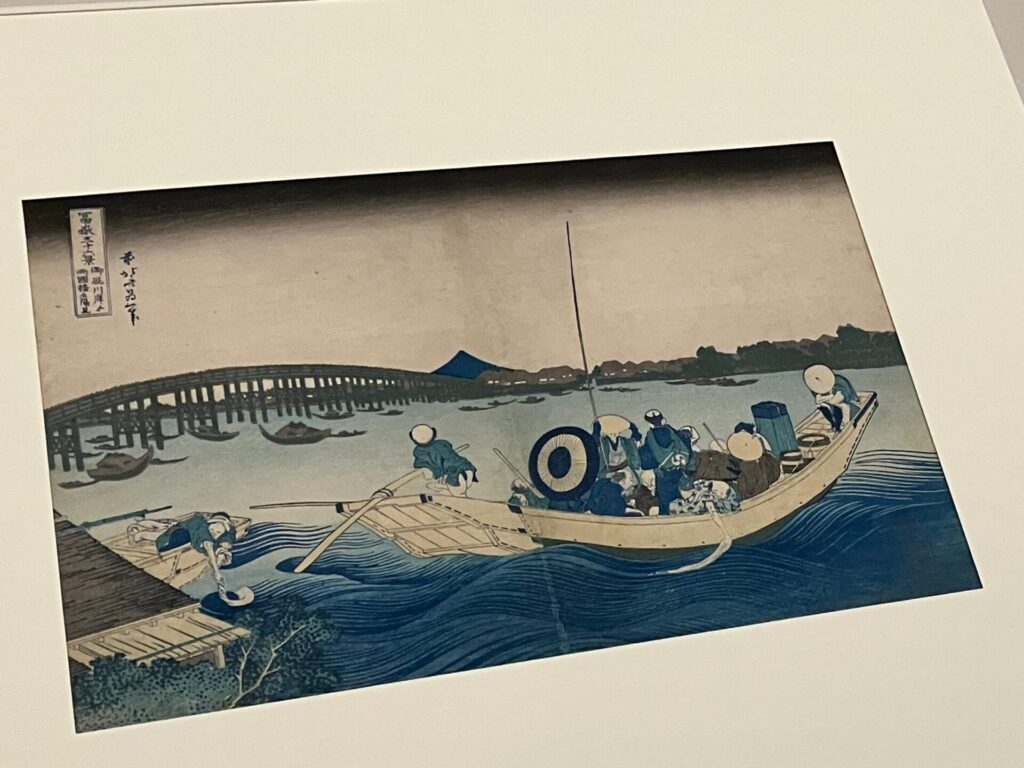

「御厩川岸より両國橋夕陽見(おんまやかしよりりょうこくばしのせきようをみる)」↓

解説によると『「厩橋(うまやばし)(台東区)一帯は幕府の御厩(おんまや)があったので、御厩川岸(おんまやがし)といった。隅田川に架かる大橋の多くの場所で渡船が用いられた。図は、御厩の渡しより夕暮の青い富士を描く。波の深い藍色が印象的である。』とのこと。夕暮の青い富士というのも面白いが、船の下の波の表現も印象的だった。

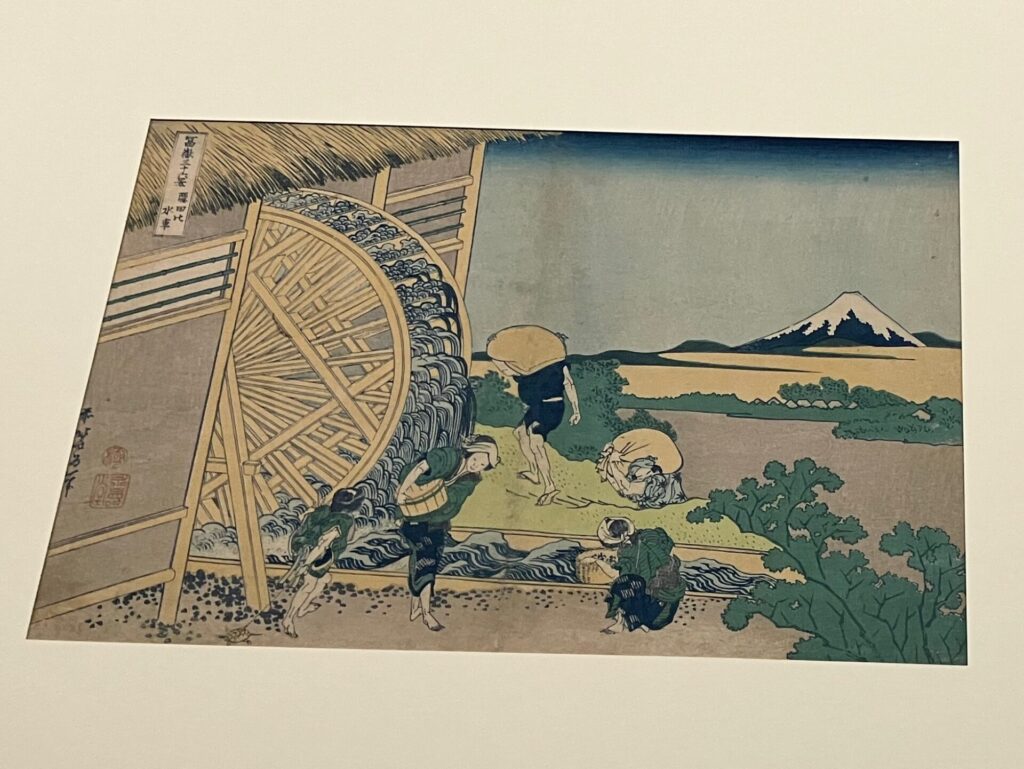

「隠田の水車(おんでんのすいしゃ)」↓

『当時、隠田(現在の原宿から青山)は閑静な田園地帯だった。図は、水車を大きく描き、霞のかなたに遠く富士をみせ、穀物を運ぶ男や米を研ぐ女など働くものの姿を描く。また水流表現には、北育特有の意匠化がみられる。』との解説。水の表現の仕方はとても不思議だ。

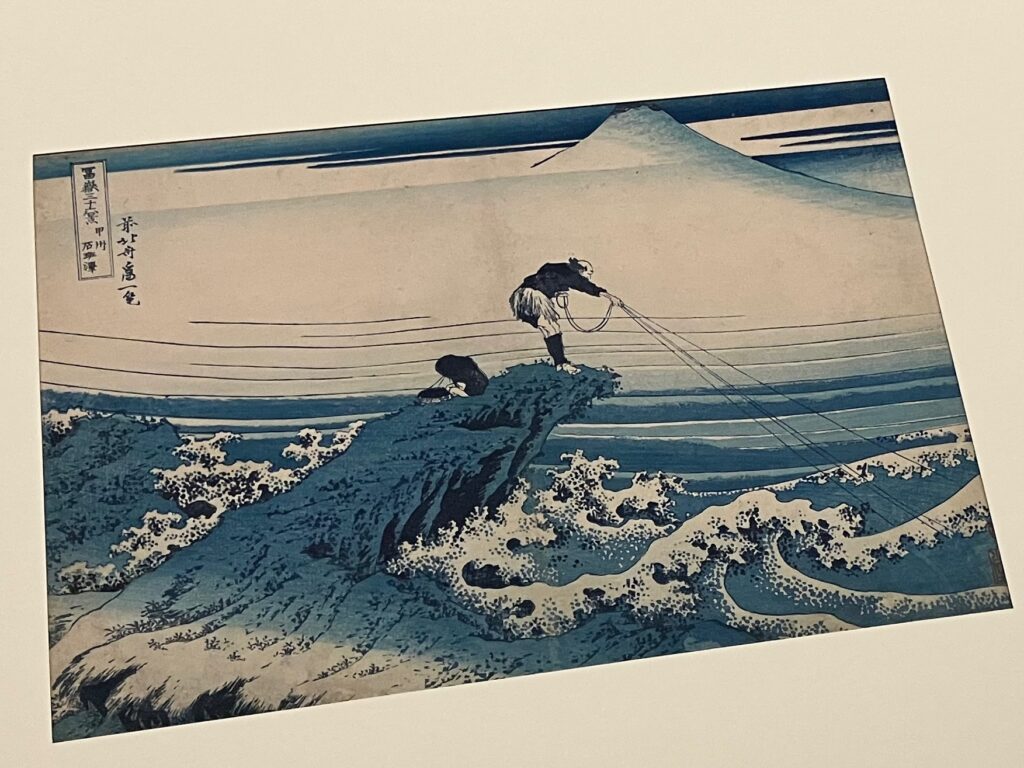

「甲州石班澤(こうしゅうかじかざわ)」↓

これも有名な絵と思うが、『石班澤(鰍沢・かじかざわ)は、笛吹川と釜無川が合流して富士川となる急流地である。流れの激しさを、点猫を用いて表している。岩場と漁師の綱が作り出す三角形は、富士と相似的で、脇に魚籠を覗く子が配されている。』との解説で、てっきり海だと思っていたのが、川であることを知った。

なお、深い藍色(当時流行しはじめたばかりの化学顔料・プルシアンブルーで、発祥地の「ベルリン」からなまって、当時の日本では「ベロリン」「ベロ藍」などと呼ばれた)は、空や海、川の表現などに自然顔料では実現しえなかった鮮やかなグラデーションを可能にし、本シリーズ全体の魅力を支えているとのこと。なんともいい色で大好きだ。

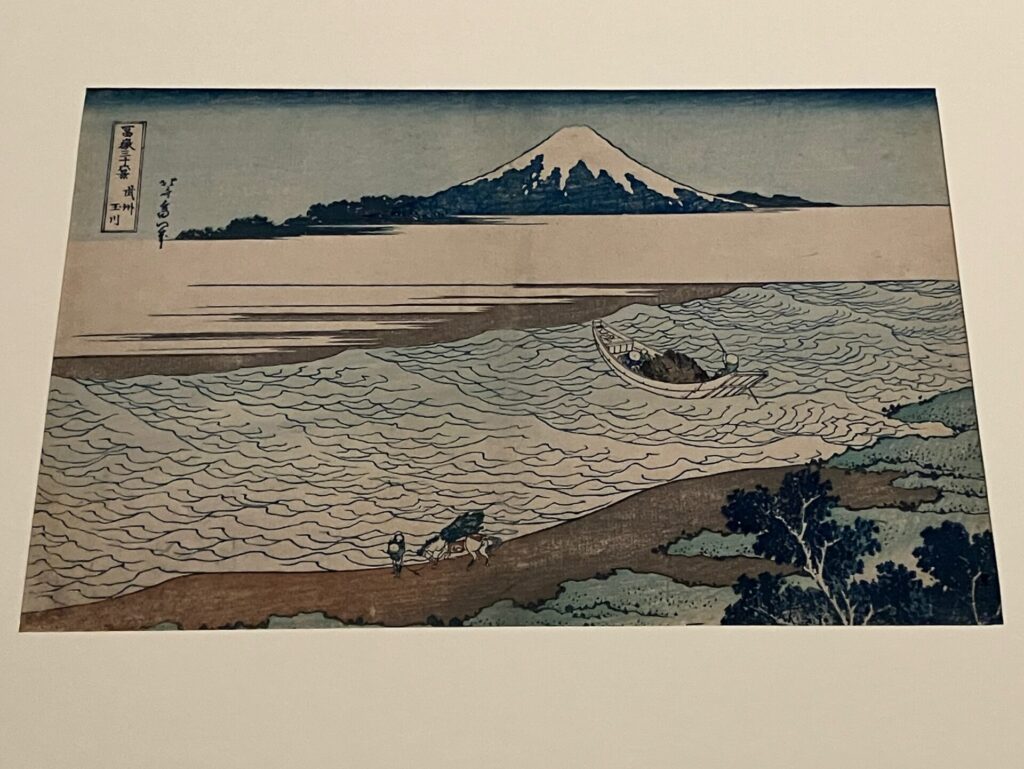

「武州玉川(ぶしゅうたまがわ)」↓

『玉川(多摩川)は、六玉川のひとつで、江戸近郊の行楽地として多く描かれてきた。本図は、玉川を見下ろすように描写し、霞を隔てて富士をみせている。斜めに配された川には、不定形な線を重ねた独特の波文が描かれている。』という解説だが、川の描写がなんとも面白い。

後日、これとは相当異なる「武州玉川」をすみだ北斎美術館で観て、なんとも驚いたので追記しておく。

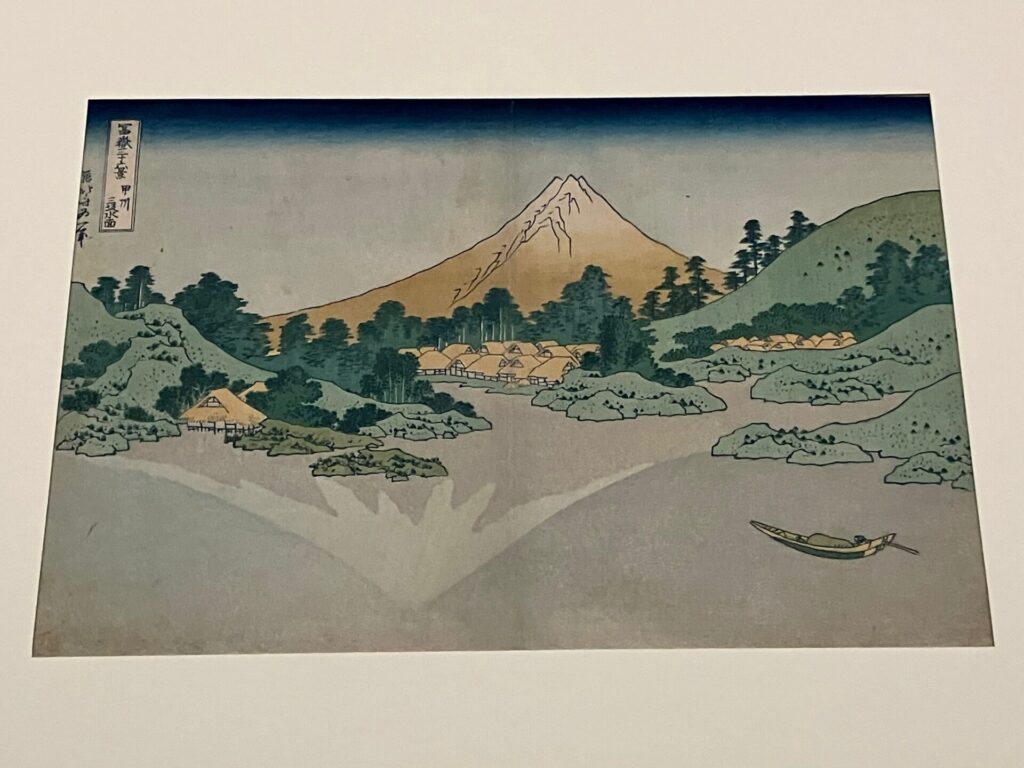

「甲州三坂水面(こうしゅうみさかすいめん)」↓

『甲府から富士吉田に抜ける三坂(御坂)峠は、眼下に河口湖がひろがり、富士の全貌が間近に見える。本図では、富士が夏姿であるに対し、湖面に映る逆富士は、頂に雪をいだく冬姿になっており、不思議な図である。』という解説で、水の表現は、水があるのかないのか分からないような描き方だが、逆さ富士が不思議で楽しい。

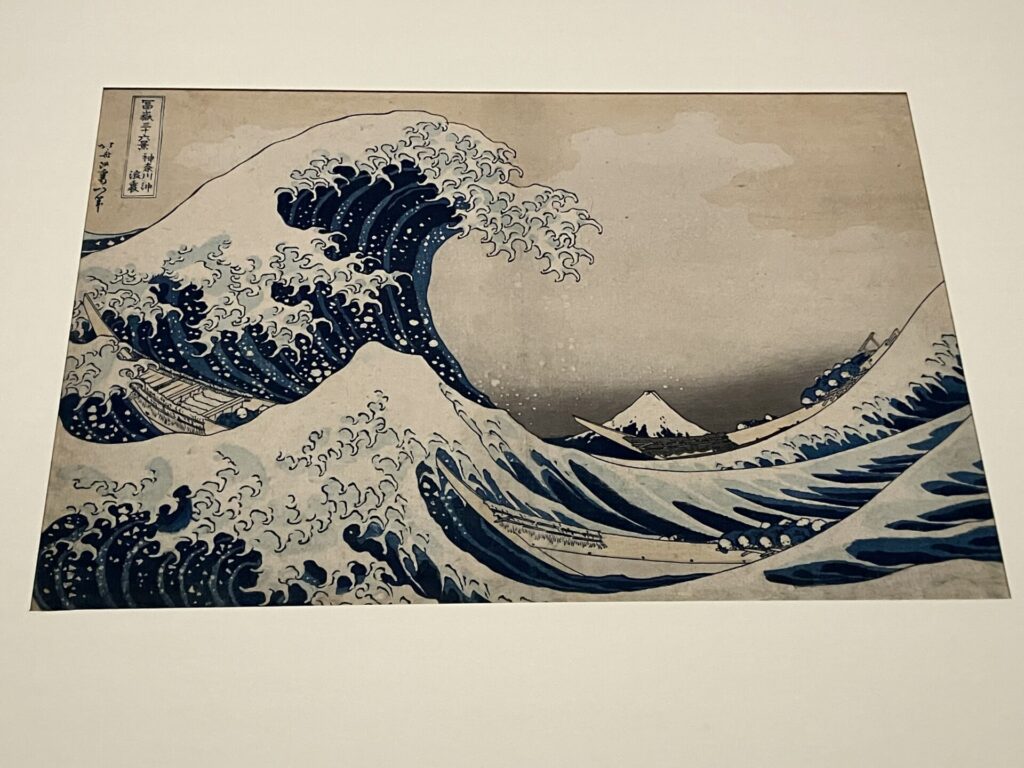

「神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)」↓ 今回の主役のThe Great Wave。

『かぎ爪のような波頭を見せる大波が3艘の押送船に崩れ落ちようとする中、富士が静かな姿をみせる。櫓を引き上げてバランスをとる漕ぎ手達の動きが緊張感を生んでいる。自然のカと人間の姿を思い切った構図で表現している。』という解説を読むまでもなく、この独特の波の表現にはとても惹かれる。

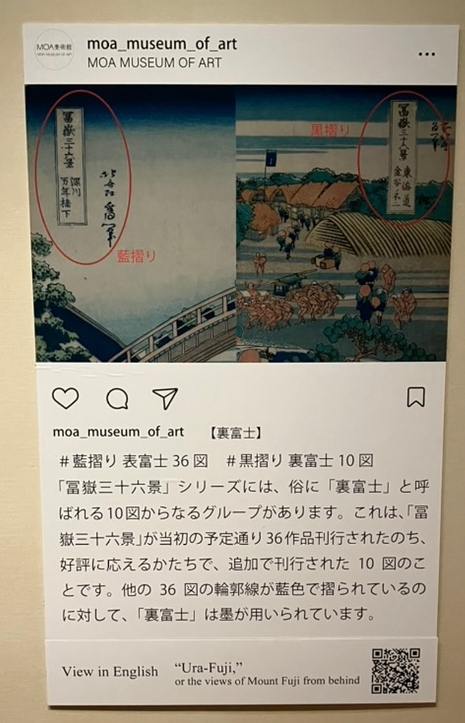

勉強不足ながら、冨嶽三十六景に追加の10図があって、全部で46図あるなんて初めて知った。↓

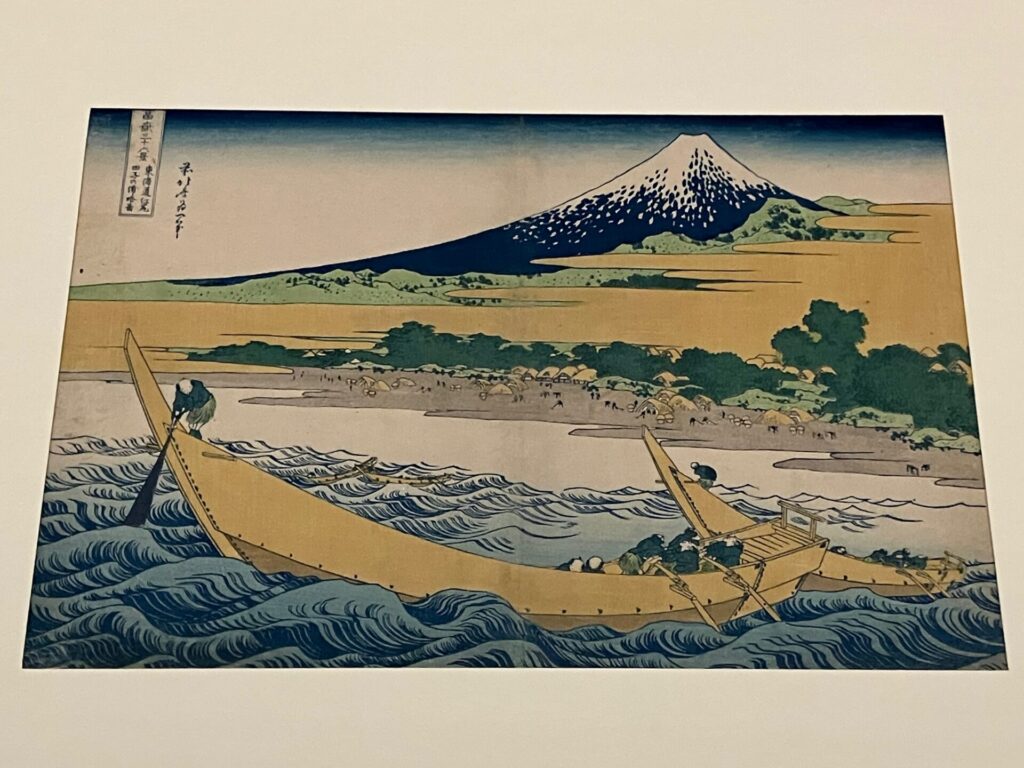

「東海道江尻田子の浦略図(とうかいどうえじりたごのうらりゃくず)」↓

『田子の浦は、万葉集以来よく題材として扱われた名所である。本図は、海上から富士を眺めたもので、近景に荒波に浮かぶ二般の漁船を大きく配し、中景には塩田のありさまを描く。海の色が美しく、波の描写が巧みである。』との解説の通り、荒波の部分が浮き出て見えるようで印象的だ。

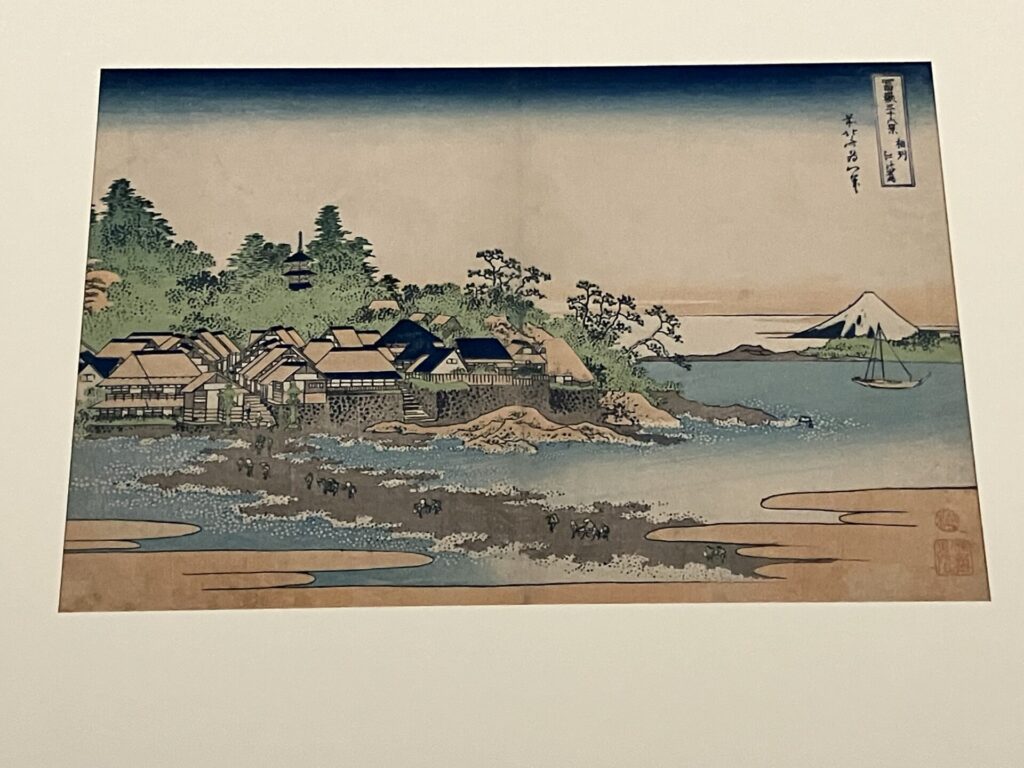

「相州江の嶌(そうしゅうえのしま)」↓

『江の島は、物見遊山や弁才天参りの人々で賑わい、江戸庶民に親しまれた。図は、片瀬海岸より江の島の町並を眺め、干湯を江の島へ渡る人々を小さく描く。藍と空摺りの点で表現された浜辺の波が印象的である。』との説明を読んで、なんとも可愛い感じの波で雰囲気が出ているなと感じた。

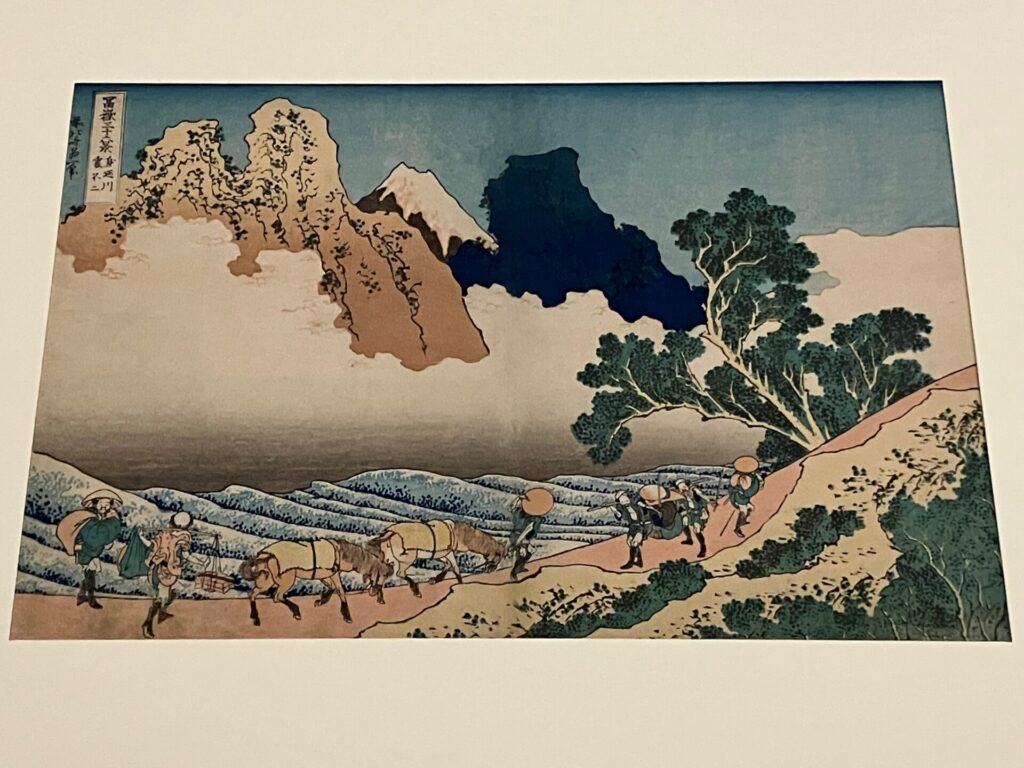

「身延川裏不二(みのぶがわうらふじ)」↓

『身延山(山梨県)久遠寺は、当時多くの参詣人で賑わった。図は、身延山道を行く旅人や荷駄、また山間を流れる身延川を描く。戦険しくそびえる立つ岩山の間に裏富士を望み、切り立った岩山の描写が深山の印象を深めている。』とのこと。身延川を私は知らないがこの感じは急流なんだろうな。

水シリーズの最後である。

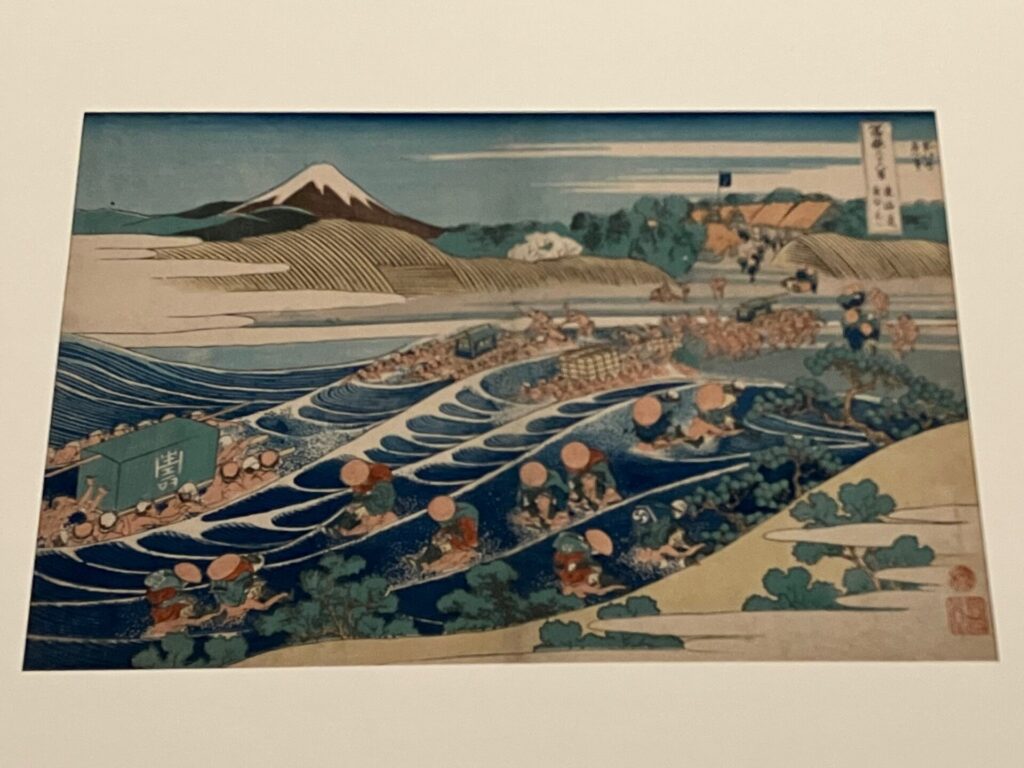

「東海道金谷ノ不二(とうかいどうかなやのふじ)」↓

『金谷宿から島田宿への間には、東海道最大の難所である大井川がある。本図の荒海の如くうねりのある川波の表現は北斎ならではのもので、人足の群衆描写や、担がれる旅人の丸い笠の列と相まってリズムを与えている。』と解説にあるが、うねりが凄くてとても渡れそうもない。

ここから3枚の絵は水の表現を離れるが、私が魅力的だと思う富士山の表現について。

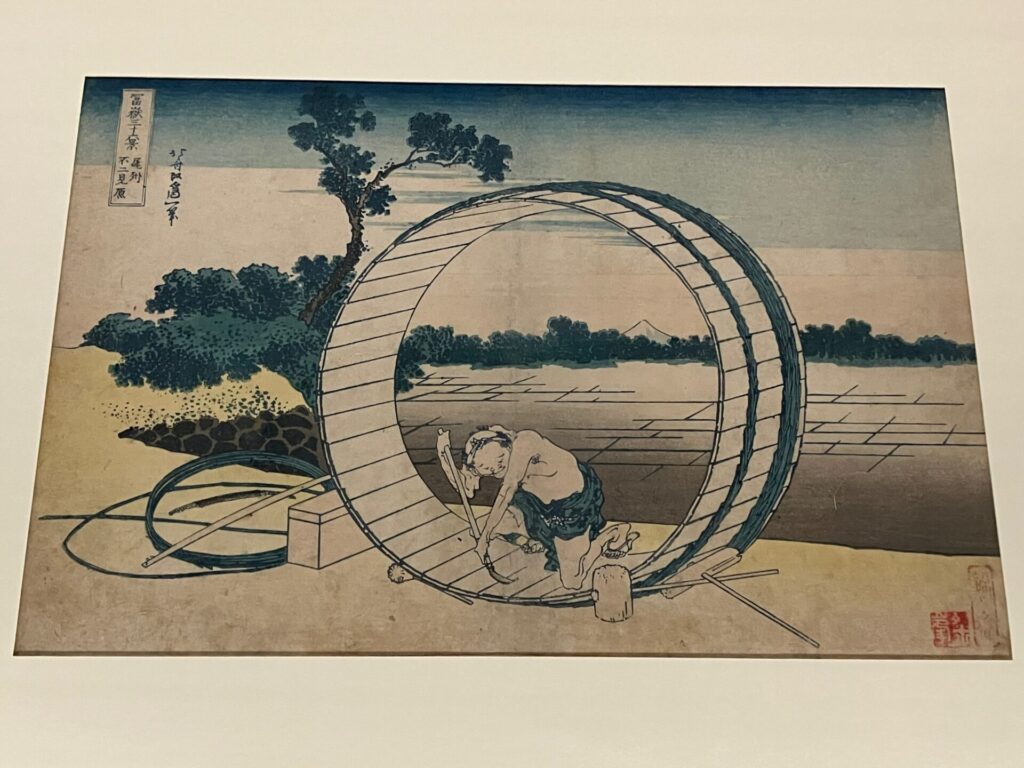

「尾州不見原(びしゅうふじみはら)」↓

『尾州不二見原は、現在の名古屋市中区富士見町付近と思われるが、実際に富士を望むことはできない。大きな桶枠の丸と小さな富士の三角形による幾何学的な組合せに、北斎の奇抜な趣向が伺われる。』という解説を読んで、実際に富士山が見えない場所を題材になぜこの絵を描いたのか非常に興味深いと感じた。

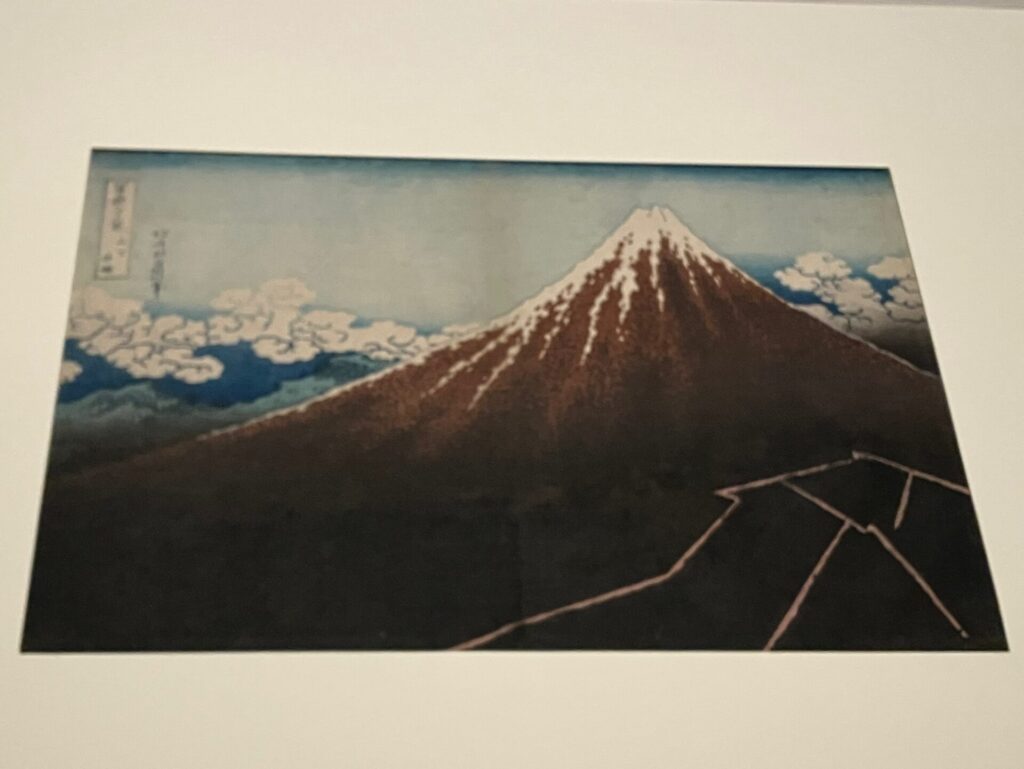

「山下白雨(さんかはくう)」↓

『雲を突き抜けて富士がそびえ立ち、山裾には稲妻が光っている。天上の快晴と、雲下の薄暗い夕立(白雨)という、相反する気候を一図に込めた作品である。雷鳴のとどろく中に屹立する富士の姿からは、高さと迫力が感じられる。』という説明を読んで、山裾のギザギザ模様が光る稲妻を表しているということを初めて知った次第。

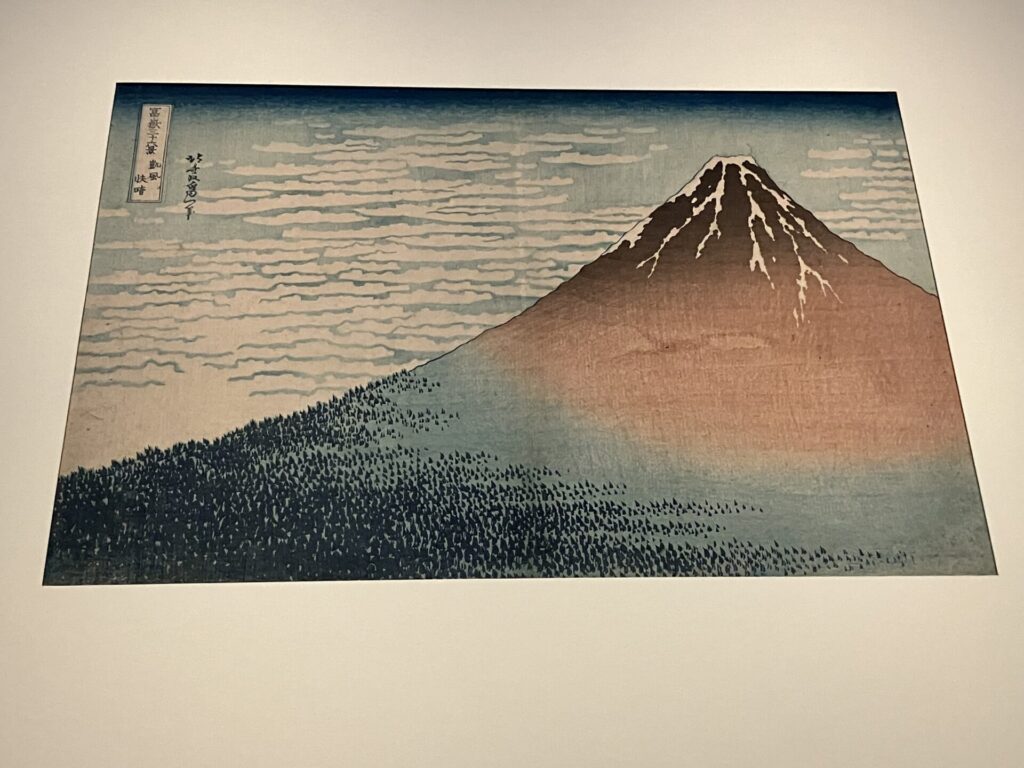

「凱風快晴(がいふうかいせい)」↓

『本図は、三十六景中の最高傑作として名高く、俗に「赤富士」と呼ばれている。南風を受けるやかな早朝の富士である。藍・緑・褐色のシンプルな色彩で、富士の限りない偉容と迫力を遺憾なく表現している。』との解説。いいなあとずっと思っていたが、やはり三十六景中の最高傑作なのか、と納得。

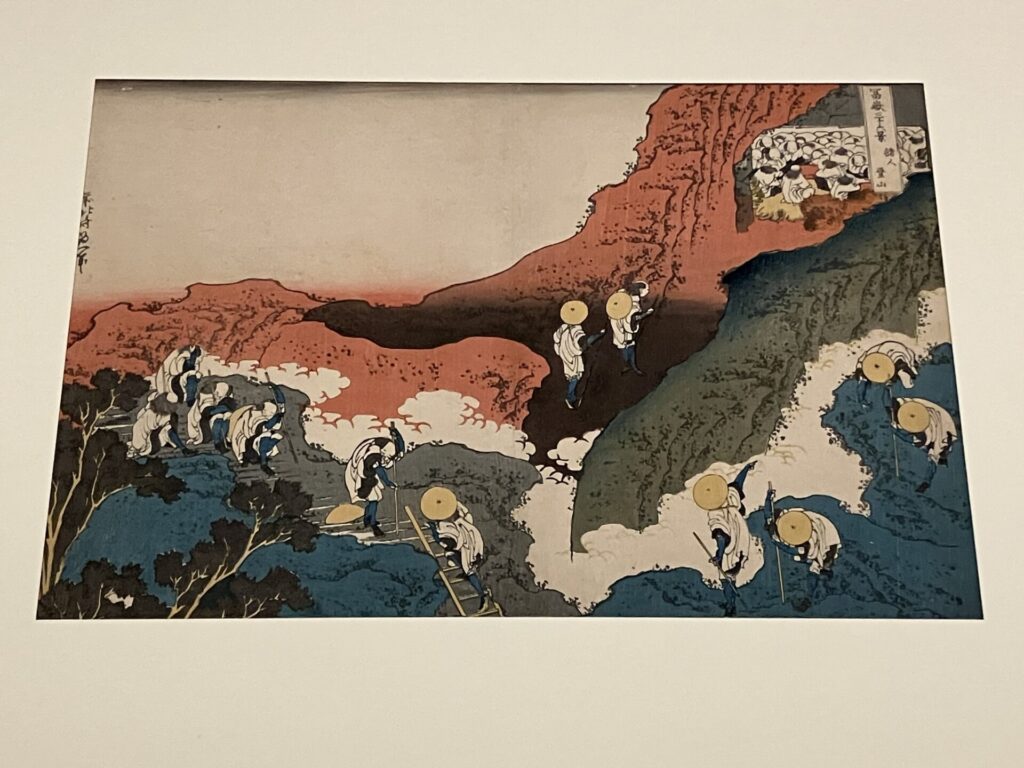

最後の一枚。「諸人登山(しょにんとざん)」↓

解説によると、本シリーズ中、唯一、富士の姿を描かない図なのだそうだが、江戸庶民の間に流行した富士詣を描いているとのことで、富士山に近づきすぎていて、全体像は見えないが富士山は描かれているということかと思った。

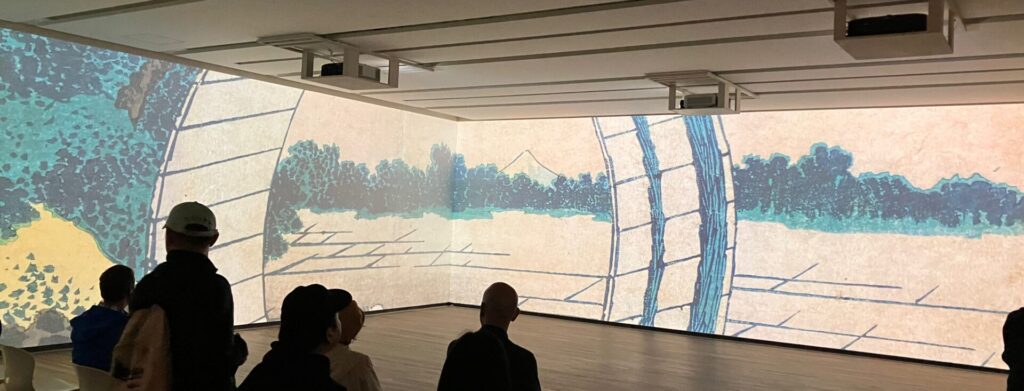

最後にオリジナル・フィルム・プロジェクションのコーナーがある。↓

高精細デジタル画像で見せてくれるので、細かいところまで見れてとても面白かった。版画であんな細かいところまで良く表現出来たなと感服した。

最後は北斎以外の展示品で印象に残ったものを3点だけ。

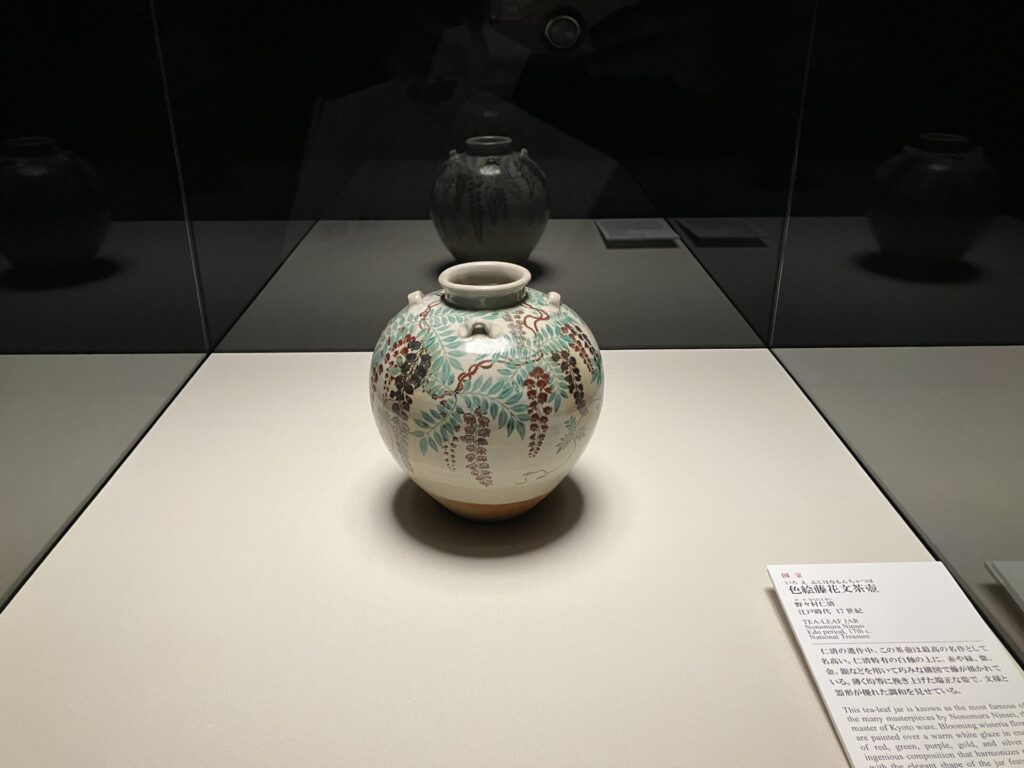

野々村仁清の色絵藤花文茶壺。↓ 国宝である。仁清の遺作中、この茶壷は最高の名作として名高いとのことで、納得の美しさだった。

ここは特別展示室になっていて、「高さ3mの展示ケースを、江戸黒ともよばれる黒漆喰の壁で囲い、宇宙空間の中に作品が浮かぶ設計です。杉本博司の空間デザインと日本の古美術とのコラボレーションが楽しめます。」とパンフレットに説明があるが、たしかにこの展示の仕方によって、美しさがより引き立っていると感じた。

なお、この美術館は、「高反射高透過のガラスを用い、さらに鑑賞者の背後に黒漆喰の壁を設置することで、ガラスの存在感を極限まで無くしています」と説明されているように、とても作品が観やすかった。本当にガラスがあることを忘れて顔を近づけておでこをぶつけてしまいそうになった。

これは、「2017年のリニューアルにより、現代美術作家・杉本博司と建築家・榊田倫之が主宰する「新素材研究所」が設計を手掛け、美術品の魅力を最大限に引き出す工夫が随所に施された」ことの一例とのことだ。ごく一部の作品以外はすべて写真撮影もOKだし、ガラス越しでも非常にクリアに写真が撮れるので素晴らしい環境だった。

面白かったのが、竹内栖鳳の夏鹿。↓

「敏症な夏の群を画題とし、右隻に夏鹿の群れを、左隻には跳躍する鹿を一頭のみ描いて静と動の対比を狙った大作」とのこと。

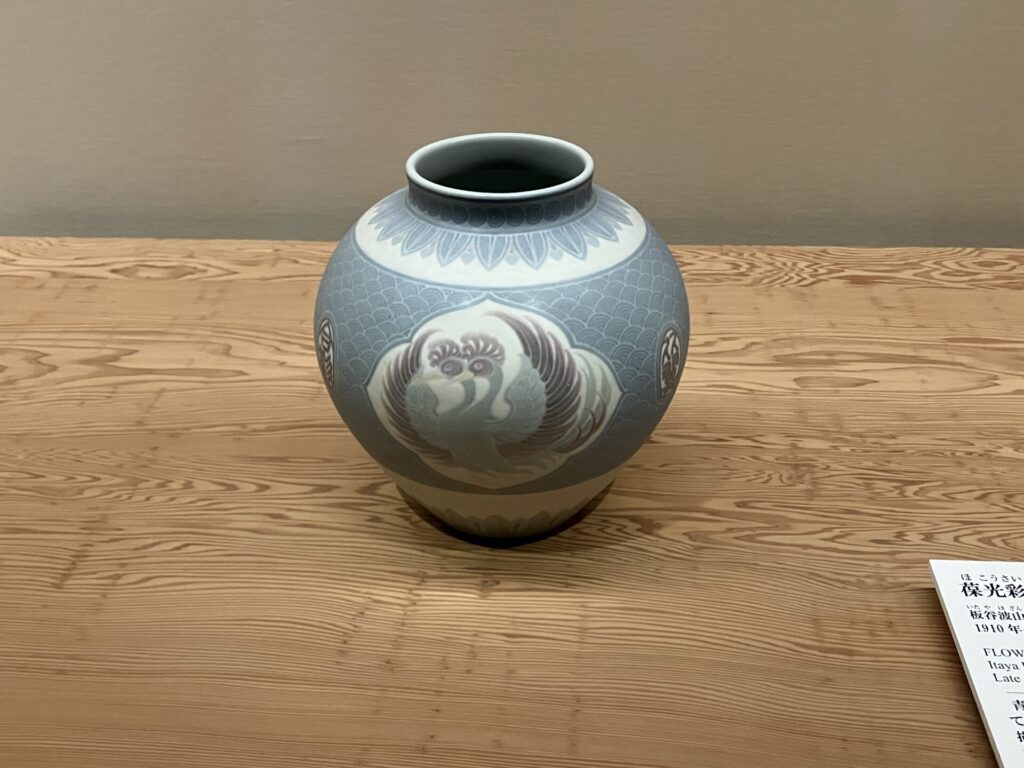

板谷波山の葆光彩磁和合文様花瓶(ほこうさいじわごうもんようかへい)。↓

「半透明の光沢をおさえた釉が、文様を柔らかく透けて見せている」と解説されているが、なんとも甘く柔らかな感じがとても美しかった。今回の他の展示作品もそうだったが、板谷波山の作品にはとても惹かれるのでもっと観に行きたいと思っている。

さて、展示スペースの大トリを飾るのは、杉本博司さんの「海景 熱海」だった。

海景シリーズは杉本さんの小田原文化財団 江之裏測候所の夏至光遥拝100メートルギャラリーにも展示されているが、杉本博司ファンの私としては、このMOA美術館にも杉本さんの存在を強く感じて非常に嬉しかった。

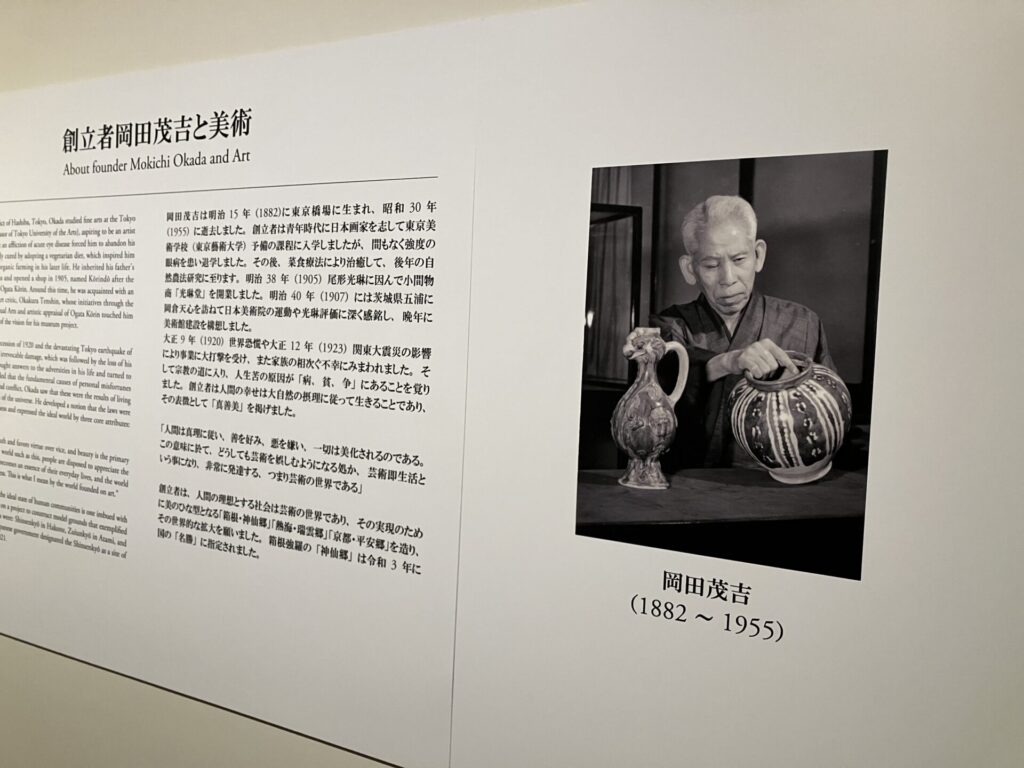

展示スペースの後には、「創立者 岡田茂吉の部屋」というスペースがあり、岡田茂吉さんについての説明がある。↓ 岡田さんは箱根・強羅にある箱根美術館の創立者でもあり、また美術関係以外にもいろいろなことをされた方のようだが、「元来美術品なるものは、できるだけ大衆に見せ、楽しませて、知らず識らずのうちに人間の心性を高めることこそ、その存在理由といえましょう。」との言葉は、島根県の足立美術館の創立者・足立全康さんに通じるものがあると感じた。このような美術館を作っていただいて本当にありがたい話だと思う。MOAとは、Mokichi Okada Association から来ていることも知った。

美術館の中のレストランでひと息。

コーヒーカップが美しいな、コーヒーが美味しそうに見えるな、と感心して思わず写真を撮った。↓

レストランを出る時に気付いたのだが、このカップは冒頭で書いた漆塗の大扉「うるしエントランス」を手掛けた人間国宝の室瀬和美さんがデザインされたもの、とのことで、自分が美しいなと思ったことに納得した。

MOA美術館は日本庭園も美しい。これは入り口となる唐門。↓

神奈川県大磯町の三井家別邸城山荘内にあったものだそうだ。

石造十三重宝塔。↓

光琳屋敷の内部。↓

尾形光琳が最晩年を過ごし、国宝「紅白梅図屏風」を書いたと考えられる屋敷を復元したもの。

なお、国宝「紅白梅図屏風」もMOA美術館所蔵であり、毎年、梅の季節に合わせて2月頃に展示されるとのこと。

新緑が美しい季節だが、なぜか一部だけ紅葉したような葉があった。↓

秋の季節は一面の紅葉でさぞかし美しいだろう。

またその頃に訪れたいところだ。

美しいものをたくさん観せていただいてとても楽しい1日であった。感謝。

おわり

コメント