2025年10月1日〜5日

前回からつづく。

起床。ドーミーイン博多の朝食。

ここのご当地逸品料理は「水炊き」 と「うまか丼」だ。うまか丼には「ごま鯖」もしっかり乗せた。小鉢料理がたくさんあって楽しく美味しかった。

ご馳走さまでした。

博多駅に到着。

ホームに着いたらソニックがいた。↓

ロボットみたいな精悍な顔つきと濃いブルーが美しい。

この車両も私の大好きな水戸岡鋭治さんのデザインだ。

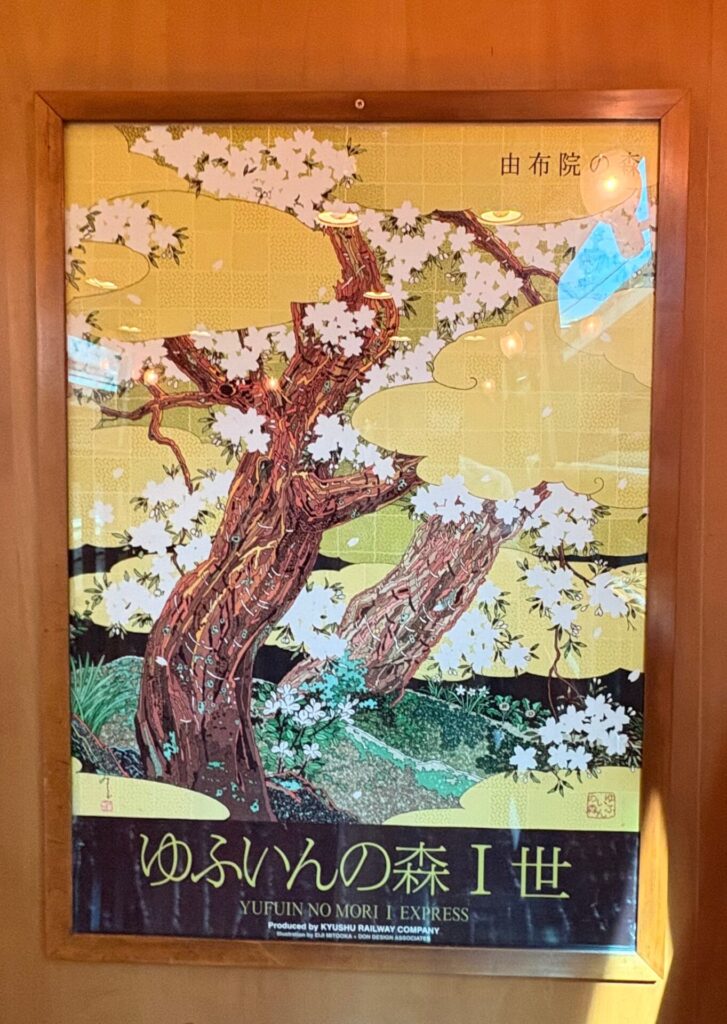

いよいよ、水戸岡鋭治さんデザインの特急「ゆふいんの森』がホームに入ってきた。↓

以前から、この美しい列車に乗って旅をしたいと思っていた。やっと夢が叶った。

しかし、近くで顔を見ると結構年季が入っているな、と。。

この車両は、初代の「ゆふいんの森1世」、1989年生まれとのこと。すでに勤続36年だから、そりゃ年季も入るよな。同世代の自分に重なって共感した。

クラシックな雰囲気がとても良かった。

床も木張りだし、ビュッフェやサロンスペース含めて、全体に木の質感が感じられて落ち着く。

照明の感じもとても良い。

この列車に乗るために、予約開始と同時にネットで予約を入れた。

予約時に座席指定が出来ないので、希望だった先頭車両の先頭座席は取れなかったが、景色が良いという進行方向右側の座席は取れた。

おかげで、二段落としの慈恩の滝や、黄金色の田んぼに映えるプリンみたいな伐株山(きりかぶさん)が見れて良かった。

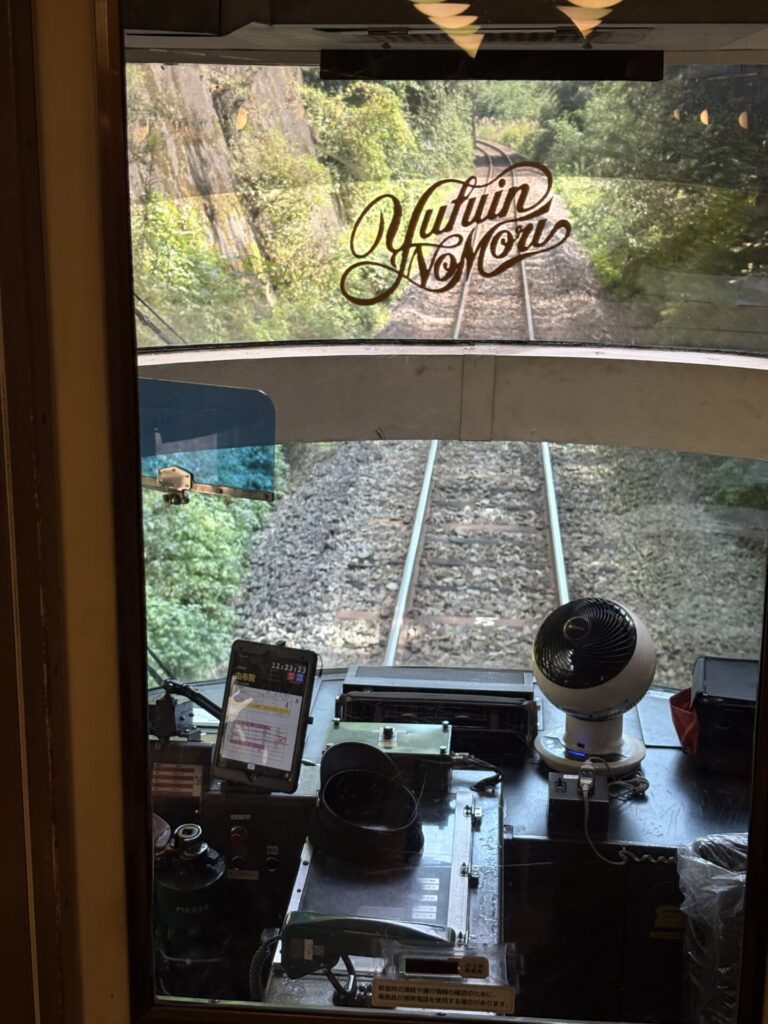

乗車して分かったが、この路線は単線である。↓

「ゆふいんの森」の眺めの真骨頂は、日田駅を過ぎたあたりから始まる「緑のトンネル」とでも言えるような車窓の風景ではないかと私は思った。↓

列車のすぐそばまで樹木が生えているから味わえる風景なのだが、それはこの路線が単線だからこそであろう。

なお、今回調べていて、日田は江戸時代に幕府直轄の天領だったと知って驚いた。何故?

Chat GPTとGeminiに聞いてみたところ、日田は複数の河川が合流する水運の要衝であり、九州の諸藩(福岡藩、佐賀藩、熊本藩など)を監視するのに最適な場所だったから、と分かり納得した。

なお、個人的には、日田といえば焼きそばが美味い、という印象である。

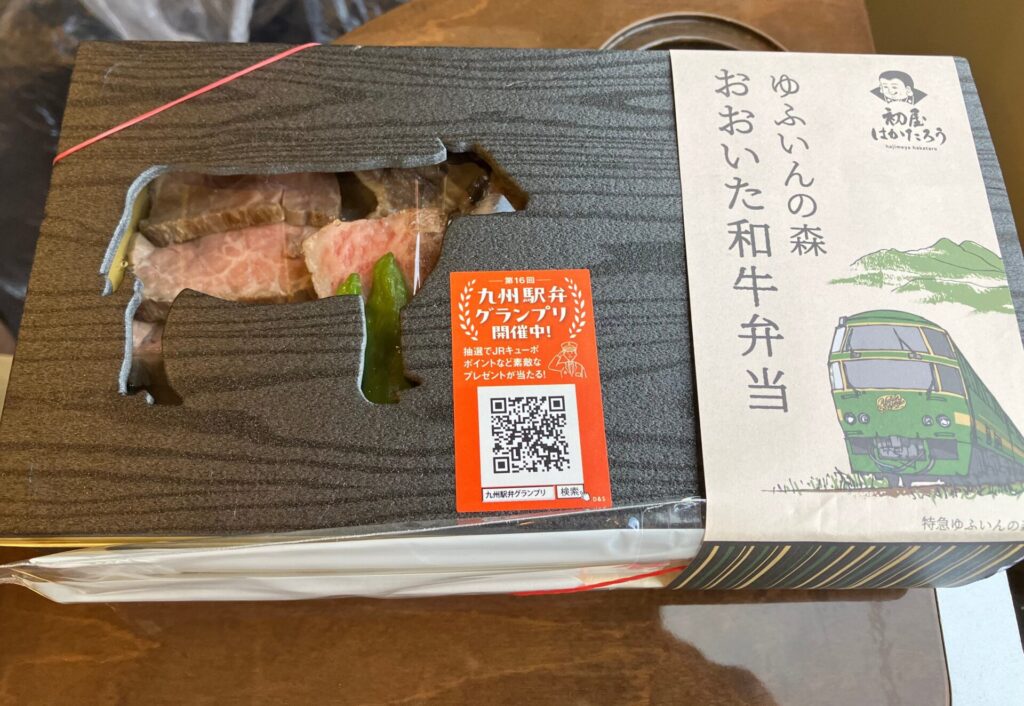

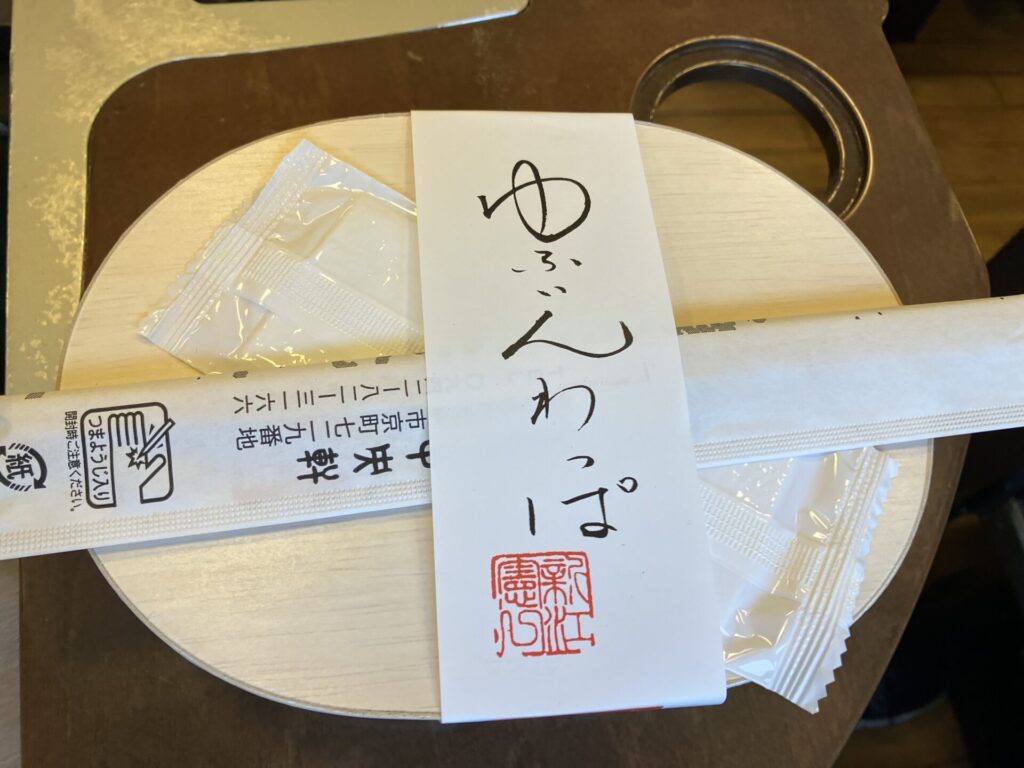

さて、事前に予約しておいた特製弁当をいただく。↓

ビュッフェはかなり混んでいて、事前予約していた私は行列に並ばずに弁当を受け取れたので良かった。本当はビールも買いたかったのだが、行列に並ばねばならないので諦めた。

由布院駅に到着。↓

松本城を連想させるような黒の外観が格好いいのだが、残念ながら改装中のようだ。

天気が良く由布岳もよく見える。↓

ここに実際に降り立ってこの景色を眺めてみたいと思っていたので、実現出来て嬉しかった。

まずは荷物を預けるために、駅を出て右側にあるツーリストインフォメーションセンターへ。↓

県立美術館の設計も手がけた、建築家・坂 茂(ばん しげる)氏の設計の建物でとても素晴らしかった。その街の観光の顔であるインフォメーションセンターがこのように美しいというのは、とても良いことだと思う。

今回の旅に際して、湯布院なのか、由布院なのか、が疑問だった。

調べてみると、会員制ホテル由布院倶楽部のHPの説明が分かりやすかったので、以下に引用する。

++++++++++++++++++++

大分県の温泉地で有名な「ゆふいん」の漢字表記には、「湯布院」と「由布院」がある。

温泉を指すのであれば、正しくは「由布院温泉」だが、観光ガイドでは「湯布院温泉」と書かれていることもある。

また、由布院温泉の住所は、「由布市湯布院町」とややこしい。

元々、ゆふいんは「由布院」と書いた。昭和30年の昭和の大合併で、旧湯平村と旧由布院町が合併し、作られた町名が「湯布院」である。

町名が「湯布院」となった後も、「由布院温泉」「由布岳」「JR由布院駅」のように、合併前から旧由布院町にあったところには「由布院」を使い、「湯布院映画祭」「湯布院観光協会」など、旧湯平村を含んだ町全体を指す際には、新しい町名の「湯布院」というように使い分けがあった。

しかし、町名は「湯布院」であるため混同され、「湯布院温泉」と書かれることも多くあった。

更にややこしくなったのは、平成17年の平成の大合併。

庄内町・挾間町 ・湯布院町の3町が合併して「由布市」となり、由布院温泉や由布院駅のある湯布院町は、「由布市湯布院町」になったのである。

このように、同じ地域で「由布院」と「湯布院」と「由布」が混在し、使い分けが難しくなったため、現在では「ゆふいん」と平仮名表記されることも多くなっている。++++++++++++++++++++

だから、私たちが博多から乗ってきた特急列車も「ゆふいんの森」とひらがな表記だったのかな。

さて身軽になったので歩いて、予約しておいたCOMICO ART MUSEUM YUFUINへ。↓

黒い建物が美しい。

設計は、あの建築家の隈研吾さんだ。

最初の草間彌生さんのコーナーは興味深い空間だったのだが、写真撮影不可であった。

私が大好きな杉本博司さんの作品もあった。↓

以下の作品は、カメラのレンズにも用いられる光学ガラスが使われている。このガラスはMOA美術館に展示されていたソファにも使用されていた。

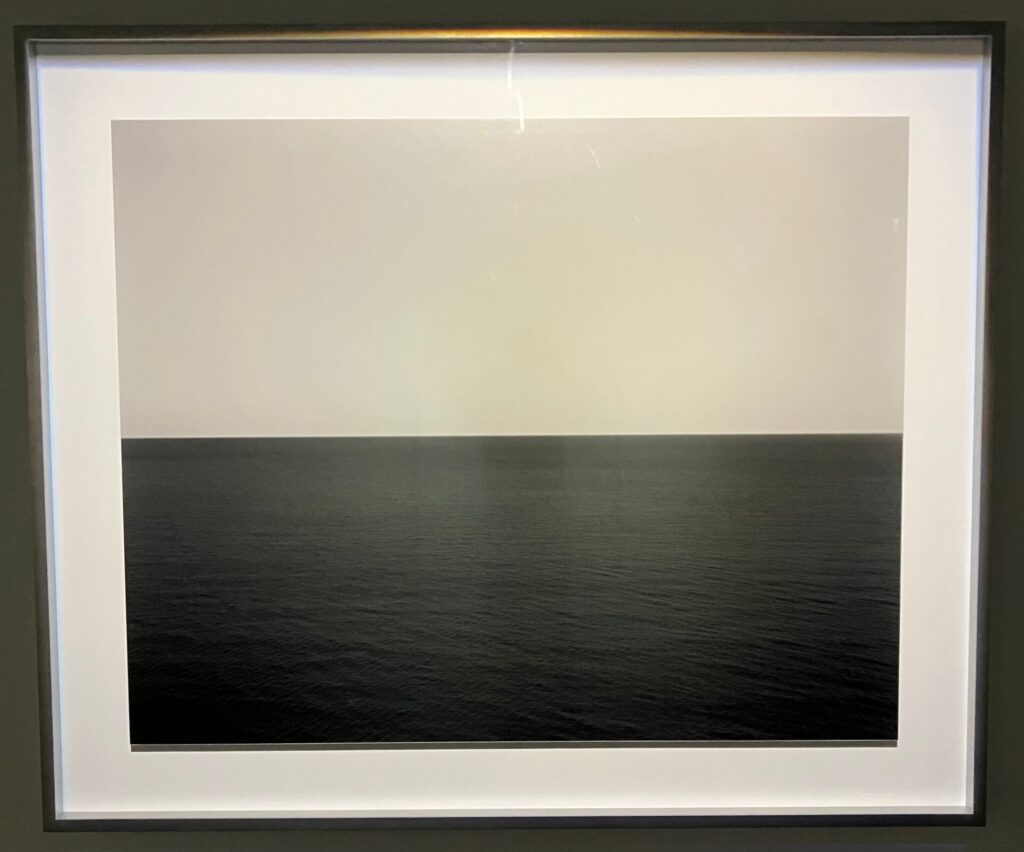

そして杉本さんの代表作の「海景」も。↓

この美術館の一番人気は、おそらくこの奈良美智さんのワンコであろう。↓

私の好きな青森県立美術館にあったあおもり犬を思い出すワンコだった。

森 万里子さんの作品も由布岳と調和していてずっと眺めていたい感じだった。↓

ふと振り返ると、自分たちとゆふいんワンコがカフェのガラスに映っていた。↓

カフェでひと休み。↓

インバウンドの皆さんが順番に写真を撮っていた。

かぼすソーダを飲みながらゆっくりワンコと由布岳を眺める。

大分県のかぼすは味と香りが濃厚で、このカフェのかぼすソーダはとても美味しかった。↓

さて、美術館を出て、散歩に出かけた。裏側も美しい美術館だった。↓

原宿のようなメインストリートを避け、美しい由布岳を眺めながら裏側の川沿いを歩いた。↓

金隣湖に到着。↓

インバウンドの皆さんで混雑していた。タイの小学生と思われる子供達も修学旅行?で来ていた。

ここは、人気のない早朝に訪れるのが良いなと思った(翌朝にそうしようとしたのだが、起きれず実現出来なかった)。

帰りは原宿のようなメインストリートを通って帰った。

ふと左を見ると、さっきまで一緒に居た、ゆふいんワンコが見えた。

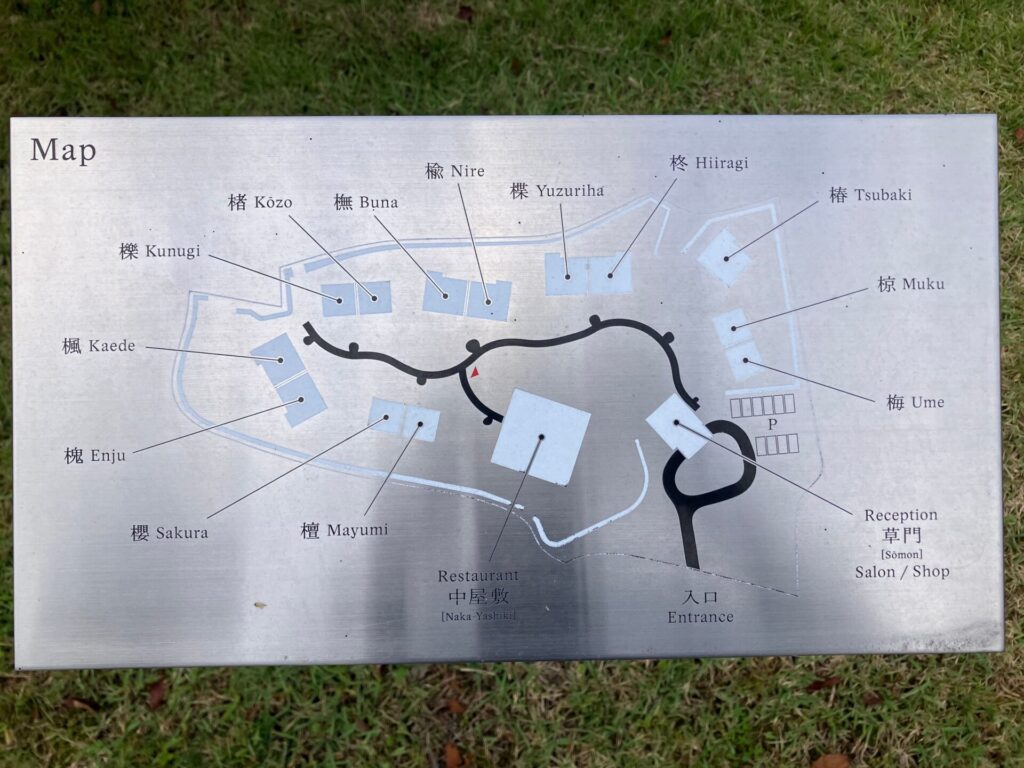

由布院駅に迎えに来てもらって、本日のお宿、山荘わらび野に到着。

離れが点々としている。

ウチの離れはMayumi。↓

夕食の時間だ。↓

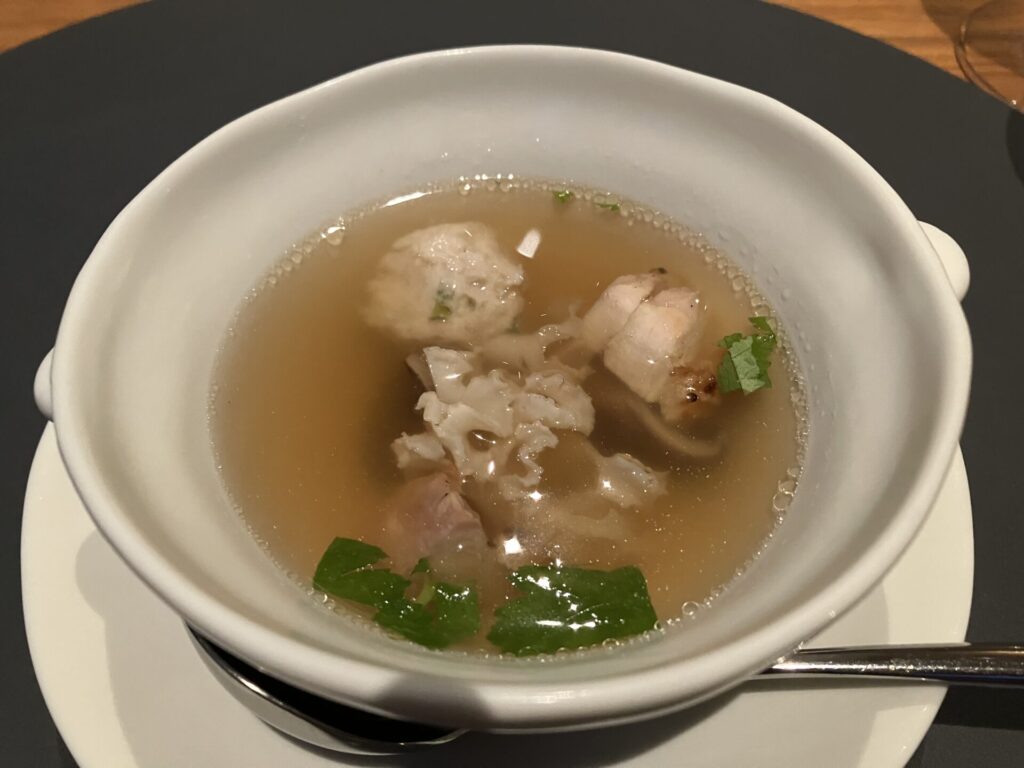

大分の家庭料理、りゅうきゅう。とても美味しかった。↓

お酒にもごはんにもよくあう、季節の魚を味わう料理。あじ・さばなどの旬の魚の切り身をしょうゆ、みりん、ごまなどを合わせたタレに漬け込み、ねぎやわさび、しょうがなどの薬味を添えて食べるもの。もとは漁師が船上で食するために作っていた料理とも言われているが、名前の由来は「琉球の漁師から伝わったため」や「ごま和えの別称である利休和(りきゅうあ)え」など諸説あり、はっきりとした語源は定かではない、とのことだ。

ご馳走様でした。とても美味しかったです。

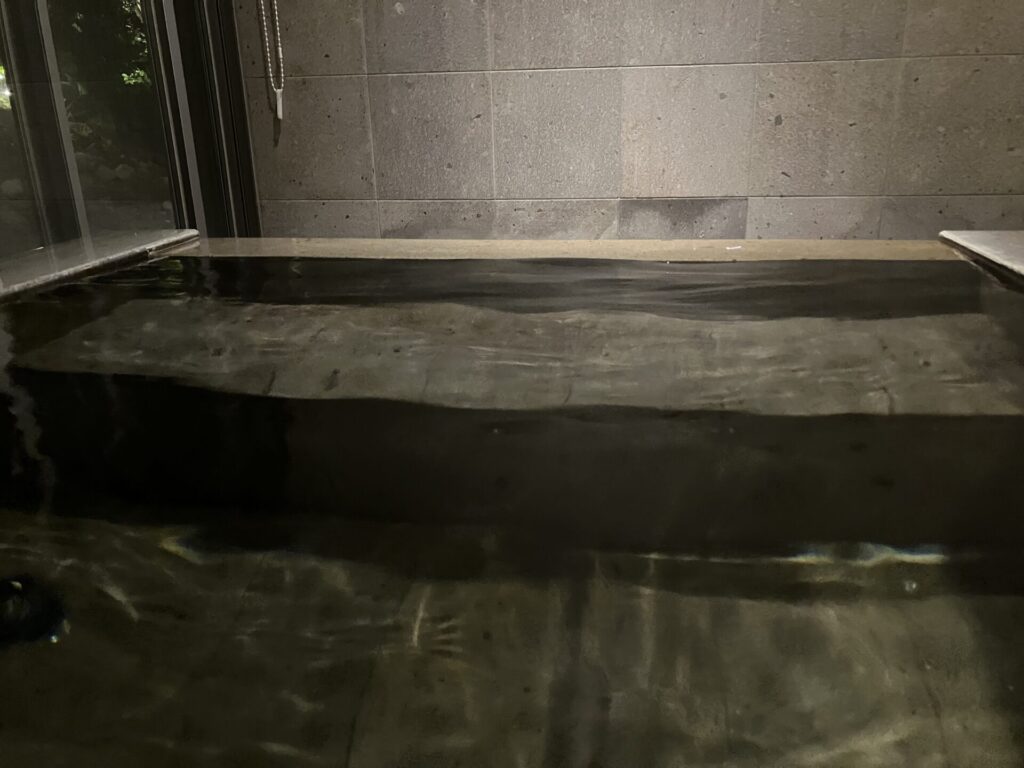

部屋に戻って、ゆったりと掛け流しの贅沢な温泉に浸かる。↓

今日も幸せだった一日、に感謝して就寝💤

++++++++++++++++++++

朝だ。

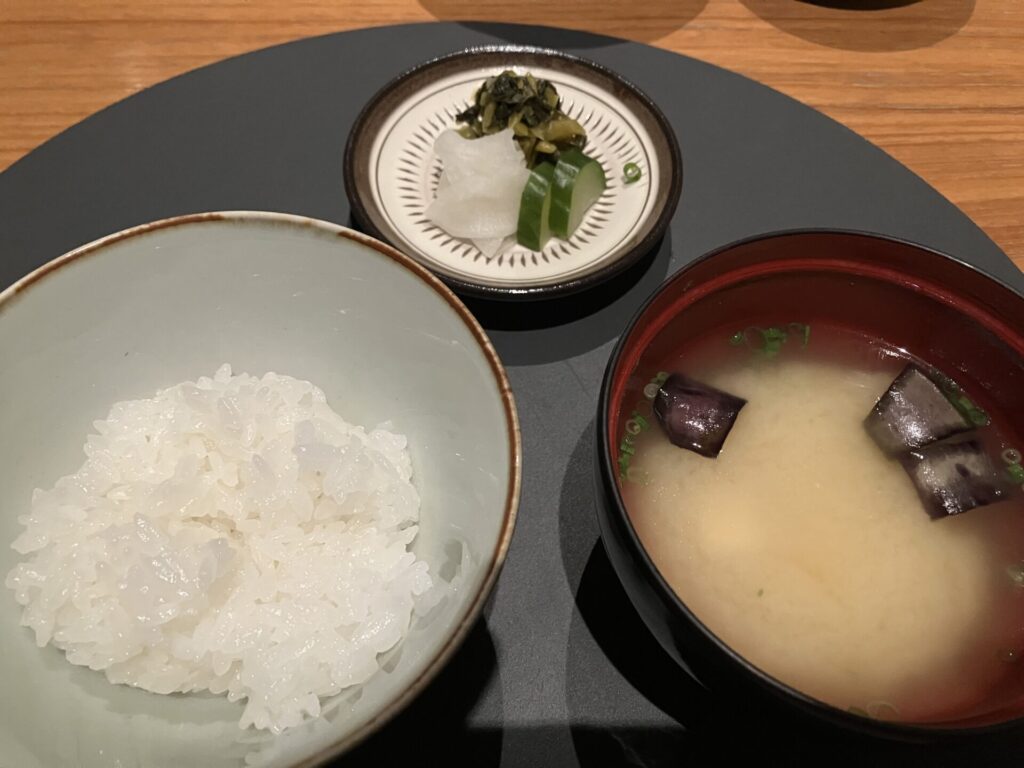

雨に濡れた美しい庭を見ながら朝食。↓

このカップ↓ が非常に飲みやすく、どこの?と思って調べたら、白山陶器の製品だった。

朝食後にカフェに立ち寄ってびっくり。↓

身体を包み込むような音楽が流れるとても美しく豊かな空間があった。

スピーカーはJBL、アンプはMark LevinsonとAccuphaseだった。↓

特にこのスピーカーが凄いのではないかと感じた。スピーカーから音が出ているのが直接的に感じられず、この空間全体から身体を包み込むように聞こえてくるのだ。

オーディオには詳しくないので良く分からないのだが、その音があまりに印象深かったので、チェックアウトの時に聞いたら、先代のオーナーさんがオーディオ好きだそうで、この機材は日本ではめったに見る(聴く)ことが出来ない大変貴重なものだそうだ。

そろそろ出掛ける時間だ。↓

建物の外壁は一体何で出来ているだろうと疑問に思っていたので聞いたら、外壁の表面に竹を張って、そこにコンクリート流し込んで作ったのだと教えていただいた。大分は竹の産地であり、コンクリートと地元の竹を共演させるというアイディアに感服した。↓

ここは宿としての歴史は長く、1988年に開業した小さな旅館が原点で、現支配人・高田陽平氏の両親が山野に植木をして切り拓き、7室の旅館からスタート、以降も和風旅館として親しまれてきたのだが、2016年の熊本地震により休業を免れない状態に。一度全て建物を取り壊し、3年という長期の閉館後、それまでの趣とは全く違ったスタイリッシュないでたちで生まれ変わったという経緯であることを知った。詳細はこちらを。

山荘わらび野はそれ自身がアート、アートの館と呼べるようなところで、なんとも豊かで落ち着いたひと時を過ごすことが出来た。

戻ってきてから色々調べたが、山荘わらび野の現オーナーさん含め次の世代がしっかりしたまちづくりをされていることを感じて素晴らしいなと思った。ありがとうございました。

さて、湯布院二日目のアートの旅に出掛けよう。

コメント