2025年8月10日

8月末まで開催中の企画展が面白そうなので、すみだ北斎美術館に行ってみた。

初めての訪問で、墨田区がこんな美術館を持っていることを知らなかった。

建物が独特で美しい。

建築家・妹島和世氏による設計で、大きな1つの建物ではなく、スリットでゆるやかに分割されたような構造になっている。

ちょっと角川武蔵野ミュージアムに雰囲気が似ている。

すみだ北斎美術館が設立された経緯は、葛飾北斎が、宝暦10年(1760年)に本所割下水付近(現在の墨田区亀沢付近)で生まれてから、90年の生涯のほとんどを墨田区内で過ごしたので、墨田区として、この郷土の偉大な芸術家を区民の誇りとして永く顕彰するとともに、地域の産業や観光へも寄与する地域活性化の拠点として開設した、とのこと。

非常に共感出来る。

外観は公式HPの写真の方がより立体的である。↓

日曜ということもあってか、小さな美術館の入口近辺は非常に混んでいた。↓

中に入ると、ざっと90%がインバウンド観光客の方々であった。

この美術館は小さな美術館で展示スペースも限られているのだが、単に展示をするだけでなく、色々と興味深い工夫がされていて、特に家族で来てお子さんでも楽しめるようにしてあるなと感じた。

今回、私も興味深く学んだのは、錦絵の摺りによる仕上がりの違いである。

「錦絵とは多くの色を使った多色摺の木版画をいいます。浮世絵版画は、はじめ墨一色で摺られた墨摺絵でしたが、だんだんと3~4色を使った紅摺絵に発展していきました。そして明和2年(1765年)、鈴木春信らがさらに多くの色版を重ねてもずれないようにする工夫を考案したことで錦絵が誕生しました。」ということで、有名な「神奈川沖浪裏」の場合、以下のようなステップで順番に摺っていくのだそうだ。↓

以下は錦絵の制作プロセス全体の説明だが、ポイントは⑦の摺師の部分、初摺(しょずり、200枚といわれる)を摺る、とある部分だ。

初摺は、絵師が立ち会ったりして彫師や摺師に指示を出し、色味や風合いを細かく調整しながら摺られることが多く、絵師の意図が最も反映された作品とされているのだそうだ。↓

今回すみだ美術館で北斎の「武州玉川」を観て、「あれ、前に観た「武州玉川」って、こんな感じだったっけ?」と思ったのだが、家に戻ってきて確認して、そう思ったのは正しかった。

今年の4月に熱海のMOA美術館で観た「武州玉川」とは大きく違うことが分かった。

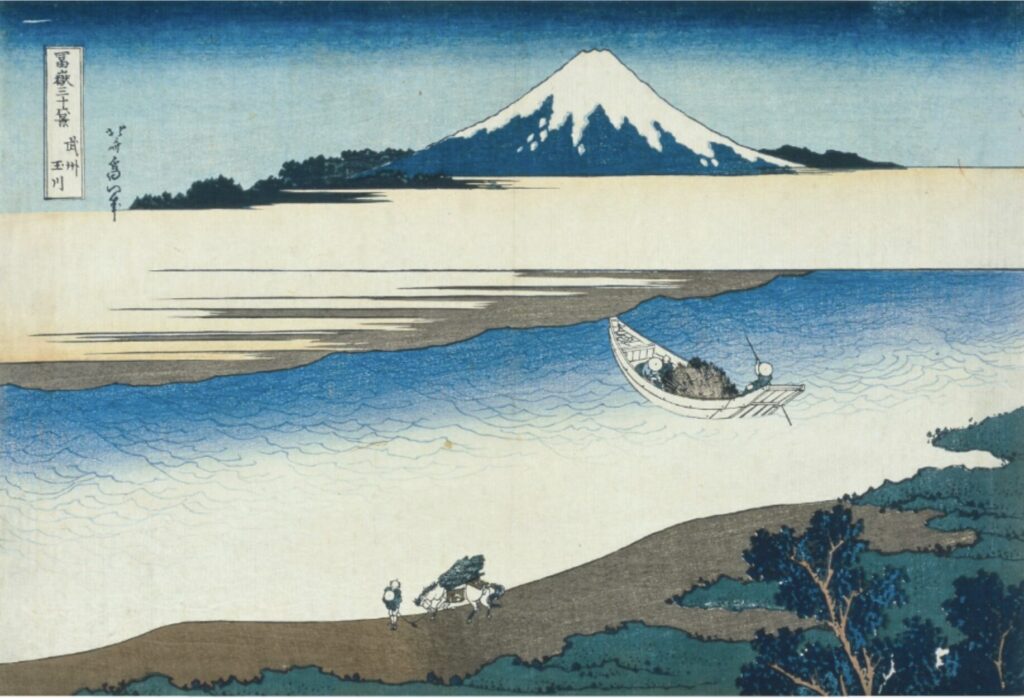

以下はすみだ北斎美術館で観た北斎の「武州玉川」だ。

美術館では写真撮影不可だったので、以下の画像は公式HPから拝借している。↓

解説は以下の通りで、空摺(からずり)という技法がポイントになっている。

こういう違いがあることを知れて、すみだ北斎美術館に来た意味があったと思った。

大判錦絵 天保2年(1831)頃

ピーター・モース コレクション 区指定有形文化財(絵画)

富士山を様々な視点から描いた全46図からなるシリーズのうちの1図で、現在の東京都西部を流れる多摩川を描いたものです。川面に一艘そうの舟が浮かび、たなびく霧の向こうに富士山を望む情景は、静かで神秘的です。本作は、初摺かそれに極めて近い時期のものと考えられており、後摺では省略されることの多い手の混んだ技法が見られます。それは「空摺(からずり)」という技法で、多摩川の川面の波を、色を着けずに凹凸だけで表しています。この波の空摺は、現存する大半の「武州玉川」には見られません。

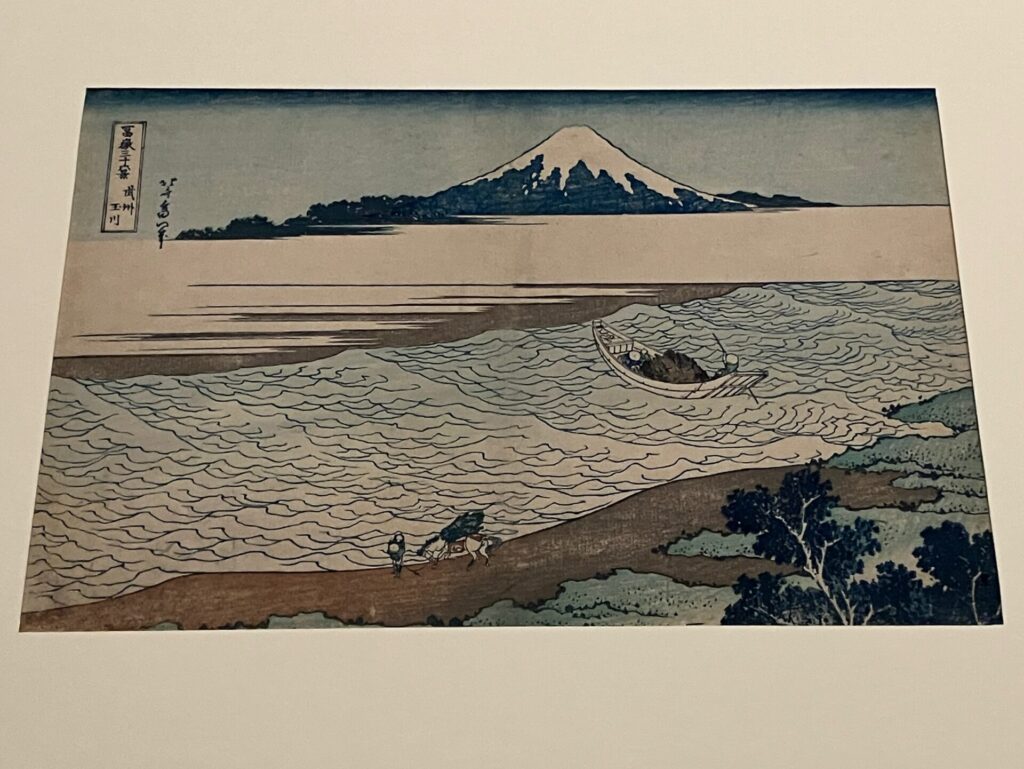

一方、以下が、MOA美術館で観た「武州玉川」である。↓

川の感じが全然違う。

こちらが、空摺という技法を使っていない、現存する大半の「武州玉川」ということなのだろう。

同じ「武州玉川」でも初摺かどうかでこんなに大きな違いがあるとは。

これではもはや同じ「武州玉川」と呼ぶには難しいのでは?という気もした。

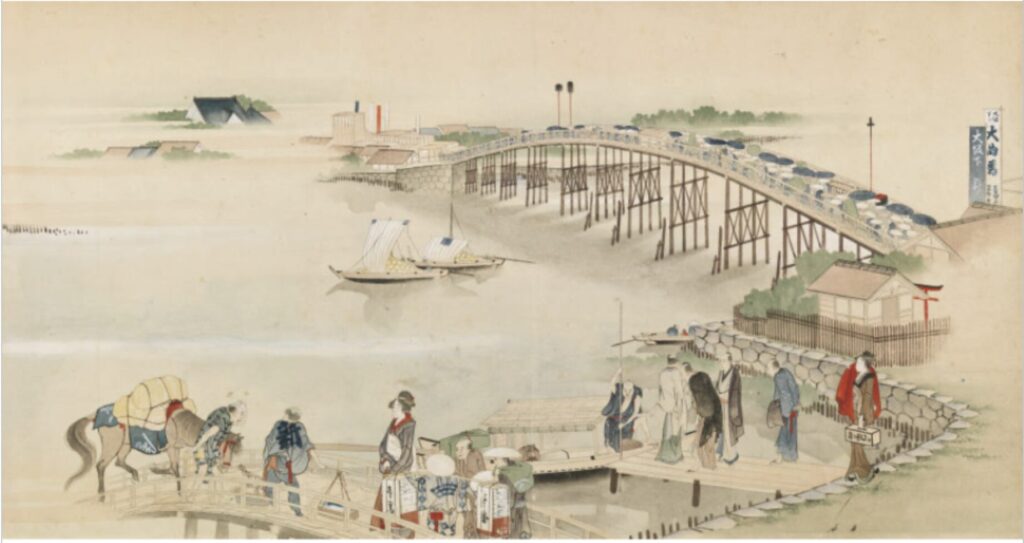

今回、この美術館の目玉である北斎の「隅田川両岸景色図巻」も観ることが出来た(複製画ではあるが)。北斎の肉筆画の中で最長とされている全長約7mに及ぶ作品である。

美術館では写真撮影不可だったので、以下の画像は公式HPから拝借している。

解説は以下の通り。

紙本1巻 文化2年(1805)

舟で吉原へ向かうコースとなっていた柳橋から山谷堀までの隅田川の両岸、日本堤、吉原遊郭、そして遊郭の室内を描いた肉筆画です。最後には落語中興の祖である烏亭焉馬の狂文も掲載されています。この作品は、焉馬が注文し、相生町(両国一~四丁目・緑一丁目の一部)の焉馬の自宅で描かれた墨田区にゆかりの深い作品です。明治期には浮世絵商の林忠正が所蔵し、フランスにありましたが、約100年ぶりに里帰りしました。

(図は冒頭部分)

美術館でこれを観た時の疑問は、「約100年ぶりに里帰りしたとのことだが、どうやってすみだ北斎美術館がこの作品を入手出来たのか」という点だった。

家に戻ってきてから色々調べてみて、墨田区が1億4,904万円で購入したものだ、ということを知った。

墨田区のHPにて公開されていた。

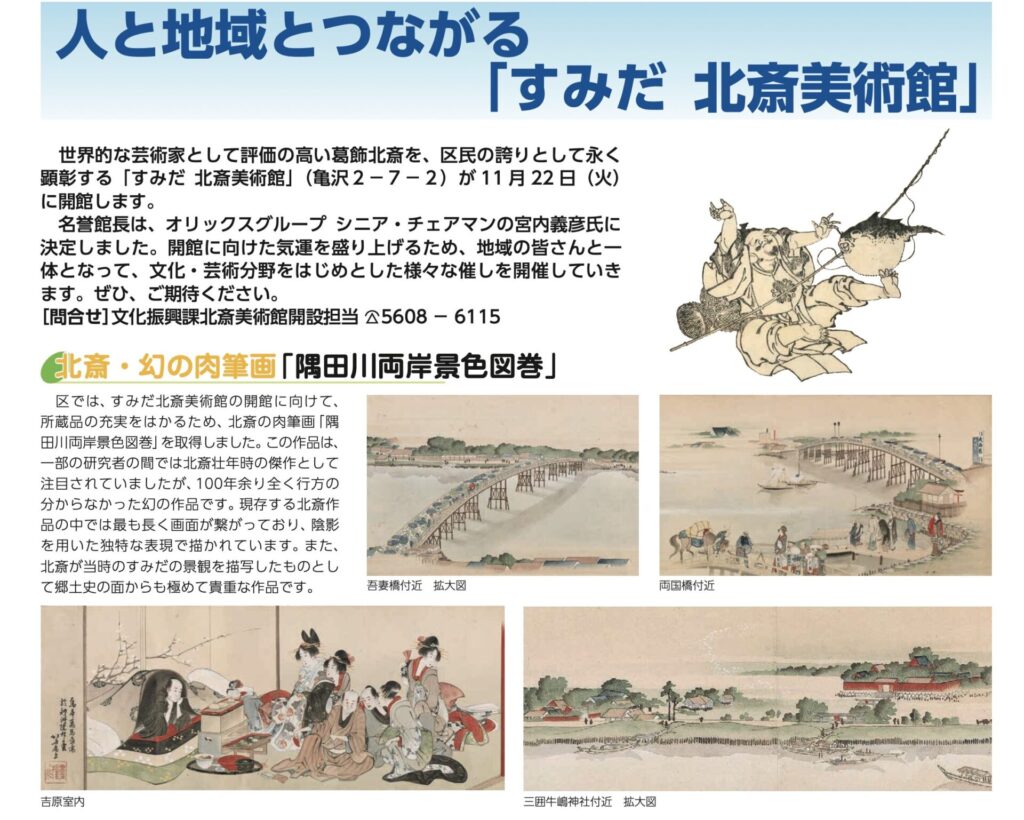

また、2016年4月21日付けの墨田区のお知らせ「すみだ北斎美術館特集号」(以下)にて、「区では、すみだ北斎美術館の開館(2016年11月22日)に向けて、所蔵品の充実をはかるため、北斎の肉筆画「隅田川両岸景色図巻」を取得しました。」と報告されている。

また、「平成26年(2014年)に開始した「墨田区北斎基金」寄付キャンペーンでは、皆さまから、約4億円の寄付金をお寄せいただきました。」とも記載されていて金額の大きさにびっくりした。

墨田区は、その後、墨田区北斎ふるさと納税を開始したようで、昨年度(令和6年度)の実績はなんと10億円を超えていることを知った。

北斎パワー恐るべしである。

こういう貴重なアートに対してお金が集まるというのは良い話なのではないかと思う。

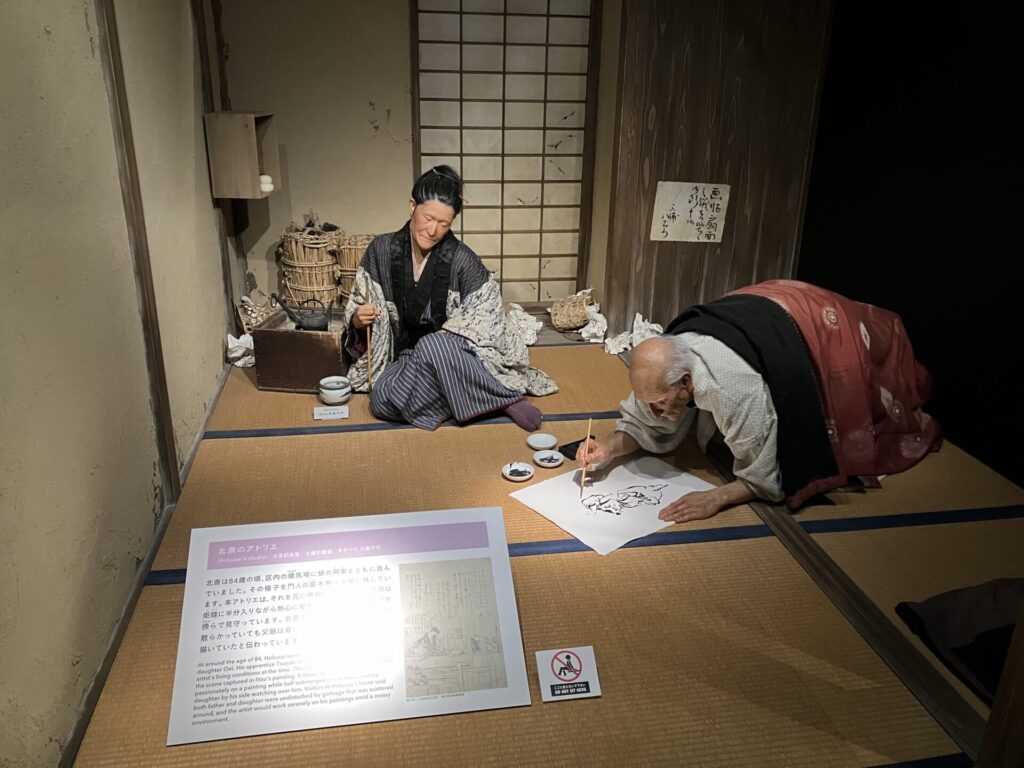

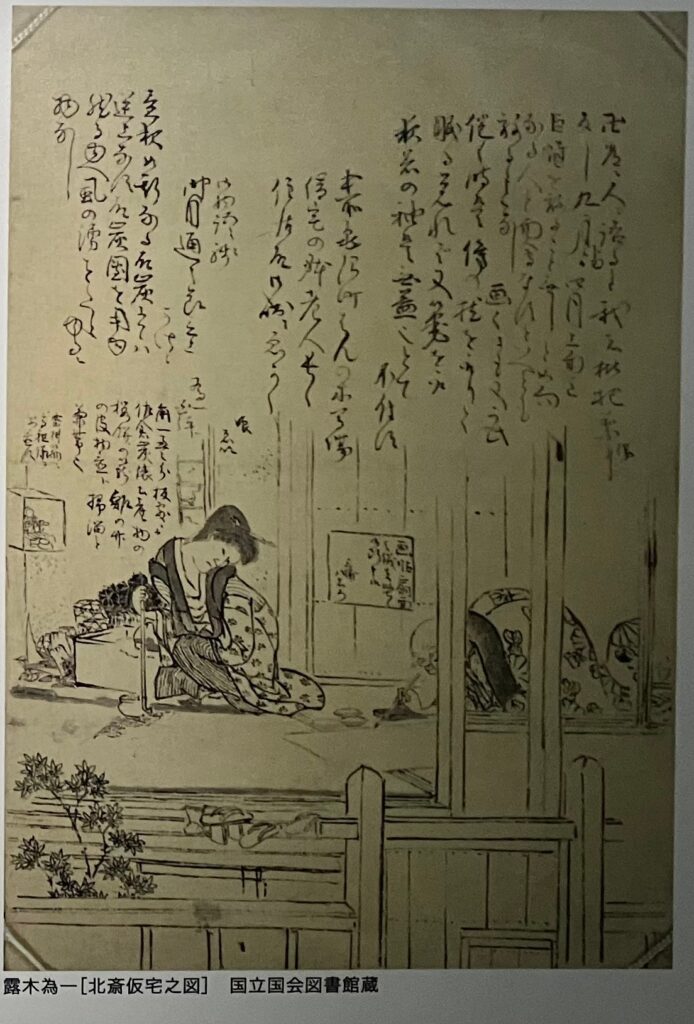

今回、こんな「北斎のアトリエ」の模型と解説があった。↓

「北斎は84歳の頃、区内の馬場に娘の阿栄(おえい)とともに住んでいました。その様子を門人の露木為ーが絵に残しています。本アトリエは、それを元に再現した模型です。北斎は炬燵に半分入りながら熱心に絵を描き、阿栄は、その様子を傍らで見守っています。北斎を訪ねた人の話では、ゴミが散らかっていても父娘は意に介さず、その中で平然と絵を描いていたと伝わっています。」

北斎は、しょっちゅう引越しするので有名だったようだが、整理整頓が下手で、部屋が汚くなると掃除せずに引越していたらしい。掃除をする時間も惜しんで絵を描いていたのではないだろうか。

また、死の間際に、「天我をして五年の命を保たしめば、真正の画工となるを得べし(あと5年生きれたら本物の絵師になれたのに)」という言葉を残したと言われるが、今回の展示の中に、北斎は自ら漢方薬を作っていたとの展示があった。

「北斎は自家製の薬を作っており、皮を取った龍眼肉(りゅうがんにく)という、ライチのような果物約60g、白砂糖約30g、極上の焼酎1升を壼に密封して2ヵ月置いたものを朝夕猪口(ちょこ)で2杯ずつ飲めば病知らずだと、88歳の時に友人に宛てた手紙に記しています。」とのことだ。

もともと酒もやらず質素な生活をしていたようだが、とにかく絵を描くことが好きで、少しでも長い間元気で生きて、絵を描いていたいと思っていた人だったんだなと感じた。

すごい情熱だなと感服した。

おわり

コメント