2025年8月21-22日

今年のお盆休みは旅行に行かないことにしたのだが、お気に入りの箱根天悠から優待のメールをもらった。きっと8月の下旬くらいには疲れてくるだろうから温泉でひと休みしたくなるだろう、と箱根天悠の予約を一泊入れておいた。

まさにその読みが当たって、妻が夏バテ症状を呈し始めたので、箱根で温泉♨️につかってダラダラと過ごすことにした。

とは言うものの、ニコライ・バーグマンの箱根ガーデンズには前から興味があったので、温泉の前にちょっと寄ってみることにした。

ニコライ・バーグマンといえば以下のwebサイトのようなフラワーボックスが有名だ。↓

入口のチケット売場で ↓ ここは皆さんが持つニコライ・バーグマンの世界のイメージとは違う、あくまで自然の中にあるガーデンですので、とわざわざ説明された。誤解して来る人が多いのかもしれない。

ちょうどランチ時だったので、まず入口そばのカフェ NOMU hakoneに入った。↓

雰囲気もよく、テーブルの上にはアジサイが飾ってあってとても美しかった。

私が注文したのは、ストラッチャテッラというデンマーク料理。↓

ズッキーニやゴーヤが入っているとのことで、美しく美味しかった。デンマーク人のシェフが作ってくれている。

ランチを終えてガーデンを回った。のんびり歩いても40-50分程度で回れる。

なお、カフェで買ったものは外に持ち出してガーデンの中で食べることも出来るらしい。

今の時期はアジサイが見頃とのことだったが、さすがにピークはちょっと過ぎてしまっていた。

先月北海道に行った時にアジサイがピークで素晴らしかったが、箱根も8月にアジサイが見頃になるとおいことは、やはり涼しいんだなと思う。

この丸い赤い花は初めて見たが、ハエマンサス・ムルチフローラというらしい。↓

自然に溶け込むような美しい鉢がところどころに置かれているのが素敵だった。↓

つい、小さな鉢をお土産に買ってしまった。

これはフラワーボックスっぽい雰囲気だった。↓

ニコライ・バーグマンの箱根ガーデンズ、木漏れ日がキラキラと美しく気持ちの良い散歩が出来てとても良かった。

さて、予定よりちょっと早いのだがクルマで移動して天悠に到着。

ありがたいことに、ちょうどお部屋の準備が出来ました、とのことで早めにチェックインさせていただいた。

ここはお気に入りで何回も来ているのだが、今回は2年半ぶりだ。

最初はコロナ禍の時で、部屋でお弁当を食べるという安めのお籠りプランがあったので訪れたのだが、とても良くて気に入った。普段は高いので気楽には来れないが、今回はリピーター優待のメールをもらったので、渓谷側の森の棟の部屋をすぐに予約した。

部屋の前に森があり、下には渓谷庭園がある。眼前の圧倒的な緑を眺めながら、渓谷のせせらぎの音や、鳥や蝉の鳴き声を聴いてボーッとしていると、いつまでもずっとそのまま過ごしていたくなる。

ここに来て、部屋の露天風呂で足湯をしながら、本を読むのも好きだ。

今回も読みかけの本を数冊持って来た。

今回は到着後にウェルカムドリンクのスパークリングワインをいただけたので、それを飲みながら部屋で早速本を読む。夏バテの妻は横で昼寝をしていた。

16:00からは渓谷庭園の横にあるバーでおつまみ付きでワインなどをいただけるというので、いそいそとバーに向かう。

このバーはいつも外から覗いて素敵だなと思っていたが来たのは初めてだ。

一面の緑が眩しくリラックス出来た。

しばらく来ない間に、玄関横に足湯コーナーが出来ていた。↓

ロビーもすっかり秋の装いになっていた。↓

さて、上機嫌になって、夕食前に大浴場へ向かう。

今日のこの時間は「車沢の湯」が男湯だ。

滝の前に陣取って、水が落ちてくるのを眺めながら湯につかるのが好きだ。極楽である。

ここの一番の売りは「浮雲の湯」だが、それは明日の早朝のお楽しみである。

温泉でさっぱりして作務衣に着替えて夕食だ。この季節はビュッフェである。

もうかなり良い気分なのでいきなりお寿司と日本酒でスタート。どれもこれも美味しかった。

マグロの解体ショーもやっていて、さばいたばかりの美味しいお刺身もいただいた。↓

目はあれもこれもまだまだ食べたがっているのだが、昔のように沢山食べられなくなったのが悔しい。美味しい夕食をごちそうさまでした。

夕食の後は部屋に戻ってきて、部屋の露天風呂で足湯をしつつ、コーヒーを飲みながら読書の続きだ。

日が落ちるとすっかり涼しくなって、渓谷の水音が心地良いBGMとなって至福のひとときである。

やはり箱根は涼しいな。

しばらく読んでいたら睡魔が襲ってきたので、このあたりで就寝💤

+++++++++++++++++++++++++

快晴の朝だが、不覚にも起きれなかった。

本当は、4:30から「浮雲の湯」につかって5:00過ぎの日の出を眺めるはずだったのだが。

猛暑の夏の疲れが出たということにしておこう。

すでに日が昇ってしまった「浮雲の湯」に入ってスッキリした後は朝食へ。

空いている朝一番に行って、朝から美味しいご飯をしっかりといただいた。

朝食の後は、部屋の露天風呂で足湯をしながら、コーヒーを飲み、また読書の続きをする。

しばらくすると温まって汗ばんでくるので、エアコンの効いた部屋の中に入って、横になって読書を続ける。でも、せせらぎの音や蝉の鳴き声が聞こえるように、窓はちょっと開けておく。

冷めてきたらまた足湯をする、という感じで、とても居心地が良い。

今回はサービスで12:00チェックアウトだったので本当にのんびり出来てありがたかった。

そろそろ天悠ともお別れである。

快晴で玄関から見える箱根の外輪山が美しい。↓

また来ます。お世話になりました。↓

さて、最後は、帰る前に、お気に入りのポーラ美術館に寄っていく。

景観に溶け込む美術館のNo.1として以前に日経にも紹介されていた。

前回は嫌な仕事から逃げて気分転換するために去年の12月に来たようだ。

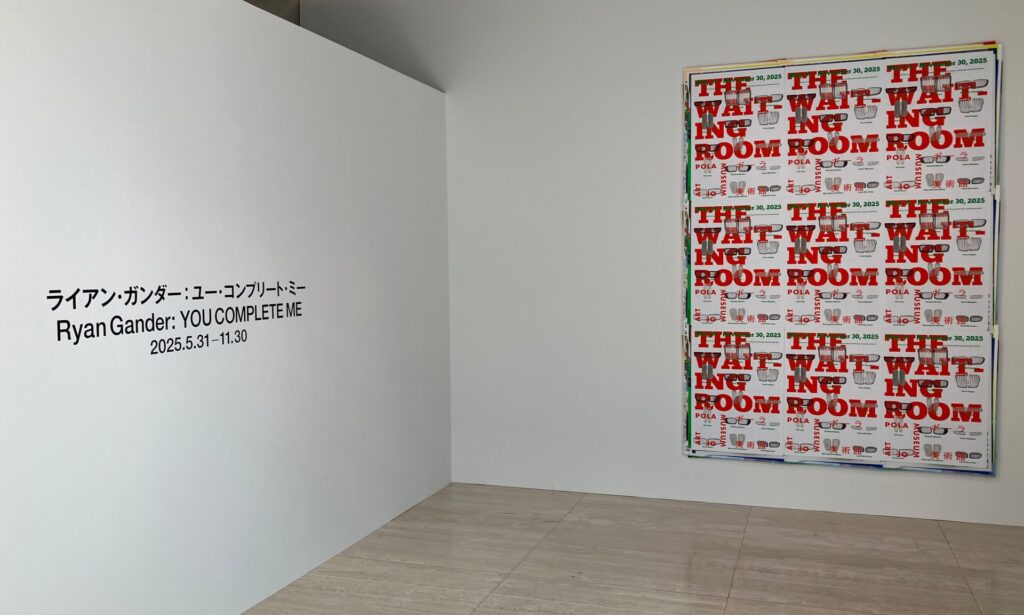

現在の企画展は「ゴッホ・インパクト―生成する情熱」と「ライアン・ガンダー:ユー・コンプリート・ミー」である。

ライアン・ガンダーについては全く知らなかったのだが、とても印象深く惹かれた。

美術館の「ごあいさつ」には以下のように書いてあった。

『ライアン・ガンダー(1976年生まれ)は、英国サフォークを拠点に活動するアーティストです。(中略)「一種のネオ・コンセプチュアルであり、特定の様式をもたないアマチュア哲学者」と自らを語るガンダーですが、一見親しみやすい作品の背後には、深い思索と鋭いユーモアが潜んでいます。(中略)「間違っているのは、本当は自分なのかもしれない」ー。ガンダーの作品は、ユーモアと想像力、言葉と物語の力によって、私たちの規範を問い直し、世界を軽やかに裏返してみせるのです。(中略)「ユー・コンプリート・ミー(あなたが私を完成させるのです)」とガンダーが語るように、展覧会を訪れる人々の多様な彩りによって、いくつもの新たな物語が紡がれることを願ってやみません。』

「閉ざされた世界」という作品。↓

使われなくなった小さなおもちゃと。バラバラになったゲームの部品を集めて別の形で使ったものと、作家が考えて作った3つのおもちゃを合わせているとのことで、それらがすべてひとつひとつまっすぐ綺麗に並べられている。これは作家の5歳の息子バクスターさんが、自閉スペクトラム症の特徴としてとても強い感心を持って取り組んでいることのひとつだそうだ。

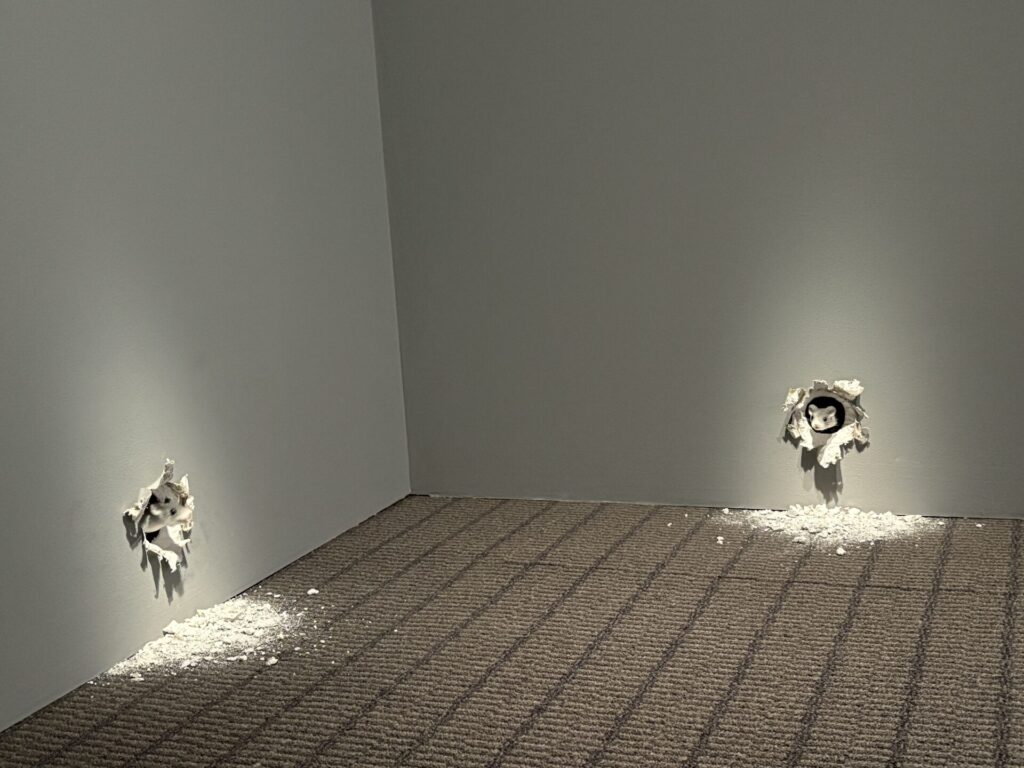

「物語は語りの中に」という作品。↓

ギャラリーの壁に開いた穴から、ロボットのねずみが2匹顔を出して、自分たちはどこから来たのか、何のためにいるのか、を違う意見を出し合いながら話している、というもの。この2匹のネズミの声は、ガンダーさんの長女と次女の声なのだそうだ。

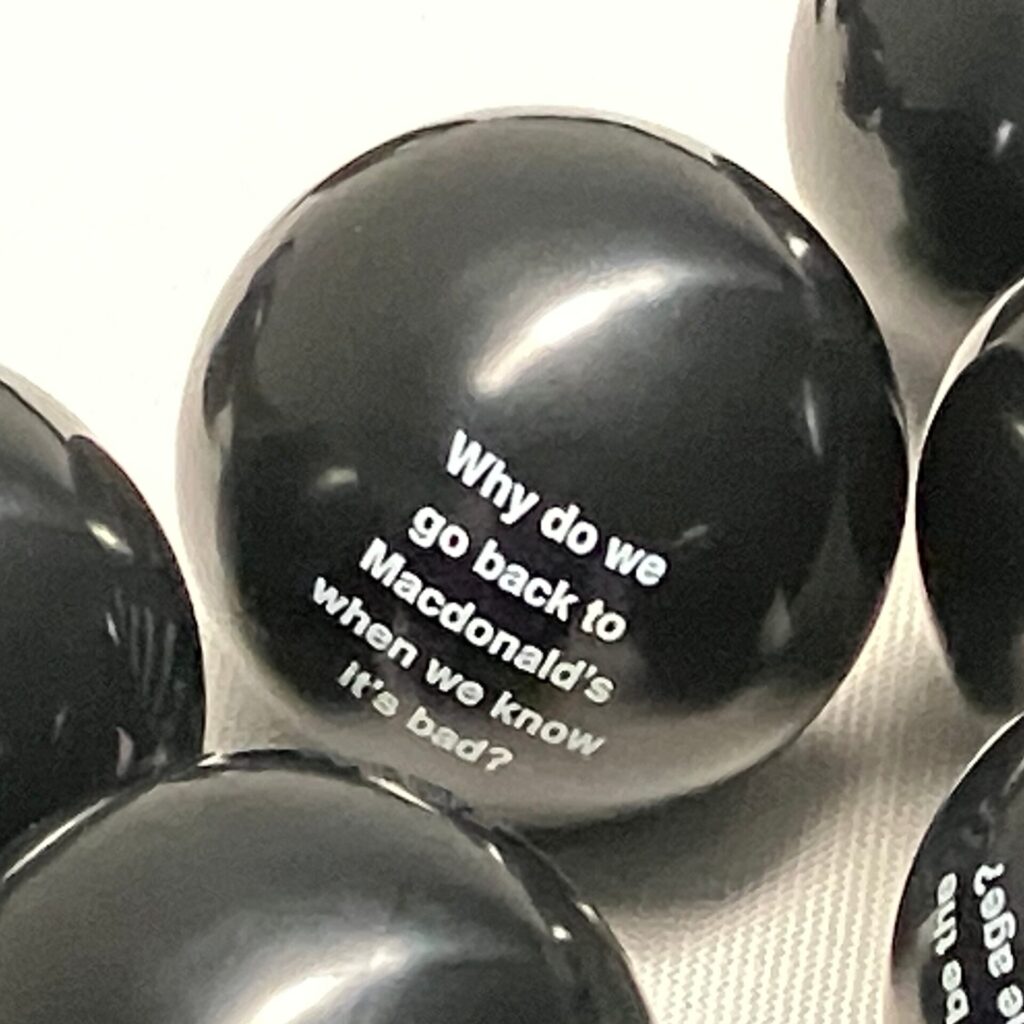

「おばけには歯があるの?(答えばかり求める世界での問い)」という作品。↓

このバラバラに置かれたビリヤードのボールくらいの大きさの黒いボールの表面に、白い文字でそれぞれ違う質問やら指示やら説明やらが書かれているという作品。作家の子供たちや想像力あふれる人たちが長い時間をかけて考えた質問がもとになっているとのことなのだが、ひとつのボールがたまたま目に入って、思わず笑ってしまった。↓

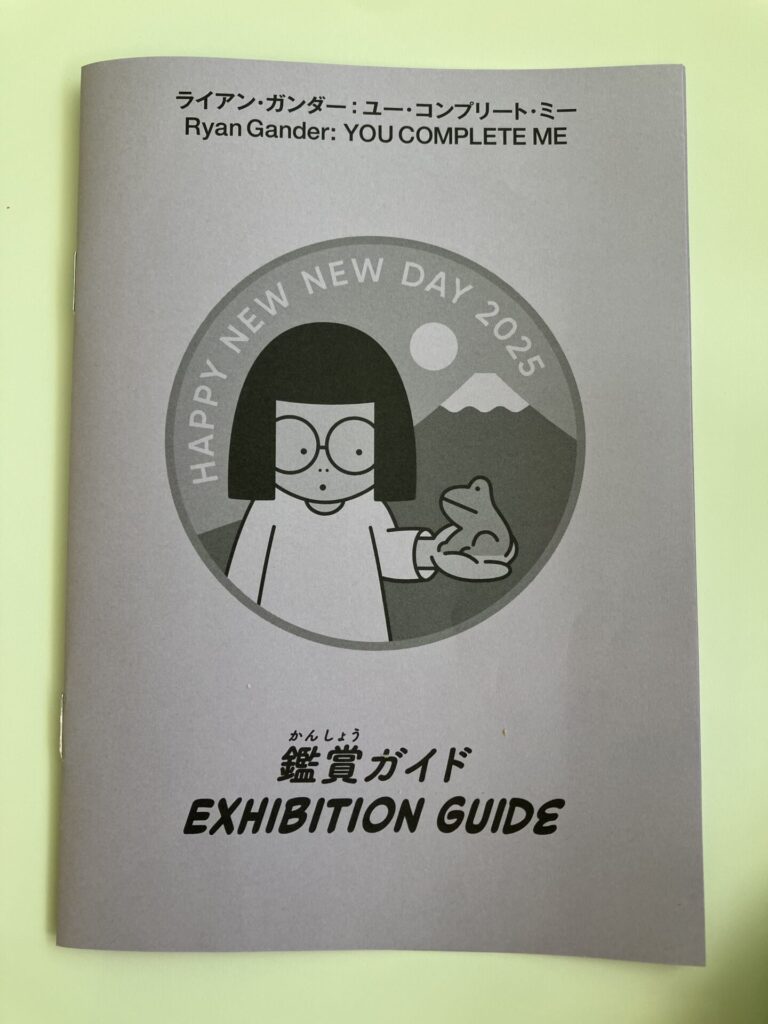

このような鑑賞ガイドをもらえて参考になった。↓

というか、こういう手掛かりがないと「ユー・コンプリート・ミー(あなたが私を完成させるのです)」と言われても、なかなか難しい。

ちょうど、8月30日放送のテレビ東京の「新美の巨人たち」でライアン・ガンダーが取り上げられていて、この番組によって、新たに知ることができたこともあったし、復習の機会にもなりとても良かった。ガンダーさんの「美術館に行くのは心を鍛えに行くようなものなんだ」という言葉が印象的で、YOU COMPLETE ME という意味も少し分かったような気がした。

もっと知りたいアーティストだ。

さて、企画展のもうひとつは、ゴッホだ。

なんとポーラ美術館でゴッホ展をやるのは初めてなのだそうだ。

たしかにポーラ美術館の収蔵品にゴッホの作品はそんなに沢山はなかったはずだ。

今回展示されていたゴッホの絵は以下の3枚だけだったが、単にゴッホの作品を展示するのではなく、「ゴッホ・インパクト」と銘打っている通り、ゴッホが他の芸術家に与えた影響などにも触れながらまとめられた興味深い企画展だった。

「ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋」↓

「草むら」↓

「アザミの花」↓

興味深かったのは、1945年(昭和20)8月6日の空襲で焼失してしまった、芦屋の「向日葵」の陶板の再現(調布市の武者小路実篤記念館所蔵)。↓

再現ではあるが、深いブルーが非常に美しかった。

以下の解説を読んで、こんなことがあったのかと驚くと同時に、せめてもっとみんなに公開してあげていれば良かったのに、という気持ちになった。

『戦前の日本に招来されたゴッホのく向日葵>(1888年)は、『白樺』の武者小路実篤の依頼を受けて、1920年(大正9)に神戸の実業家である山本顧彌太が購入したものです。この招来にまつわる経緯は「白樺」誌上で紹介されており、到着の際には「ゴオホは到當(とうとう)来ました。大変なものです。ゴオホのものの中でも代表的のものといへるものだと思ひます。それは生々しく燃えてゐるとともに深い、何ともいわれない美しさを感ぜずにはおられません」と報じられています。

とはいえ、ゴッホによる<向日葵>が一般に公開されたのは、わずか二回の機会にしか過ぎませんでした。東京の星製薬株式会社を会場とした「白樺美術館第一回展覧会」[1921年(大正10)]、そして大阪朝日新聞社を会場とした「信濃橋洋画研究所展覧会」[1924年(大正13)]が開催された際のことであり、ふたつの展覧会の会期を合わせても、14日を数えるばかりであったのです。それでも、大阪でこの作品を目の当たりにした吉原治良のように、ゴッホによる本物の作品をはじめて体験した者たちは、その真価を深く心に刻み込むことになります。その後、1945年(昭和20)8月6日の空襲で焼失するといら悲劇に見舞われた芦屋の<向日葵>は、日本における幻のゴッホ作品として、今日においても伝説的に語り継がれています。』

続いて、面白かったのは1984年に「贋作の疑いが濃厚」と判断された大原美術館所蔵の「くアルピーユの道> 伝フィンセント・ファン・ゴッホ」についてである。

以下の解説をご参照。

『1930年(昭和5)年に開館した大原美術館が、西洋美術の収集活動を続けていくうえで課題としていたのが、コレクションに欠けていたゴッホの作品を手に入れることでした。その任にあたったのは精神科医の式場隆三郎であり、ゴッホのカタログ・レゾネを刊行した美術史研究者であるジャコブ=バート・ド・ラ・ファイユを介した待望の<アルピーユの道)が倉敷の大原家に到着したのは、1935年(昭和10)12月5日のことでした。翌年の1月1日より公開されたこの作品こそが当時、国内で公的に見られる唯一のゴッホ作品であったのです。

<アルピーエの道)が専門家による鑑定の結果、「贋作の疑いが濃厚」と判断されたのは1984年(昭和59)のことです。ベルリンの画商であるオットー・ヴァッカーが1920年代に市場に送り出した贋作のなかのひとつであることが確定して以来、大原美術館はこの作品の公開を長らく控えました。このような経緯はありながらも、<アルピーユの道)が戦前、そして戦後の日本人が抱いたゴッホへの憧標を受け止めた歴史的な遺物であることに変わりはありません。この作品を資料として再び公開しはじめた1995年(平成7)以降、大原美術館ではくアルピーユの道>の作家名として「伝フィンセント・ファン・ゴッホ」の名称を用いています。』

今回、その実物の絵が展示されていたが写真撮影は出来なかった。

家に戻ってから調べてみたところ、大原美術館が以下のインスタ ↓ を公開しており、館長の三浦篤さん自ら、「伝フィンセント・ファン・ゴッホ」の「アルピーユの道」について説明されていた。

その話の中で特に興味深かったのが、この絵が購入されて3年後に、ゴッホに感動し日本のゴッホになることを目標に掲げた、画家の棟方志功が、この絵を大原美術館に見に来て、「ゴッホにしてはちょっと弱いんじゃないだろうか」という言葉を残した、という部分だ。棟方志功恐るべし、である。

「アルピーユの道」に関連して、今回もうひとつ面白かったのが、福田美蘭さんの「ゴッホをもっとゴッホらしくするには」という作品だ。↓

以下の解説がまた興味深い。

『(前略)芦屋の<向日葵>と同じく、戦前の日本に招来された数少ないゴッホ作品のひとつである<アルピーユの道)が大原美術館に収蔵されていたものの、この作品は1980年代の鑑定によって真筆でないとの判断が下されました。このような経緯に興味を抱いた福田は、「これが真作だとしたら、ゴッホの作品をもっとゴッホらしくするとはどういうことか、を描きながら考えてみたかった」と、その制作にまつわる動機を語っています。(後略)』

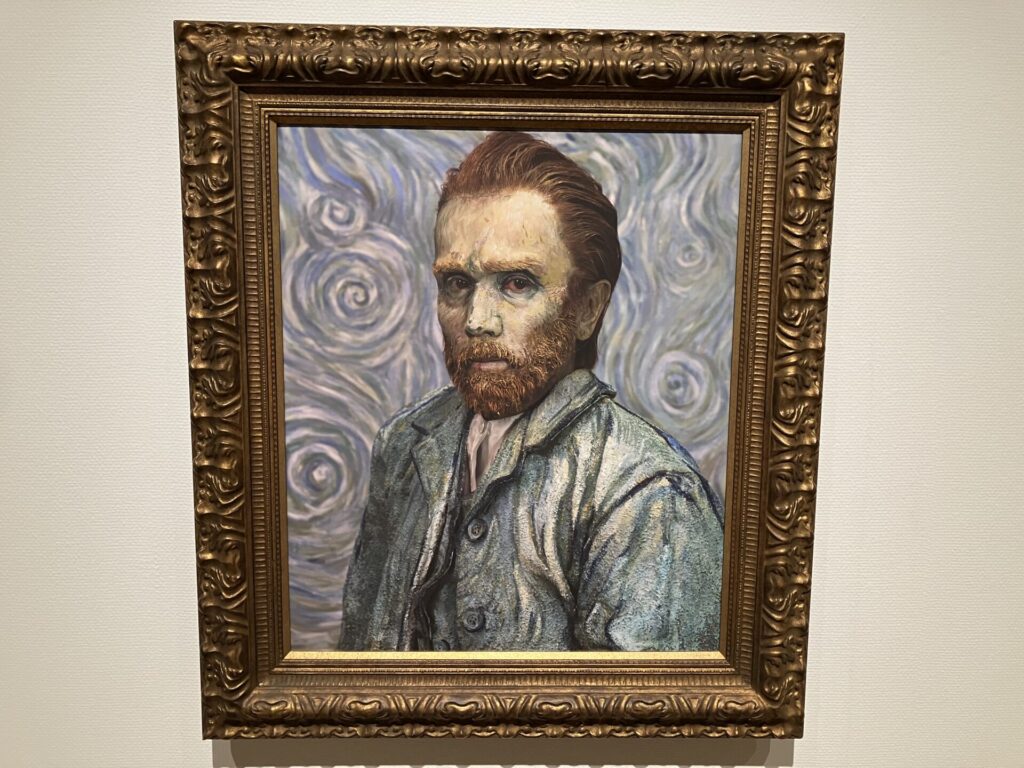

さらに面白かったのは、森村泰昌さんの作品だ。

ちょうど少し前の日経の「私の履歴書」で森村泰昌さんのことを初めて知って、面白い人がいるな、と思っていたところだった。

以下の解説をご参照。森村泰昌さんについてはもう少し勉強が必要だと感じている。

『歴史上の人物や芸術作品に扮したセルフ・ポートレートで知られる森村泰昌は、今日における日本の現代美術を牽引する存在です。扮装による自画像の制作がはじめられたのは1985年(昭和60)のことであり、その際には耳に包帯を巻いてパイプをくわえる、世に聞こえたゴッホの自画像が取り上げられました。自画像というジャンルにはそもそも、芸術家とはどのように物語られるべき存在なのか、そして自分とはいったい何者であるのか、というふたつのテーマが含まれており、これらを考察するうえでの最たる典型として、ゴッホが出発点とされたのです。

森村があらためてゴッホの存在に立ち戻ったのは、それから 30年ほどの歳月が流れてからのことです。映画のセットのようにほとんど実寸大で再現されたゴッホの部屋を舞台としたく自画像の美術史(ゴッホの部屋を訪れる)>のなかには、ゴッホにまつわる過去の自作が画中画として登場するとともに、ゴッホに扮する作家自身が佇んでいます。(後略)』

自画像の美術史(ゴッホ/青い炎)↓

肖像(ゴッホ)[ベルギー版]↓

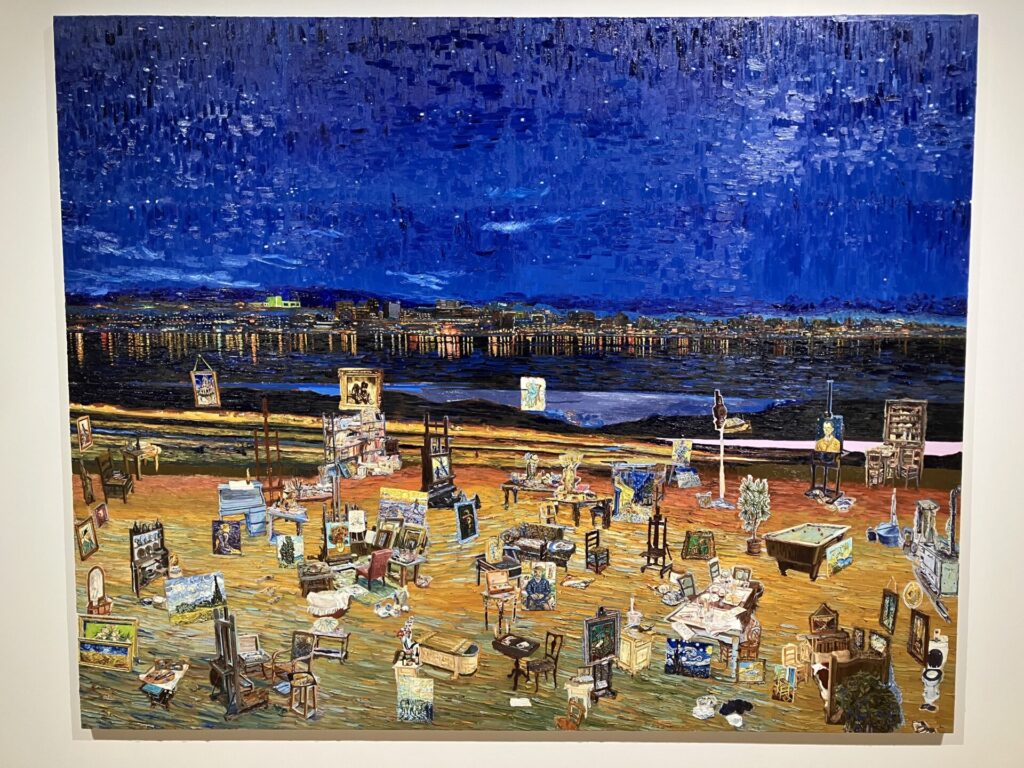

自画像の美術史(ゴッホの部屋を訪れる)↓

最後にあった、桑久保徹さんの「フィンセント・ヴィレム・ファン・ゴッホのスタジオ」という作品が良かった。深いブルーが非常に印象的で手前にはゴッホの色々な作品が描かれている。

ポーラ美術館はレストラン「アレイ」も素晴らしいのだが、今日はカフェで。↓

カフェにもライアン・ガンダーさんの作品が置かれている。

もちろんカフェも素晴らしく、とても美しく、かつ美味しかったです。ありがとうございました。↓

このカフェからも庭を見ることが出来る。

今日はバテ気味なので、残念ながら庭の散歩はしないが、この庭がまた素晴らしい。

ポーラ美術館の魅力のひとつである。

やはり、帰る前にポーラ美術館に寄って良かった。

箱根に来て元気をもらえた。感謝である。

また来ます。

おわり

コメント