2025年4月3日

2月の後半から3月にかけてはいろいろなことがあって大変だったが、なんとかすべて無事終了し、やっと日常が戻ってきた。だが、まだ手術後の妻は遠出が出来ないので、前売り券を買っておいた相国寺展にクルマで出かけた。

東京芸術大学大学美術館に行くのは初めてだ。

道路の左右の美しい建物はいずれも東京藝術大学だ。↓

満開の桜が素晴らしかったが、冬に逆戻りの雨で残念だった。

美術館は藝大の上野キャンパスの中、美術学部の一部にある。↓

入り口はキャンパスに入ってすぐ右にある。

道路を挟んで反対側は音楽学部のようだ。↓ いずれも構えからして素晴らしい。さすが藝大だ。

大学の中に美術館があるとはさすが藝大だと思って、東京芸術大学大学美術館のHPを調べてみた。

要約すると、歴史は以下のようだ。

+++++++++++++++++++++++

芸術資料収集は、 明治20年(1887)の東京美術学校設置に先立つ時期から行われており、現在の収蔵品は3万件余り。 これらの芸術資料は、当時は文庫と呼ばれた図書館内に納められていた。その後、昭和24年(1949)には東京美術学校と東京音楽学校が統合、東京藝術大学が設置され、やがて所蔵品の増加にともなって収蔵庫が狭隘になり、 また老朽化した施設の改善やコレクションの規模に見合った充分な展示空間への要望が学内外から高まったことから、 平成10年(1998)に、美術館としての活動を発展させるべく、芸術資料館から大学美術館へと生まれ変わった。

+++++++++++++++++++++++

さていよいよ入館だが、ここから先は写真撮影禁止なので、写真はない。

勉強不足で恥ずかしながら、相国寺というのがこんなにすごいお寺なんだということを今さらながらに知った。

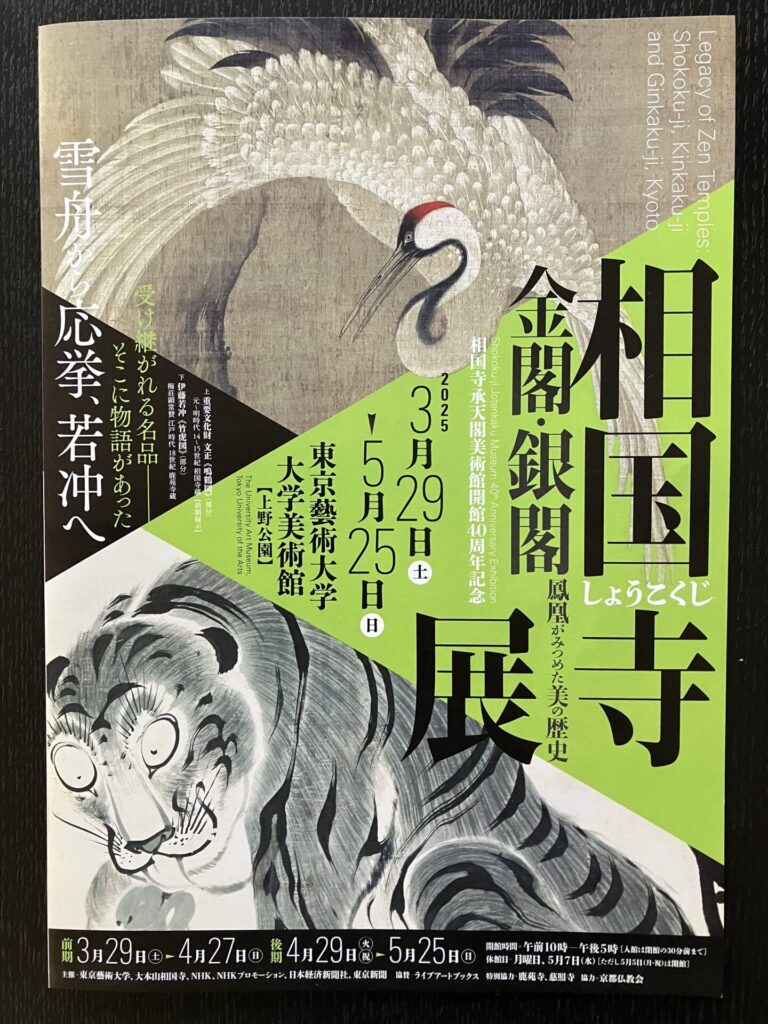

相国寺は、室町幕府三代将軍・足利義満が1382年に発願し、京五山禅林の最大門派であった無窓派の祖・無窓疎石(むそうそせき)を勧請開山に迎え、高弟の春屋妙葩(しゅんおくみょうは)を実質上の開山とし創建された禅宗の古刹で、あの金閣寺、銀閣寺の通称で名高い鹿苑寺、慈照寺を傘下に置く(相国寺の塔頭(たっちゅう)寺院)相国寺派の大本山とのこと。

この展覧会も、相国寺承天閣美術館40周年を機に開催されるもの、とのことで、相国寺ってお寺なのに美術館まで持ってるのか、とさらにびっくりした。

その美術館のHPによると美術館が出来た経緯については以下の説明がある。

++++++++++++++++++++++++

(相国寺は)京都五山の第二位に列せられ、絶海中津や横川景三といった五山文学を代表する禅僧や、如拙・周文・雪舟らの日本水墨画の規範を築いた画僧を多く輩出し、地理的にも、文化的にも京都の中心に在り続けてきました。このような600年余の歴史により、中近世の墨蹟・絵画・茶道具を中心に多数の文化財が伝来しています。去る昭和59年4月、相国寺創建600年記念事業の一環として本山相国寺・鹿苑寺(金閣)・慈照寺(銀閣)・他塔頭寺院に伝わる美術品を受託し、保存及び展示公開、修理、研究調査、禅文化の普及を目的として当館は建設されました。現在では、国宝5点、重要文化財145点を含む多くの優れた文化財が収蔵されており、様々な展観を行っています。++++++++++++++++++++++++

今度、京都に行った時には是非訪れたいところだ。

以下は藝大美術館においてあったパンフレットだが、相国寺の文字は織田信長の書とのことで、これも驚いた。調べてみたら、織田信長は天正2年(1574)天下統一を前に、相国寺の大書院で戦勝を祝しての大茶会を催した、との記録が残っているらしい。

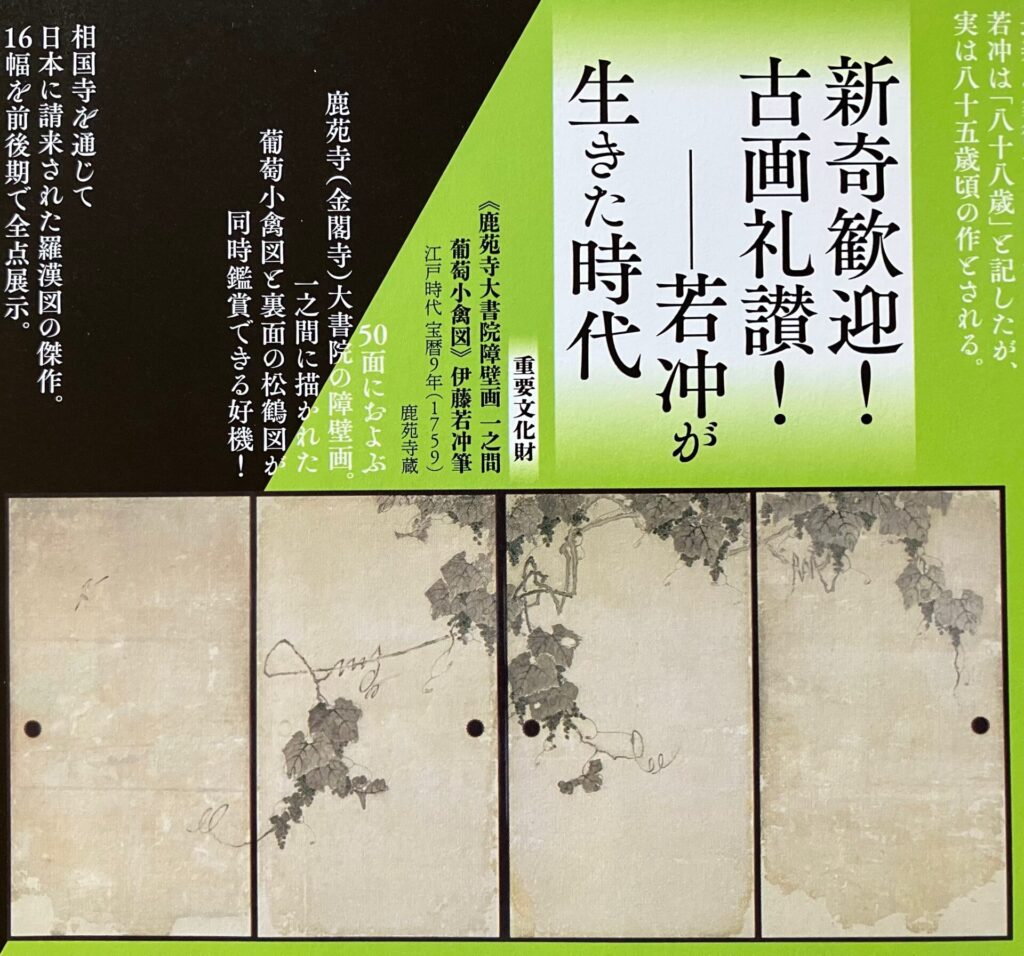

さて、肝心の今回の相国寺展についてだが、私が一番好きだったのは若冲の葡萄小禽図(ぶどうしょうきんず)だ。↓

若冲は若干四十四歳にして、鹿苑寺(金閣寺)の大書院の五十面に及ぶ障壁画の制作を一手に担ったとのことで、これはその一之間に描かれたものとのこと。

江戸時代の襖絵に葡萄を描くというのが、私には意外だった。

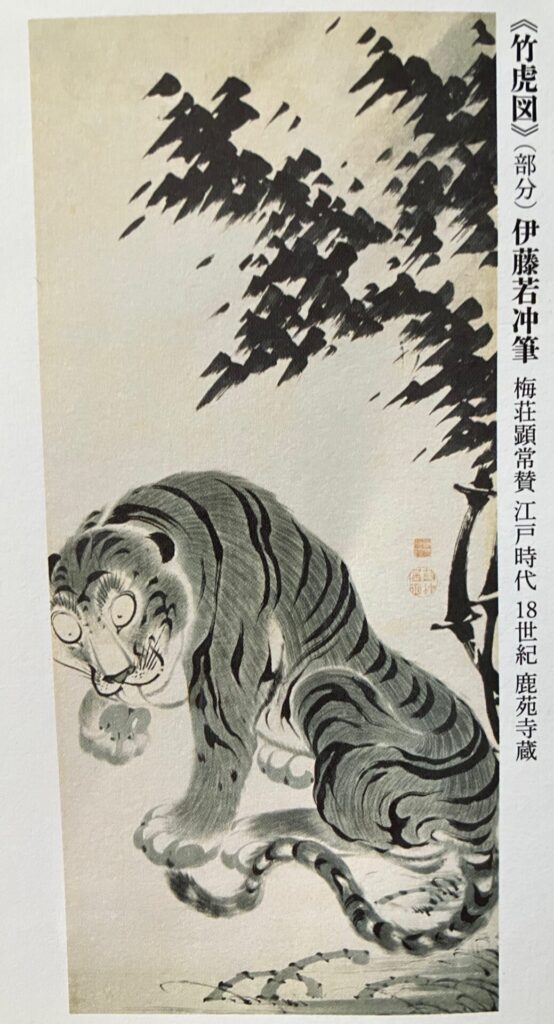

また、竹虎図は愛嬌のある虎で、若冲らしい気がした。↓

竹の描き方が勢いがあって独特ですごいなと。

そもそも歴史的には、中世の相国寺文化圏を代表するビッグネームが雪舟で、その後の近世の相国寺文化圏に賑わいを添えたのが若冲という流れになるようだ。

雪舟の「毘沙門天像」を観たかったが、後期展示なので、今回(前期)は観れなかった。

雪舟については、以前に天橋立図について調べたことがあるが、非常に興味深い。(雪舟伝説@京都国立博物館 | 天橋立図の謎について調べてみた)。

現在の岡山県に生まれ、10歳頃に相国寺に移り、禅宗の修行を積むと同時に、如拙と並んで、室町幕府の御用絵師とされる周文を師として絵を学び、その後、周防国(山口)の大内氏の庇護を受け、やがて中国(明)に渡って水墨画の勉強に励み、帰国後に天橋立図を描いたという流れになるようだ。

相国寺と若冲の関係も興味深い。

相国寺の第113世住持(住職)だった梅荘顕常(ばいそうけんじょう、大典禅師ともいわれる)は、京の絵師たちや文化人らを支援していた僧侶で、その梅荘顕常がいち早く才能を見出したのが、現在の錦市場にあった青物問屋「桝屋」の当主として家業に励む傍ら、絵を描いていた若冲だったとのことで、梅荘顕常は彼の援助をしながら、その成長を見続け、「若冲」という画号も和尚の命名であると言われているようだ。そんな縁で、若冲も和尚から禅の教えを学ぶとともに、大寺院が所蔵する中国絵画を模写する機会にも恵まれ腕を磨くことが出来たということらしい。

これが相国寺文化圏というものか。

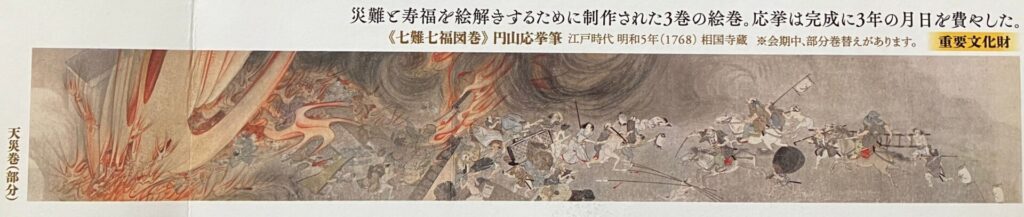

若冲と言えば応挙だと思うが、今回、相国寺所蔵の円山応挙による「七難七福図」↓も印象に残った。

円山応挙は、滋賀大津の三井寺円満院の祐常法親王に、その才能を見出され庇護されていたとのことで、七難七福図は、その祐常の指示(依頼)のもと、三年もの歳月をかけて、三十六歳の応挙が完成させた作品とのこと。下絵も祐常によって描かれたらしい。

三井寺には昨年行ったが、観音様の美しさに圧倒されただけでなく、文化遺産の宝庫であることを知って、とても興味深く思っていた。(琵琶湖の旅 ② | びわ博の淡水魚と三井寺の観音様は最高)

なお、この七難七福図は、もともとは大阪にあった萬野美術館の所蔵品であり、2004年の同館閉館に伴って相国寺に一括して寄贈された萬野美術館コレクションのひとつとの説明があった。

さらに元を辿ると、第二次大戦後に、円満院(天台宗)から萬野美術館が買い取って所蔵していたものが、現在は臨済宗の相国寺の所蔵になっているという変遷のようだ。

他にも天目茶碗やら、萬野美術館コレクションの作品は素晴らしいものが多かった。

なお、いろいろ調べていて今頃になって知ったが、2023年から24年にかけて、相国寺承天閣美術館にて「若冲と応挙」という企画展が開催されていたようで、観に行きたかったな、残念だった。

最後は狩野探幽について。

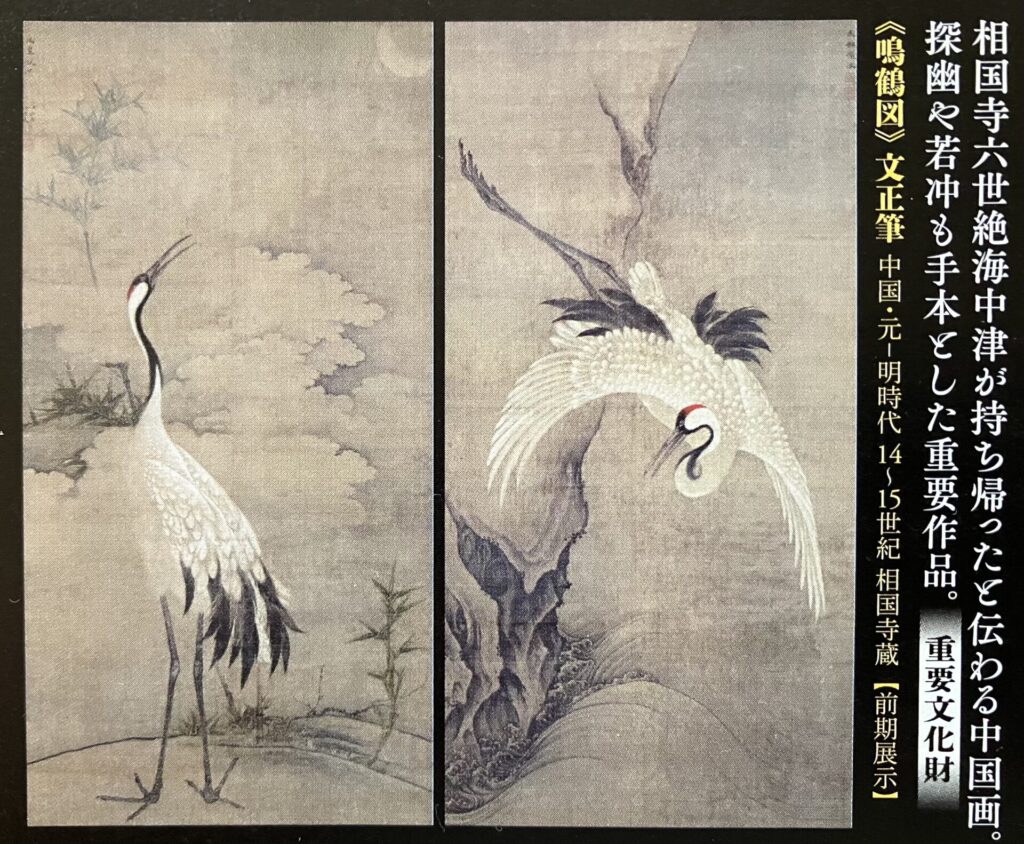

この展覧会のポスターにも出ている鳴鶴図。↓

探幽や若冲も手本とした重要作品との説明がなされている。

今回、狩野探幽がこの右側の鶴の絵を手本にした飛鶴図(ひかくず・京都国立博物館所蔵)も展示されていた。

鳴鶴図は展示番号32、飛鶴図は95。

飛鶴図のところまで来て解説を読んでそれを知ったので、ずいぶん先まで来てしまったが、鳴鶴図と飛鶴図を比較して観てみたいと思い、戻って観てみたが、私には探幽の飛鶴図の方がスッキリしていて好みであった。名画を手本にして、探幽がさらに工夫を加えたのだから当然かもしれないが。

印象的だったのは、鶴の下に見える波?の表現の仕方だった。

あの有名な北斎の神奈川沖浪裏の波の表現にラップして見える。

あの波の表現の仕方は北斎独自のものだと思っていたが、ひょっとしてこの絵からヒントを得ていたのだろうか?もう少し調べてみたい。

ずいぶんしっかりと観たのでカフェでひと休み。

さすが藝大。カフェもホテルオークラがやっているようだ。↓

おまけにトイレも普通と違う気がした。

トイレの壁のタイルにこんな窪みがあってなんだか雰囲気があった。

これもさすが藝大ということか。

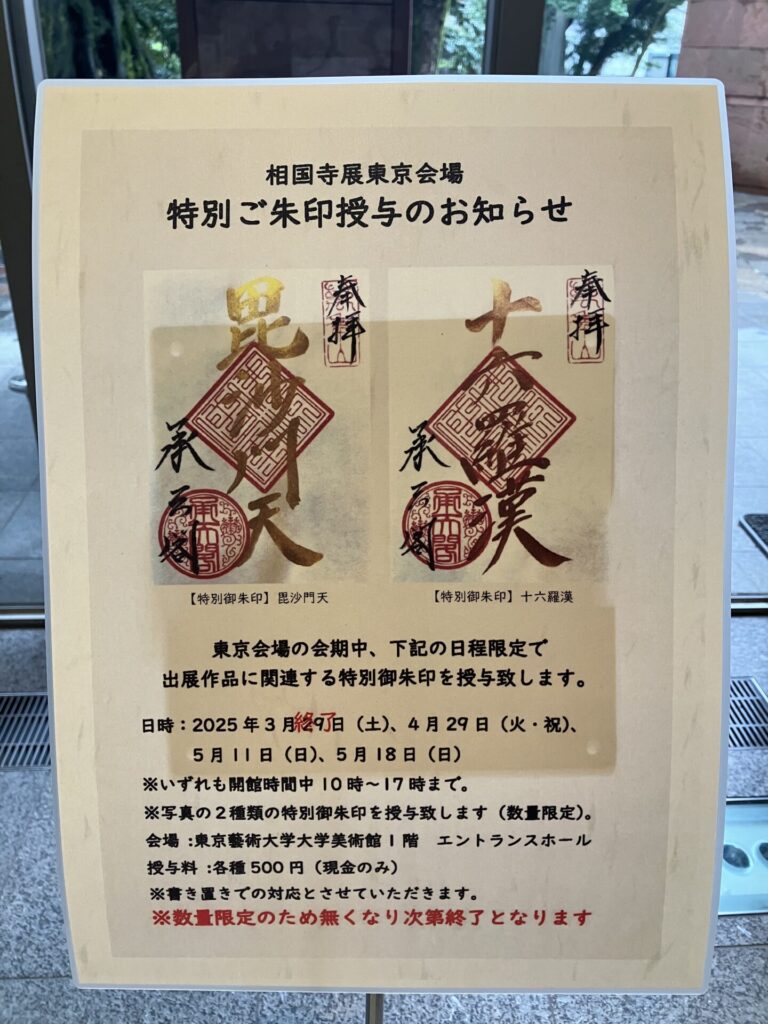

美術館の入り口にこんな案内が出ていることに気付いた。↓

4/29、5/11、5/18に来ると、相国寺の特別ご朱印がいただけるようだ。

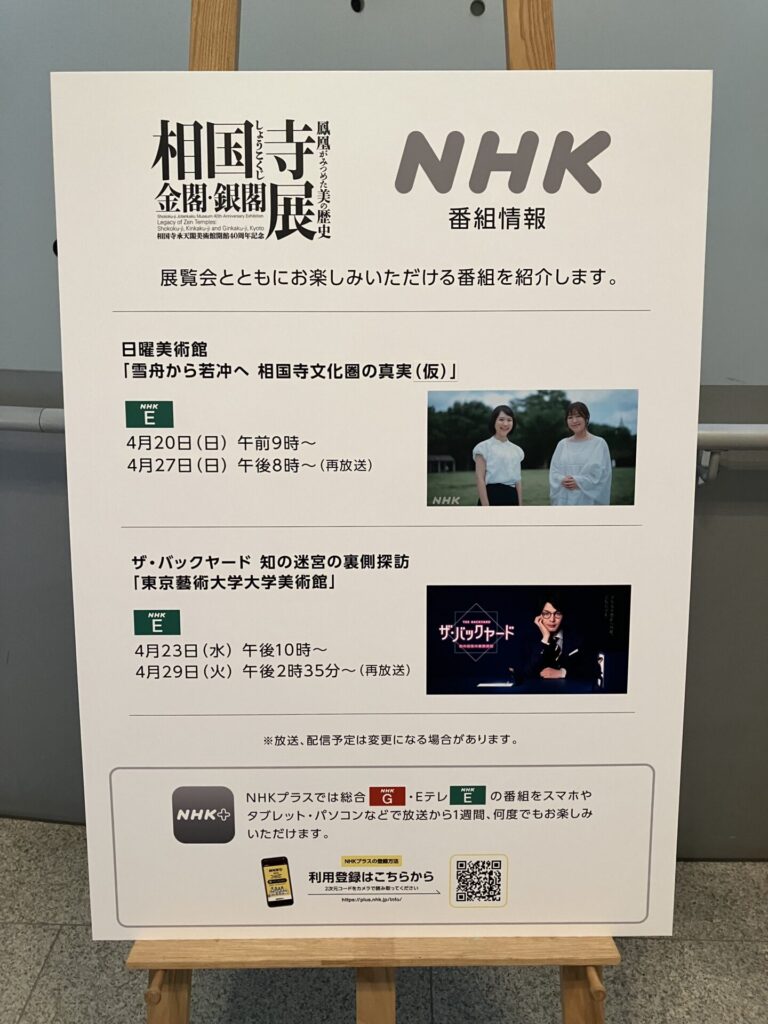

なお、NHKでは以下のような番組をやるようなので、こういう番組を見ながら振り返りをするのが楽しみである。↓

■2025.05.02追記:ふたつの番組は録画して見たが、想像通り新たな発見がありとても良かった。特にザ・バックヤードの方は東京藝術大学大学美術館についてもっと知りたいと思っていたのでとても良かった。

やっと日常がほぼ戻ってきて、久しぶりに美しいものを見ることが出来た。

感謝である。

おわり

コメント