2025年5月5日

昨年が初開催で今年は2回目のようだ。

「横フラ」と呼ばれているようで、昨年は行けなかったし今年は行ってみようかと会場のパシフィコ横浜(横浜国際平和会議場)に出かけてみた。隣に見えるインターコンチネンタルホテルは、その外観が特徴的で好きなのだが、海に浮かぶヨットの白い帆をイメージしたものらしい。↓

朝10時の開場に間に合うようにやってきたが、ちょうど入場開始となったところで、すでに長蛇の列になっていた。↓

入場すると入り口で花壇が迎えてくれた。↓

Gardenは動詞の場合、園芸をする、庭いじりをする、という意味になるようである。

まずは、「横浜ローズコレクション」のコーナーに足を向けた。

『バラの街・横浜から、最新のバラ、人気のバラを一挙ご紹介します。「香りのバラ」も楽しめる、華やかなバラの競演をご堪能ください。』とのこと。↓

最新(新品種)のバラで私が好きだったのは以下の3つだ。

まずは、河合伸志さん作出の「ル デパール ド アヤセ」。↓ 先日、横浜イングリッシュガーデンで観た河合さんの「禅」と似た感じの色合いだ。

次は、フランスのデルバール社作出の「ラソヴァジーヌ テル エ パッション」。色も花の質感も上品な感じで惹かれた。↓

最後は、小中輪の花が房で沢山咲くという「プチ ジョワ」。↓ 「小さな喜び」という意味だそうだ。最近人生をハッピーにするのは「小さな幸せ」の積み重ねなんだなと感じるようになってきたこともあり、良い名前のバラだなと思った。作出者のところには日本の河本バラ園とローズ ドゥ メルスリーという名前がふたつあったが、調べたら、併記されているのは、同バラ園の育種家・河本麻記子さんが手がけているシリーズの名称で「手芸屋さんのバラ」という意味だそうだ。

ここからは人気のバラで好きだった品種について。

フランス・ドリュ社の「アンナプルナ」。↓

フランスで人気No.1の白バラだそうで、やっぱりNo.1なんだと納得の美しさだった。

フランス・デルバール社の「ル タン デ スリーズ」。↓

春一番の花は深い赤紫、二番花から赤みが強くなり、秋の花は黒みの強い赤と色が変わっていくらしく、一度、どのように変わっていくのか観てみたいなと思った。

「アンヌ」。↓

これも上述の河本麻記子さん作出のローズ ドゥ メルスリーのシリーズだ。 淡いアプリコットイエローからクリーム色の花びらにピンクがのる、という説明の通り、色が変わっていくのが楽しめるようだ。

ドイツのタンタウ社の「ディジリー」。↓

濃厚なピンクの花がとても魅力的で、観ていると引きこまれていくような感じだった。

フランスのドリュ社の「レ グラン ビュッフェ」。↓

花の色と質感がなんとも微妙で上品。名前は南仏の有名なフレンチレストランの名前だそうだ。

最後は、河合 伸志さん作出の「真夜(まよ)」。↓

「黒赤紫色の花は、晩秋により黒みを増します。」との説明があった。今でも十分に黒っぽい紫だが、さらに黒みを増した晩秋の花というのがどういう感じになるのか観てみたいなと思った。

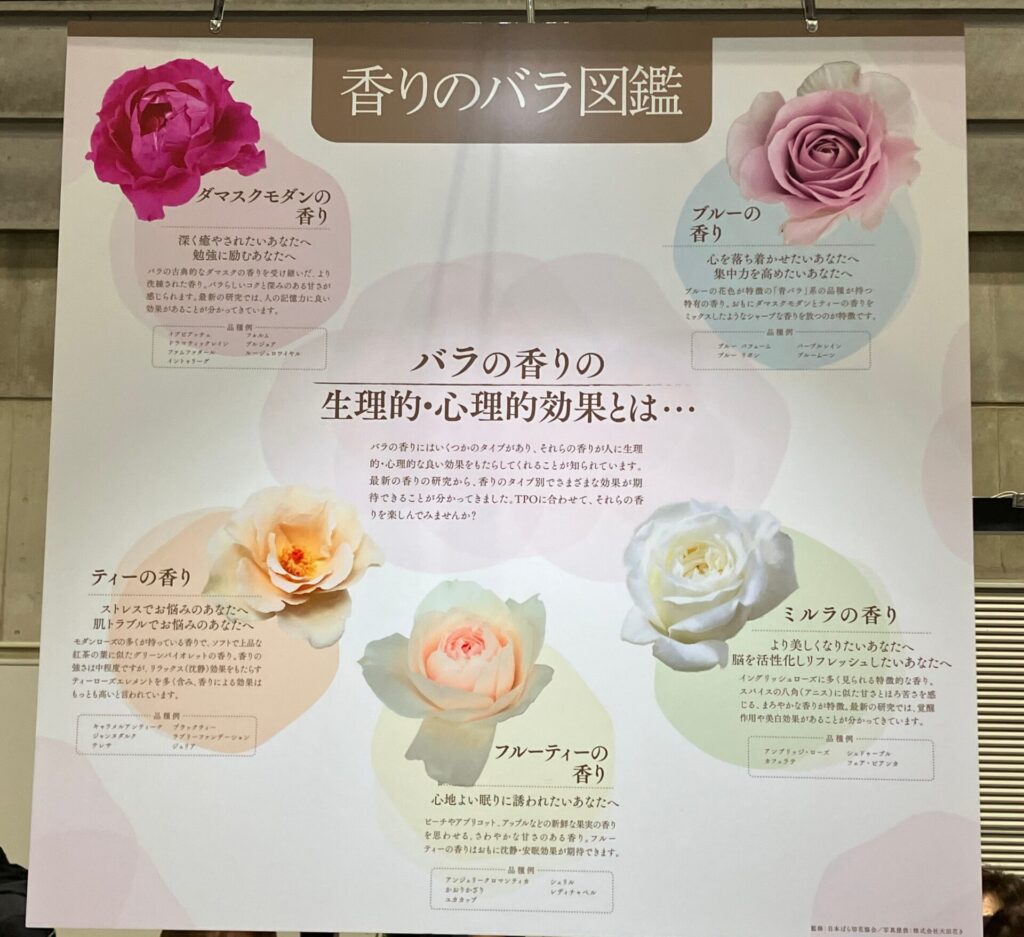

「香りのバラコーナー」もあった。↓

ここでは以下の5種類で説明されているが、以前に行った、新潟県長岡市にある国営越後丘陵公園の「香りのばら園」では、さらに、ダマスク・クラシックの香りとスパイシーの香りとを加えた7種類で説明されていた。

私が好きなのはダマスク・モダンの香りだが、その例として「アンソルスラン」というバラが展示されていた。↓

先日、横浜イングリッシュガーデンで観た(香った)私のお気に入りのパパ・メイアンほどの強香ではなかったので、ちょっと残念だった。

この日に、この会場で観たバラは全般的に香りが弱かったように感じたのだが(強香と説明されていた品種でも)、私の花が花粉症で鈍っていたせいだろうか。

この文章を書きながら、それとも屋内会場ですでに会期の最終日でもあったので、バラが日光不足になってきていたということなのかもしれない、と思って、ChatGPTに聞いてみたら「はい、バラの香りの強さと日光には深い関係があります。日照はバラの香りに直接・間接に影響を与える重要な要素の一つです。」との答えだった。

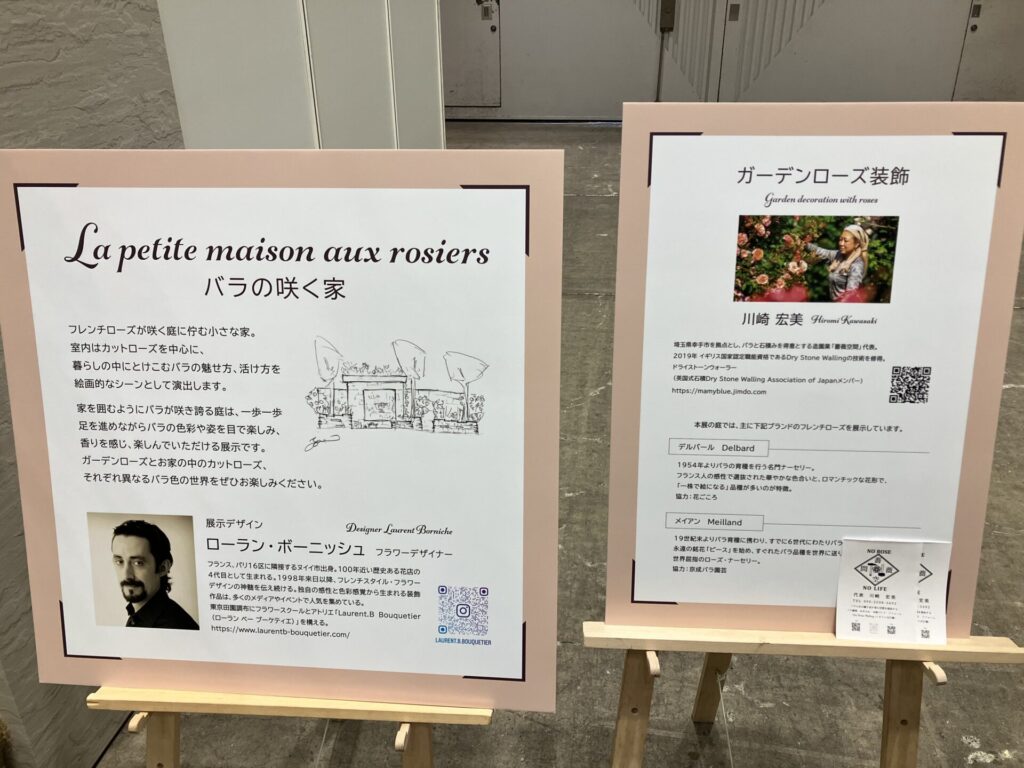

次は「バラの咲く家」のコーナーに行ってみた。

フラワーデザイナーのローラン・ボニッシュさんがデザインを担当、川崎宏美さんが実際の装飾を担当されたコーナーということのようだ。↓

このバラもなんとも渋みを含んだ気品のある色で美しかったが、その周囲が素晴らしくバラを引き立てている。↓

高低差というか、立体感があると美しいんだなと分かる。↓

出来ればこういう質感の石も欲しいし、濃いグリーンの芝生も欠かせない。↓

美しくてため息が出るような小部屋。↓

ガーデニングコンテスト作品の展示もやっていた。

素晴らしい作品ばかりで感心したが、特に好きだったのは、ミニガーデン部門・銀賞のこの作品。↓

左側の白いバラが素敵だったが名前が分からなかった。↓

次は、第67回日本ばら切花品評会のコーナー。「全国各地から約150点のばら切花が会場に集結。

栽培技術の日本一が決定します。」とのこと。

以下は「横浜ばら会」の作品で、真紅のバラの真ん中に同系色のピンクがかったバラがひとつ配されているのがアクセントになっていてなんとも美しかった。↓

切花は切花でバラの花がまとまっていて圧巻である。↓

淡いグリーンのバラがなんとも綺麗だった。↓

あまり観ないので、ちょっと調べてみたが、やはりグリーンのバラというのは少ないようだ。

こうやって並ぶと、やはり赤いバラの切花(花束)というのはインパクトがあって壮観だなと感じた。↓

こちらはガーベラのコーナー。↓

「全国的に見ても静岡県が日本のガーベラ生産量のおよそ3分の1を占め、その内の6割は浜松市で生産されています。」ということだそうで、初めて知った。

こちらは(島根県の)アジサイ。↓

島根県はオリジナルアジサイをつくるため、県の協力を得て、平成22年に島根県アジサイ研究会を発足して、万華鏡・銀河などを開発・栽培中との説明があり、これも初めて知ってびっくりした。私は銀河と月あかりが特に好きだった。

次は、和のコーナー。村雨さんが登場。

村雨さんの前に展示されていたバラの盆栽に驚いた。↓

作者は印藤 澄之さん。「30年を越えるバラ栽培歴。数々のコンテストでの受賞歴を誇るバラの達人、印藤澄之さんが育てるバラ盆栽約200鉢の中から選ばれた作品群です。」との解説があった。

こんな少ししか土がないのに、こんなに満開になっているなんて信じられない、という気分だった。↓

珍しいグリーンのバラ(グリーン アイス)の盆栽もあって見事だった。↓

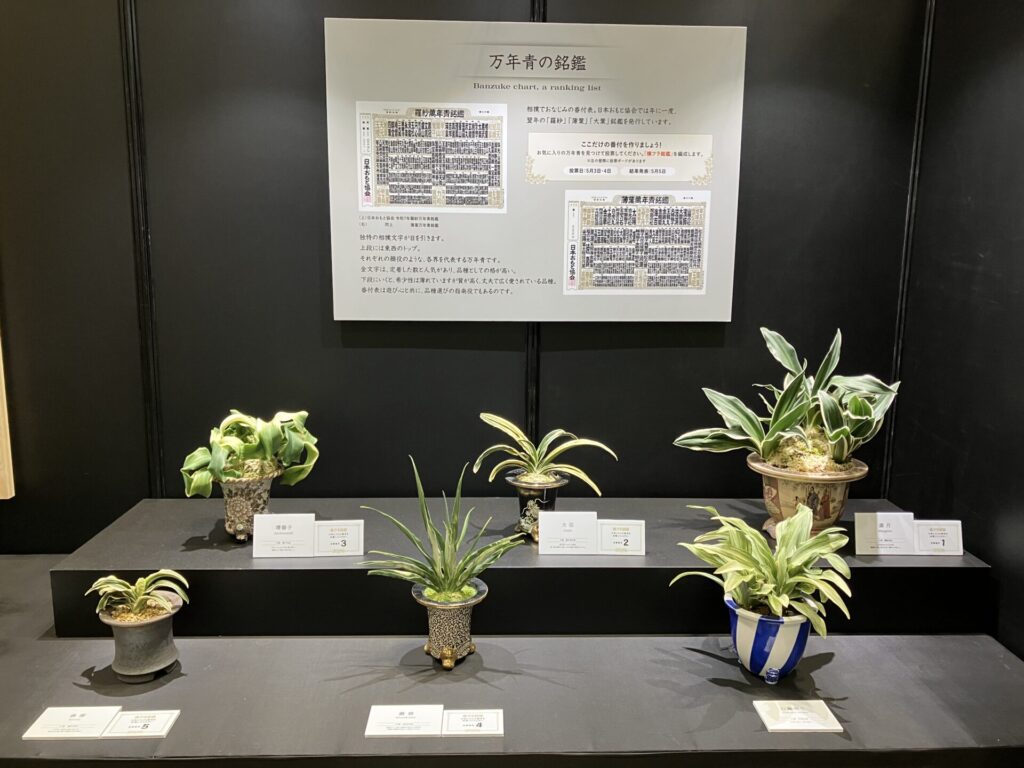

今まで全く知らなかったのが、万年青(おもと)。↓

めでたい植物、縁起の良い植物として、古くから珍重されてきた伝統的な多年草で、慶長11年に徳川家康がおもとを床の間に飾って江戸城に入城したという故事があるそうだ。

まだまだ自分でも勉強不足でこれから調べようと思うが、趣味の園芸のサイトはこちら。

たしかに万年青の鉢は凝った感じで、奥が深そうである。↓

右下の写真の葉っぱがクネクネしたものに惹かれるが、縞獅子という種類だそうだ。なんとも不思議で興味深い。

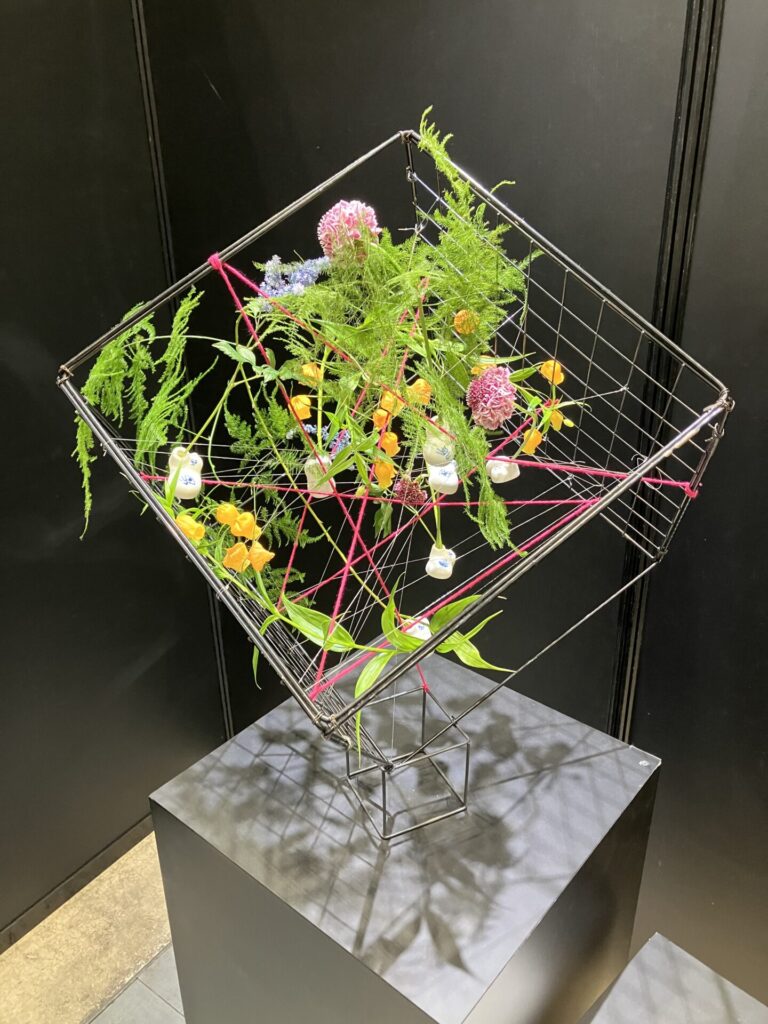

続いて、生花。

一葉式いけ花という流派のようで、四代目家元の粕谷尚弘さんの作品が展示されていた。

支えを伝ってずっと奥までつるが伸びていて、一体どうやって生けたの?というすごい作品だった。↓

この作品も花器とのバランス、というか全体のデザインがユニークで美しく素晴らしかった。↓

この作品には思わず見入ってしまって足が止まってしまった。↓

畳の上というのがまず斬新、さらにその上の青い敷物と紫の花が見事に全体を引き締めていて惚れ惚れした。

最後の作品もユニーク。↓

「日常にありふれたものに花をいける。横浜といえば…あの有名な醤油さし。ユニークでどこか懐かしいこの小さな器に一輪の花を添えれば、日常が少しだけ特別になります。」という説明があった。

「あの有名な醤油さし」って、何?と目を凝らしてみると、横浜名物「崎陽軒」のシウマイについているしょう油入れのびん(ひょうちゃん)が一輪挿しとして使われていることが分かった。↓

最後に回った「花とみどり 和の愉しみ」のコーナーは思いがけず新しい発見もあり、とても興味深く楽しかった。

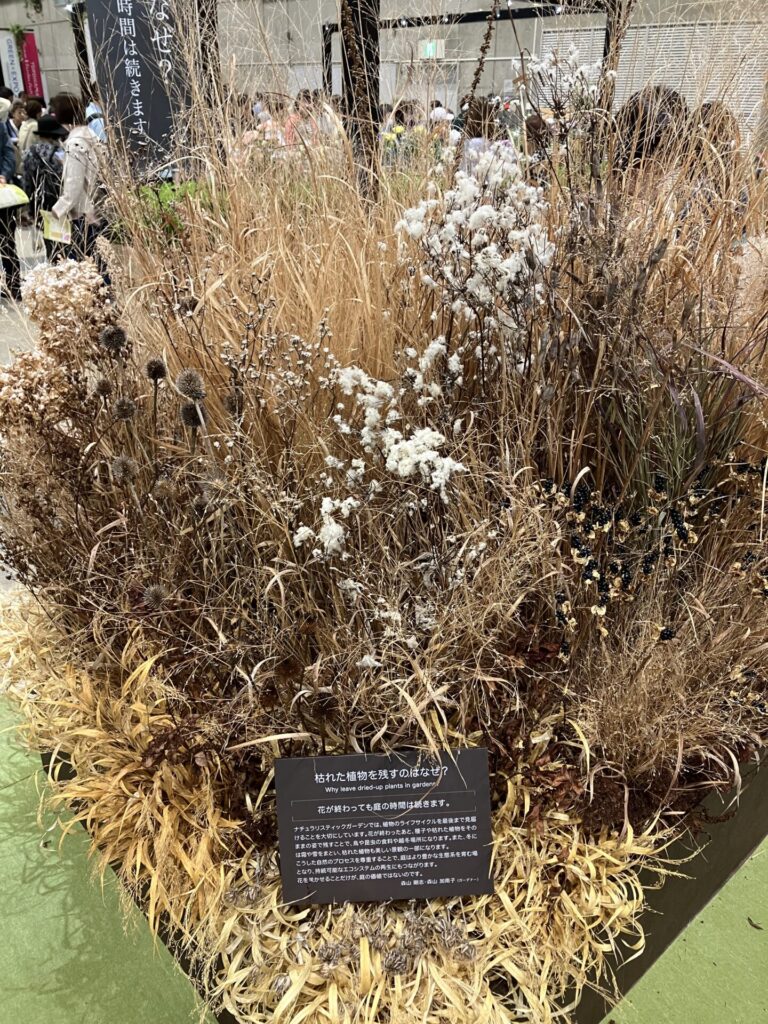

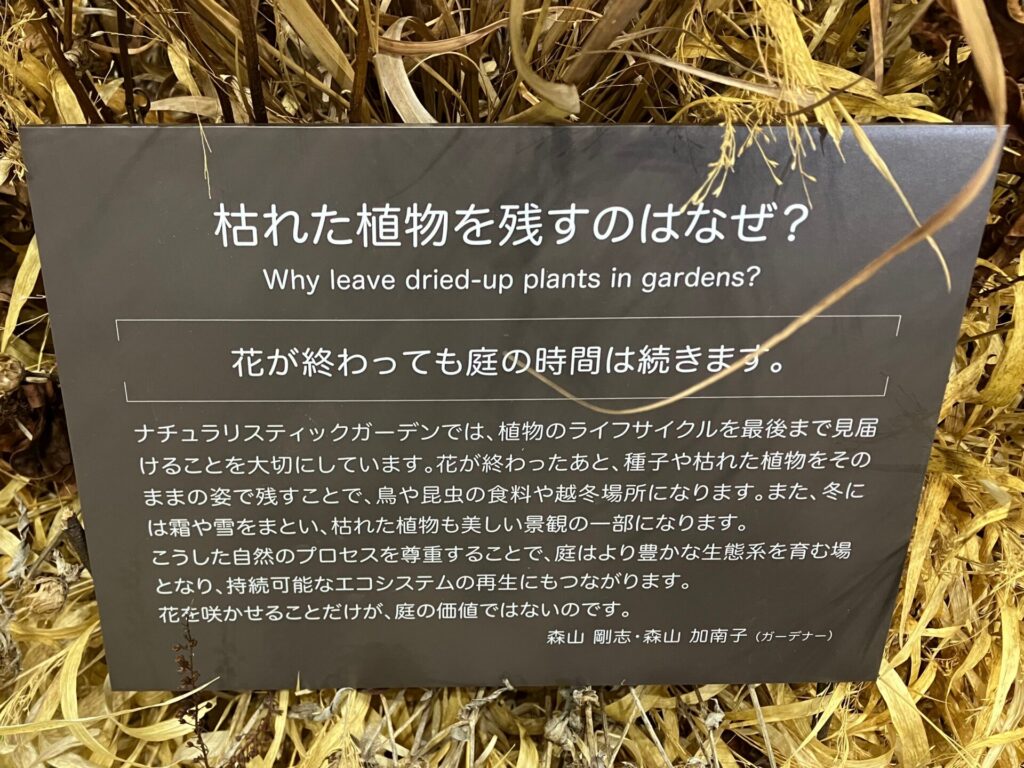

他のところもくまなく回り、最後に改めて入り口付近のテーマガーデン展示のコーナーに寄ってみて惹かれたのが、この枯れた植物たちの展示である。↓

ちょっと前に訪問した服部牧場のガーデンは、秋になるとこういう枯れた植物も美しい景観の一部として生かされていて良い雰囲気だったなと思い出した。

このフラワー&ガーデンフェスティバルは想像していた以上にとても楽しかった。

美しいものをたくさん見せていただいて感謝である。

2年後のGREEN x EXPO 2027 in YOKOHAMAがますます楽しみになってきた。

おわり

コメント