2025年6月6日〜7日

草津よいとこ〜 一度はおいで ア ドッコイショ

お湯の中にも コーリャ 花が咲くヨ チョイナ チョイナー

という草津節の歌詞は有名で知っていたが、一度も行ったことがなく、生きているうちに行かねばと思っていたが、ついに行くことが出来た。

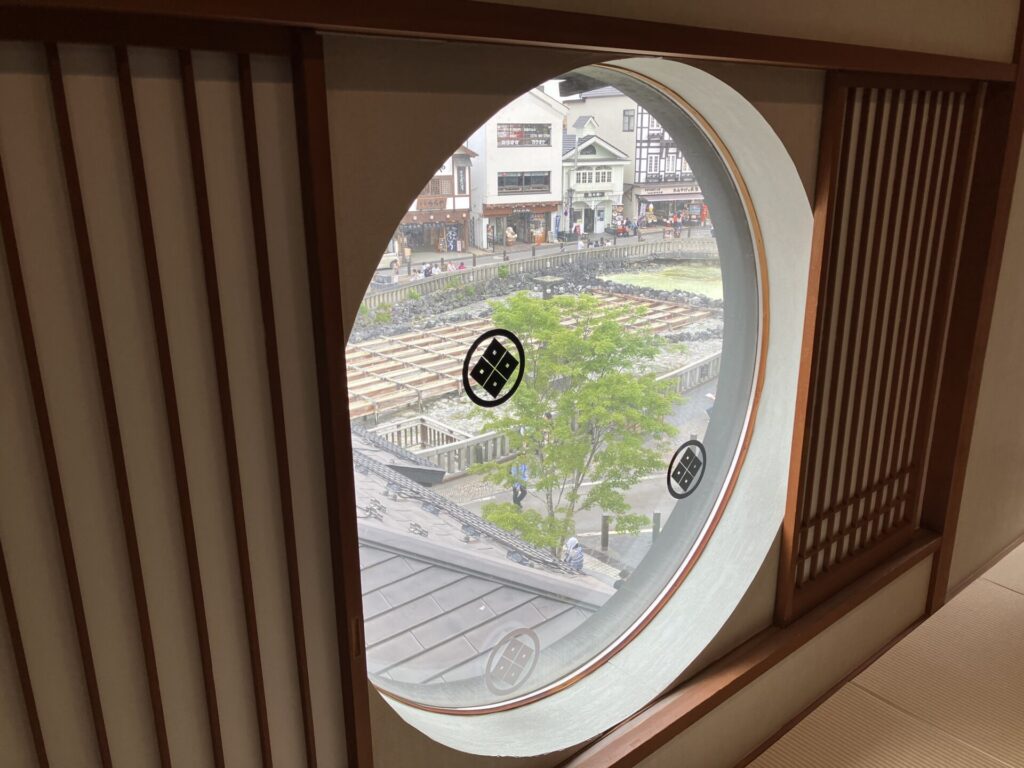

草津については、特に湯畑(ゆばたけ)に興味がある。

テレビなどで映像はたくさん見ているが、あの場に立って、湯畑を体感してみたいと思っていた。

どうせ草津に行くなら、その湯畑をできるだけ長い間見ていたい。

ということで奮発して、明治十年創業の老舗奈良屋の湯畑が見える部屋に泊まることにした。

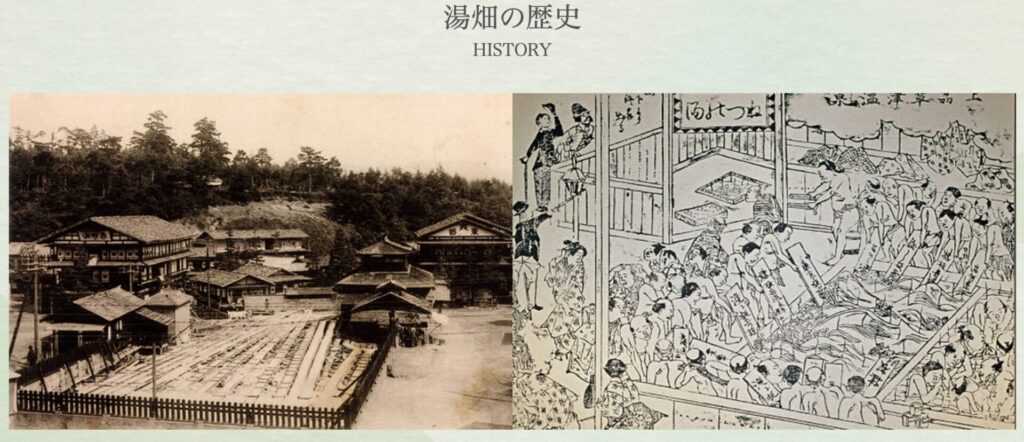

なんで湯畑というんだ? なんで畑なんだろう? という基本的なことが疑問だったのだが、草津温泉ホテル櫻井のHPに以下の説明で理解が出来た。

『湯畑とは、草津温泉の中央に位置している、温泉の成分である湯の花の採取や湯温を調節する施設のこと。温泉の源泉を地表や木製の樋に掛け流し、年に数回、その樋に沈殿した硫黄を、「湯の花」として採集します。「湯の花」を採集する場所の為、湯畑と呼ばれている。』とのこと。

なるほど、「湯の花」の畑ということなのか。湯の花の採集は、江戸時代中期の寛政2年(1790年)頃に始められたらしい。

また『草津温泉の源泉は50℃~90℃と非常に高い湯温のため、草津温泉のシンボルである「湯畑」で外気にふれさせ、冷やしながら草津の各宿へ運ばれます。草津名物「湯もみ」も湯温を下げるためにおこなわれています。草津温泉の特徴として、「源泉主義」が挙げられます。これは、草津温泉の源泉に、加水や水増しをすることなく浴槽へ湯を送り、浴槽の中でも沸かし直しや湯の循環を一切しない手法のことを指します。源泉の効果をそのまま実感できるため、温泉の適応症がさらに効果的になり、美肌効果なども高いと言われています。』との解説もあった。

高温だから、湯畑はあんなにもうもうと湯気が立っているのか、と合点がいった。

あらためて草津温泉の歴史について草津温泉観光協会の公式HPで調べてみた。

古墳時代からの歴史があるようだが、表立っては、あの源頼朝が発見したということのようだ。

『日本三名泉の1つである草津温泉。自然湧出量は日本一を誇り毎分32,300リットル以上、1日にドラム缶約23万本分もの温泉が湧き出しています!草津の旅館や温泉施設で「源泉かけ流し」ができるのはこのおかげ。”源泉の湯”を心ゆくまで堪能してください。さらに驚くべきは、その泉質!日本有数の酸性度で、pH値はナント2.1(湯畑源泉)。雑菌などの殺菌作用は抜群です。草津温泉は古くからたくさんの人々の心と体を癒し続けてきた名湯です。(※日本三名泉・・・下呂温泉/有馬温泉/草津温泉)』とのこと。

実は下呂温泉も有馬温泉も行ったことがない。日本三名泉で来れたのは草津が初めてだ。

その昔の湯畑は長方形だったようだ。以下は草津温泉ホテル櫻井のHPより。現在のようにロータリー状に整備されたのは、1975年(昭和50年)、当時の町長の経営するホテルに投宿した芸術家・岡本太郎が、地域づくり計画の一環として太郎に手がけてほしいという町長の要望に応じて、デザインと監修を受け持ったもの、とのことを知って驚いた。それ以前は周りに駐車場があったりゴチャゴチャしていたらしい。

今回のお宿•奈良屋は『草津の名所「湯畑」のすぐそばに建つ奈良屋は、湯畑の南西側で湧出している「白旗源泉」を引いています。その白旗源泉は1193年8月3日に源頼朝が発見し入浴したと伝えられている、草津の中でも歴史ある源泉です。』とのことで、おまけに専属の「湯守」がいらっしゃるそうだ。

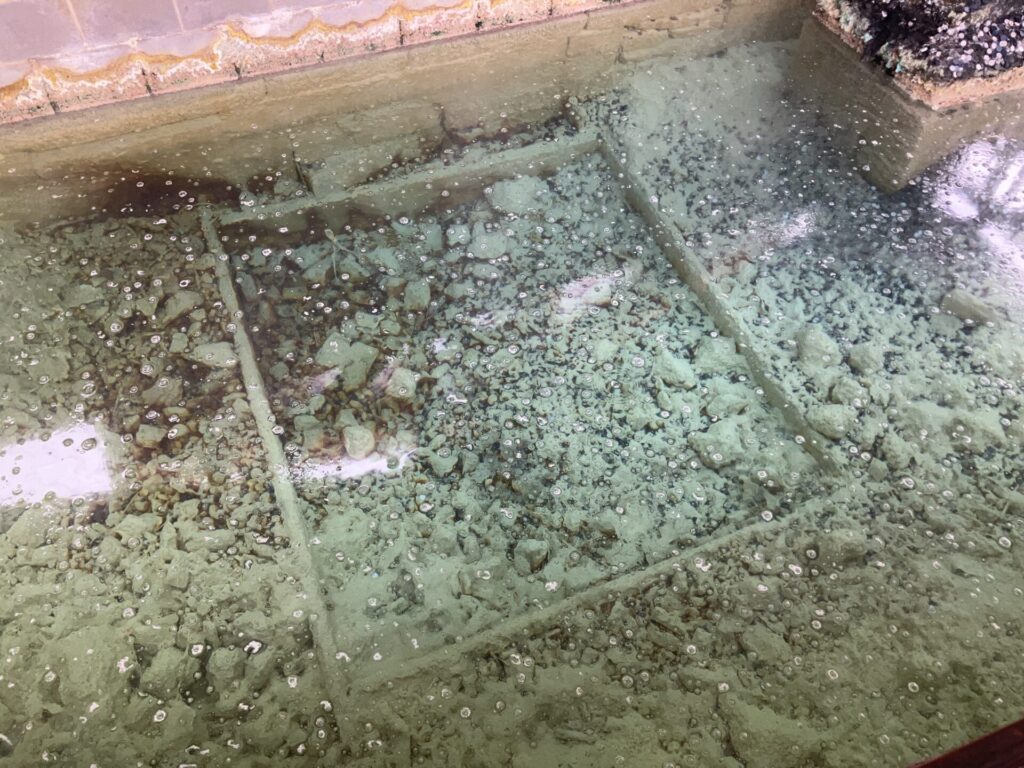

これが奈良屋がお湯を引いている白旗源泉。湯畑のすぐ隣にある。↓ 中を覗くと、ブクブクとあぶくが出ておりお湯が湧いていることが分かる。

チェックイン早々、奈良屋のお湯を堪能したが、とても柔らかくて、身体にすっと馴染んで、すぐに肌がツルツルになってびっくりした。特に、「御汲み上げの湯」の雰囲気がとても良かった。詳細は公式HPをご参照。

温泉の後は夕食。食事も素晴らしかった。↓

途中でサプライズがあり、部屋でお寿司を握っていただいた。喜んでいてほとんど食べてしまったのでこんな写真になってしまった。

締めに再度握りと卵焼きを頂いた。

部屋に戻ってライトアップされた湯畑を眺める。

ライトの色が変わり、表情がどんどん変わるのが楽しい。

浴衣姿で夕食後の散歩に出かけた。

いかにも温泉旅行という感じである。

奈良屋の玄関の佇まいが何とも絵になる。美しい。↓

昼間と違う表情の湯畑が美しい。↓

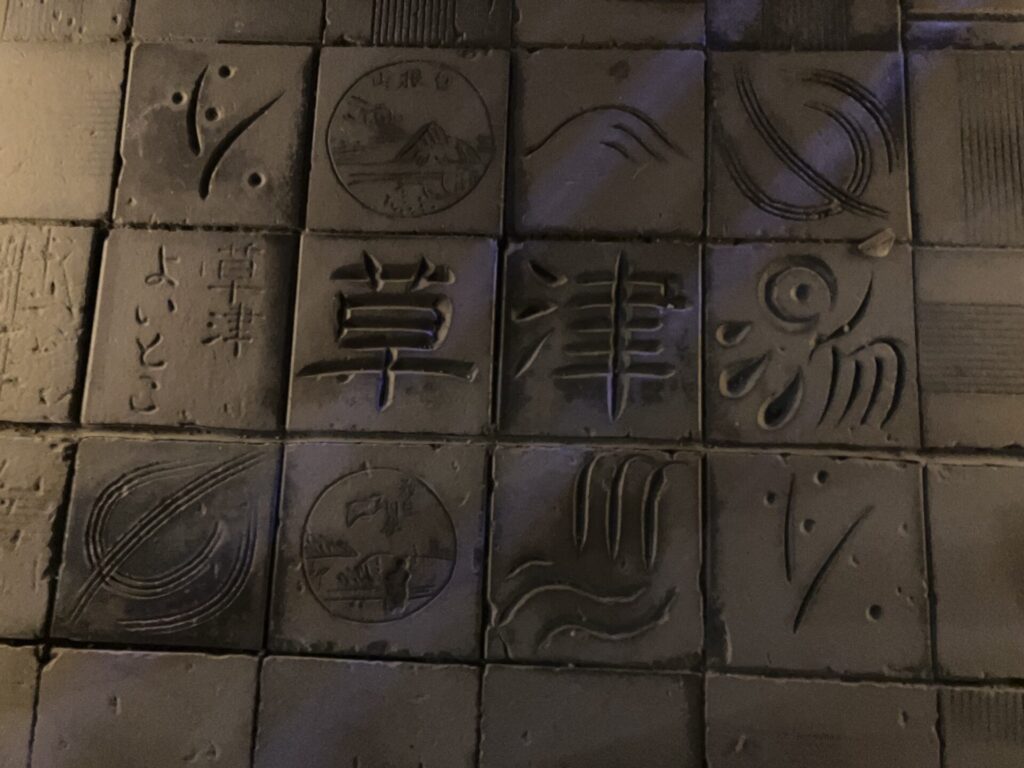

湯畑の周囲の路面に岡本太郎ならではの雰囲気が感じられる。

昼間よりライトアップされる夜の方がより際立って美しく見える。↓

夜がふけると周辺の店舗の照明が落ちて、湯畑の眺めも落ち着いた雰囲気になる。

たっぷり湯畑を見ることが出来たので満足して就寝。

+++++++++++++++++++++++

翌日は早朝に起きて、まず柔らかい奈良屋のお湯を堪能してから、朝の光を浴びる湯畑の眺めを楽しんだ。

昨晩のライトアップされた湯畑も綺麗だったが、朝の自然光を浴びる湯畑が私はベストだと思った。

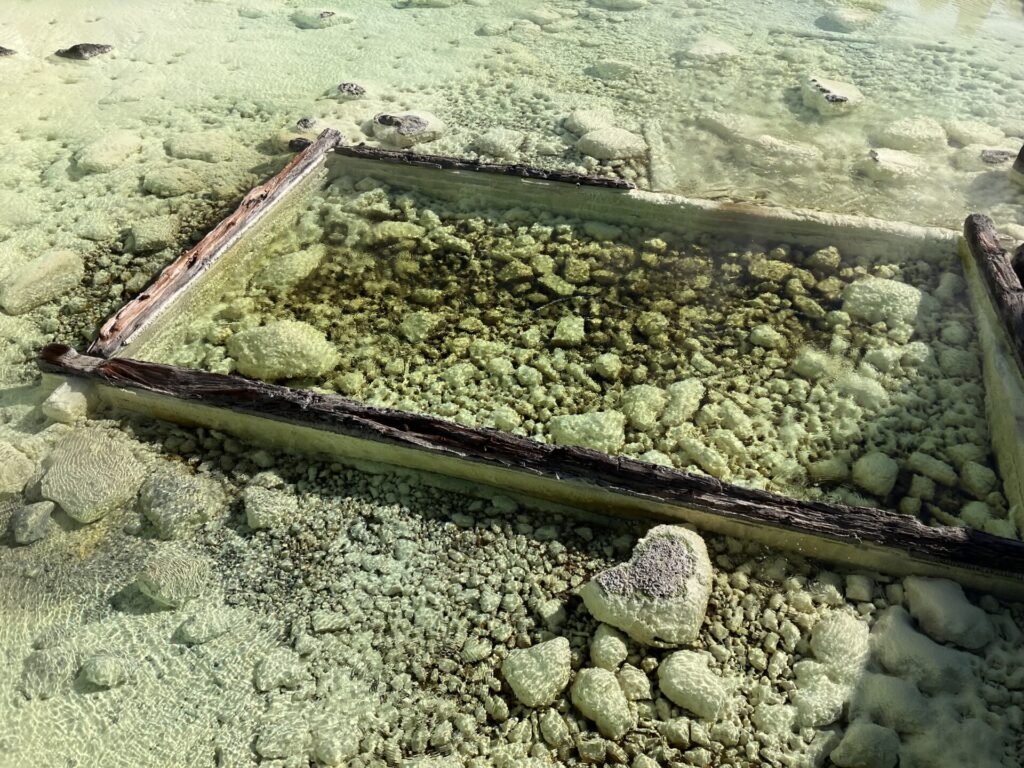

湯畑に沈んでいる四角に組まれた木枠の中の湯は「御汲上の湯」と呼ばれているようだ。↓

八代将軍吉宗や十代将軍家治は、この湯枠の湯を樽詰めにして江戸城へ運ばせていたようだが、現在残る湯枠は、八代将軍吉宗が汲み上げた際のものと伝えられているらしい。

草津の標高は意外に高く涼しかった。↓

昼間は人がたくさんいて、見えなかったのだが、こんなところにTAROのデザインがあった。↓

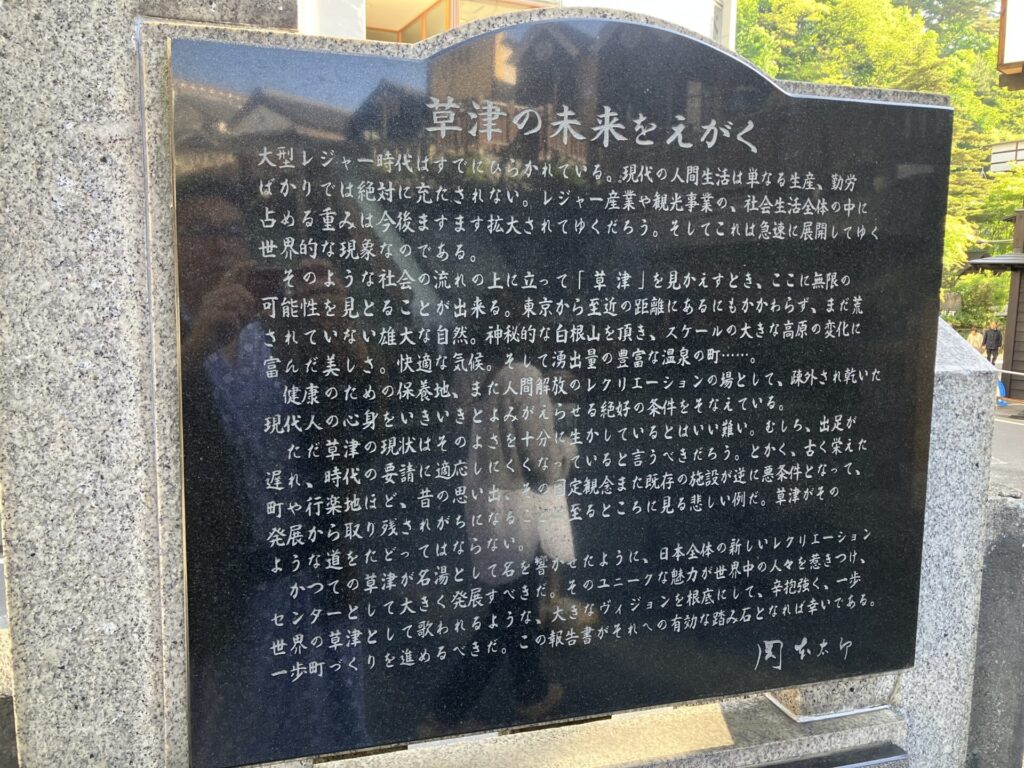

そして、その後ろにはこのような岡本太郎の言葉がある。↓

++++++++++++++++++++

草津の未来をえがく

大型レジャー時代はすでにひらかれている。現代の人間生活は単なる生産、勤労ばかりでは絶対に充たされない。レジャー産業や観光事業の、社会生活全体の中に占める重みは今後ますます拡大されてゆくだろう。そしてこれは急速に展開してゆく世界的な現象なのである。

そのような社会の流れの上に立って「草津」を見かえすとき、ここに無限の可能性を見とることが出来る。東京から至道の距離にあるにもかかわらず、まだ荒されていない雄大な自然。神秋的な白根山を頂き、スケールの大きな高原の変化に富んだ美しさ。快適な気候。そして湧出量の豊富な温泉の町・・。

健康のための保養地、また人間解放のレクリエーションの場として、疎外され乾いた現代人の心身をいきいきとよみがえらせる絶好の条件をそなえている。

ただ草津の現状はそのよさを十分に生かしているとはいい難い。むしろ、出足が遅れ、時代の要請に適応しにくくなっていると言うべきだろう。とかく、古く栄えた町や行楽地ほど、昔の思い出、その国定観念また既存の施設が逆に悪条件となって、発展から取り残されがちになることは至るところに見る悲しい例だ。草津がそのような道をたどってはならない。

かつての草津が名湯として名を響かせたように、日本全体の新しいレクリエーションセンターとして大きく発展すべきだ。そのユニークな魅力が世界中の人々を惹きつけ、世界の草津として歌われるような、大きなヴィジョンを根底にして、辛抱強く、一歩一歩町づくりを進めるべきだ。この報告書がそれへの有効な踏み石となれば幸いである。

岡本太郎

++++++++++++++++++++

岡本太郎のおかげで草津はずいぶん進化したのだろうと想像するが、まだまだ、もっと世界中の人を魅きつける、日本が誇る素晴らしい温泉地になれるはずと思う。

早朝の美しい湯畑散歩から戻り、美味しい朝食をいただいた。想定外だったが、食後の焼きたてクロワッサンが最高であった。

朝食後は、いそいそと温泉饅頭を買いに行った。奈良屋そばの松むら饅頭は8:00開店。土曜の朝なのに、開店10分後に到着したらすでに行列が出来ていた。列の先頭の方々は大量に購入されていてびっくりしたが、ここの饅頭はとても美味しかったので、大量にお土産に買って帰る人がいるのも納得。

その後は、草津名物の熱の湯の湯もみショーを見に行った。これもテレビでは見たことあるが、草津に来た以上一度は見ておきたいと行ったが、土曜日の午前の最初のショーだったが混んでいてギリギリに滑り込んだ我々は立ち見だった。

最後は、湯畑のほとりにある光泉寺。

階段を登ると、遅咲如来があった。↓

脇には以下のような説明があり、遅咲き、なかなかいいな、と思った。

++++++++++++++++++++

元禄時代東大寺公慶上人の作として伝えられていた釋迦如来は、平成十七年の調査によりそのことが事実てあると証明されました。以来三〇〇年を経て世に出た仏様であることから、「遅咲き如来」として地域の人々に改めて信仰されております。今まであまり花を咲かせられなかった方々、これからもう一花咲かせたいと願っている皆様、是非お参りし、願いを叶えていただきます様、祈念申し上げます。

++++++++++++++++++++

さて、これで朝食後の散歩も終わり、名残惜しいが、素晴らしかった奈良屋とはお別れである。

ここに泊まって良かった。思い描いていた通り、湯畑を満喫し、草津の湯も堪能できた。↓

お世話になりました。

帰りに地元の野菜でも買って帰ろうと近所の道の駅に寄ったら、そこにベルツ記念館があった。↓

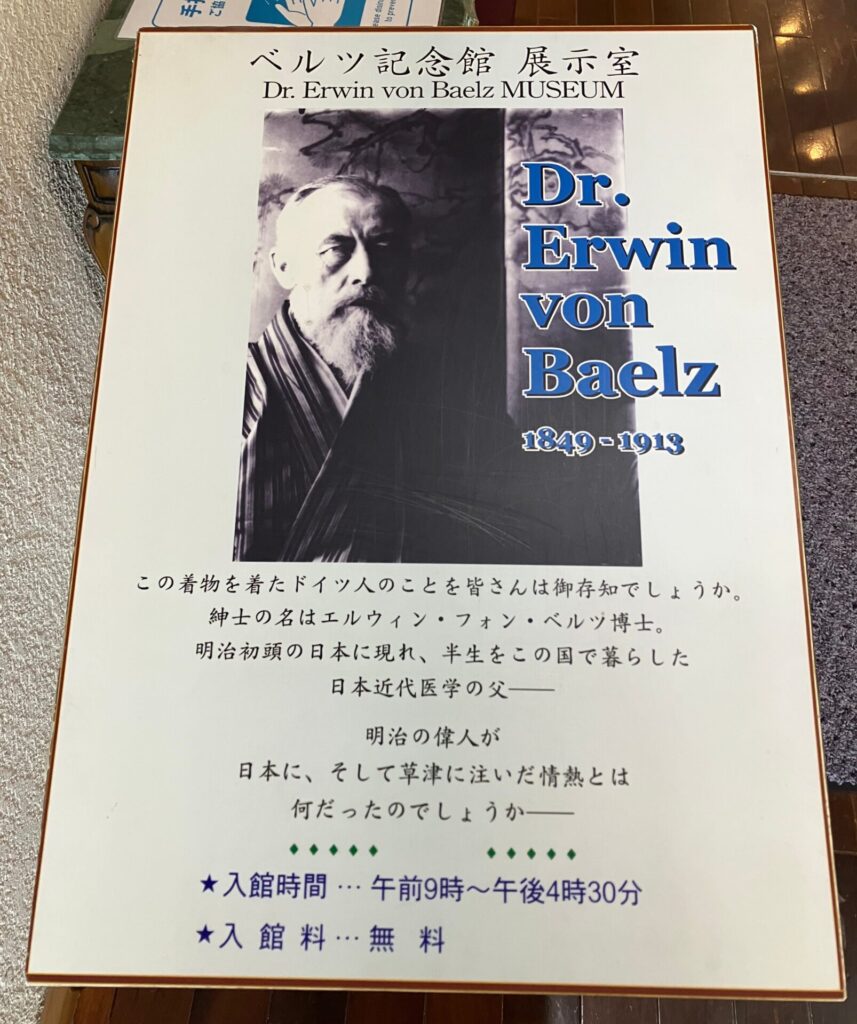

草津温泉を世界に紹介し、草津の恩人として称えられるドイツ人医師、エルウィン・フォン・ベルツ博士を顕彰するために、平成12(2000)年に道の駅の草津運動茶屋公園内に開館したものだそうで、今までベルツについては知らなかったが、とても良い話で勉強になった。

ベルツは明治初期に日本政府がお雇い外国人の一人としてドイツから招いた医師で、東京帝国大学の前身である東京医学校に着任以降、講義だけでなく自ら病理解剖の執刀も行い、27年間に渡り近代西洋医学を教え、合計29年間の滞日中に、日本の医学の進歩に貢献すると共に、草津の素晴らしさを欧米諸国に紹介した人で、草津にはベルツ通りがあるくらいだ。

お雇い外国人といえば、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)を思い出す。出雲大社に行った際に小泉八雲記念館を訪れたが、日本人の奥さん•セツが八雲を支え、同時に八雲もセツを心から愛していたことがよく分かって印象的だった。

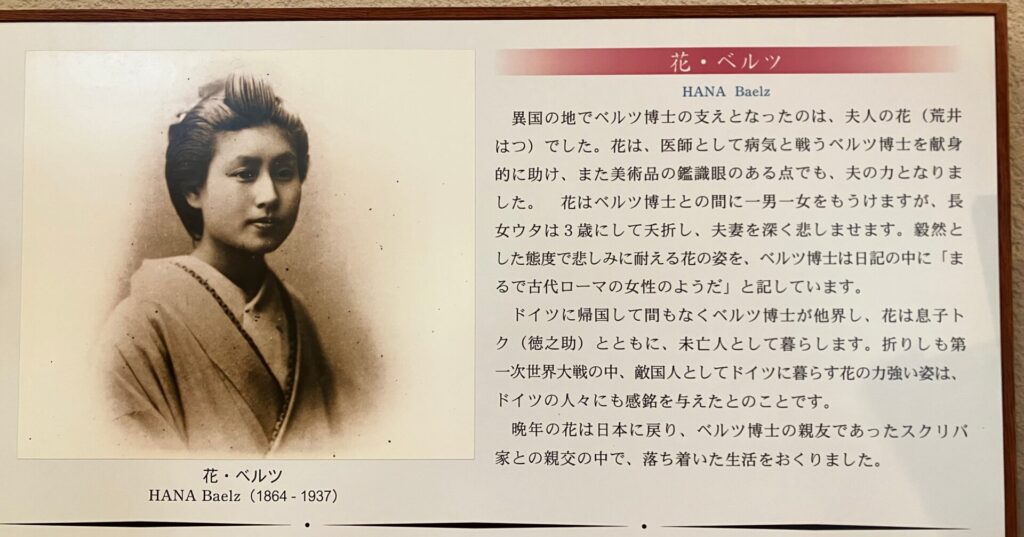

今年の秋のNHKの朝ドラは八雲の奥さんのセツが主人公になるようだが、ベルツと彼の日本人の奥さん•花との関係も同様であったようだ。

花の場合は、ベルツのドイツ帰国時に彼とともにドイツに渡り、ベルツの死後も、ドイツに残ったとのことで、最終的にドイツで永住権を得られなかったので日本に戻り、最後は日本で亡くなったようだが、あの戦争の時代に異国のドイツで日本人女性が暮らしていくのはさぞかし大変な生活であっただろうと思いながら展示を観た。

以下は、↓ 1905年(明治38年)12月18日、ベルツ博士が花夫人と共にドイツに帰国後、ヴュルテンベルク国王に拝謁、宝冠章を賜り、貴族に叙せられた時に、同席していた花夫人が着用していたドレスだそうだ。(花の息子である)トク・ベルツの子供で、(ドイツ)アウグスブルグに在住のグルヒルト・トーマ夫人が寄贈されたものとの説明があった。

ベルツが64歳で亡くなったのは、私がドイツにいた時に暮らしていた街、シュトゥットガルトであったということも分かり、なにか親近感を感じた。

今回、草津に行く前に、同じ群馬県の世界遺産•富岡製糸場を初めて訪れたのだが、ここで働く優秀な工女さんたちが、当時近代国家になろうとしていた日本の柱であった生糸輸出を支えた話を改めて学んで日本の女性は凄いなと誇りに思っていたところだったので、花・ベルツのことも知ることができて良かった。

帰りは少し時間に余裕があったので、草津からクルマで1時間の軽井沢に立ち寄ることにした。星野温泉の隣にあるハルニレテラスというところに初めて行ってお昼を食べたが、すぐ横の小さな川のせせらぎも心地よく気持ちの良い所だった。

お昼は希須林(キスリン)の担々麺を食べた。↓ 濃厚な胡麻の深い甘さがあってとても美味しかった。

その昔、この中華は私の地元近くの東京•阿佐ヶ谷にあり(さらに昔の、もともとは、私が子供の頃に亡父と冬にタナゴ釣りに行った懐かしの地である、埼玉の杉戸町のようだ)、今は本店が表参道駅のすぐそばにあるのだが、場所が良くてとても美味しいのに値段が高すぎず、お気に入りなのだが、軽井沢にも店があるとは知らなかった。

調べたらハルニレテラスのオープンと共にはるか昔の2009年には出来ていたようだ。

実は軽井沢に来るのはこれが2回目なので全く分かっておらず恥ずかしい。

今回も、一度は行かねば、と思っていた美しいところに行けて充実の旅だった。感謝である。

おわり

コメント