2025年1月12日

初日は出雲大社を巡り、今日2日目はまず足立美術館だ。

以前からここの庭園を見に来たかった。

出雲大社のあたりからだとクルマで1時間半くらいかかるところにある。

実は、日本庭園だけでなく、横山大観や北大路魯山人のコレクションもすごい。

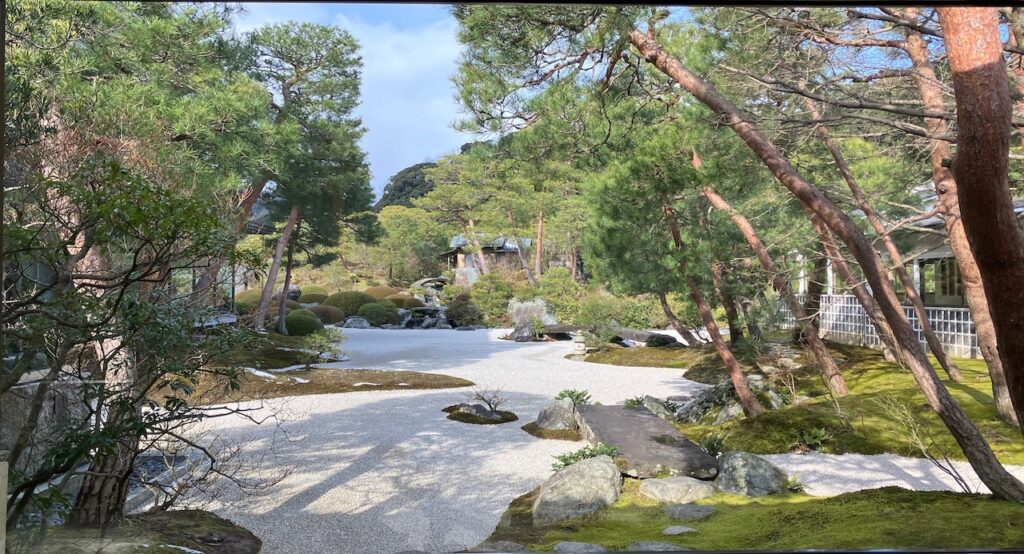

入り口から入ってすぐの「苔庭」↓ にいきなり目を奪われた。

この写真は窓枠一杯に合わせて撮影したものだが、明らかにそうやってみるように計算されて庭が作られている。右側の木々の傾斜が素晴らしい。雪が積もって折れてしまうのではないかと心配になる。

続いて、創設者の足立全康さんの像がある。↓ パンフでは「案内する足立翁」となっている。

「庭園日本一」とあるのは、米国の日本庭園専門誌、ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデンが全国1,000ヶ所以上の庭を対象に実施している「日本庭園ランキング」において、2003年から21年連続連続して日本一に選ばれている、ことを指している。

たしかにため息が出るような素晴らしい庭だ。

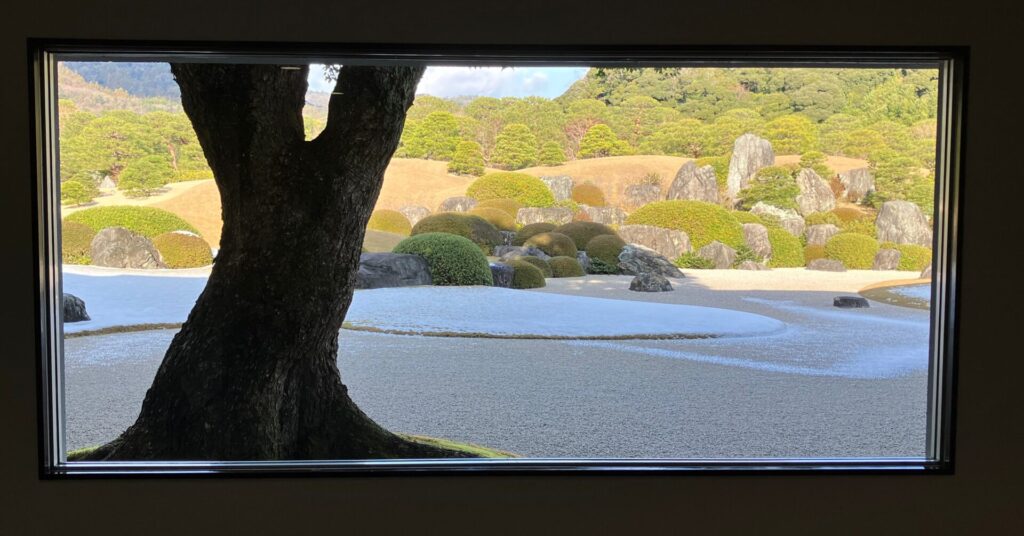

「枯山水庭」↓ ちょうど残雪の白がアクセントになって、青空に映えて美しかった。

この「枯山水庭」は、足立美術館の主庭とのことで、途中のロビーからこのように眺められる。↓

「生の額絵」。↓ 窓枠が額縁になり、この眺めが計算されて作られている自然の絵画。額縁があることで景色がより引き立っている。

同じ額絵を左から斜めに観てみた。↓

ちょっと見えにくいが右側の小山の斜面に「亀鶴の滝」がある。

昭和53年に開館8周年を記念して開爆した高さ15メートルの人口の滝。

横山大観の「那智乃瀧」をイメージして作られたようだ。

途中の坪庭も見事だった。↓ ちょうど日が差していて綺麗だった。

「池庭」。↓

美しい錦鯉が優雅に泳いでいるのを見ると、心が和み、ずっと眺めていたくなる。

冬の日本庭園の枯れた雰囲気の中に錦鯉の彩があるのが美しいなと思った。

池庭の後ろにこんなスペースがある。↓

左側の生の衝立。↓

右側の生の額絵。↓

さらにその横には、こんな案内がある。↓

生の掛軸。↓

「戦前の大金持ち」出口治明 編 には、創設者の足立全康さんについても書かれているが、生の掛軸について以下のような記載がある。

彼が「床の間に穴を開ける」というアイディアを提案すると、職員全員が反対、しかも大工にも、とても出来ない相談、と断られたが、彼は「それじゃ、ワシがひとりでやる」、アッと驚くみんなを尻目に、大きなカナヅチでドンドンと壁をぶち抜いてしまった。

こうして足立美術館の名物のひとつが出来たというのはびっくりだが、床の間で季節に応じて変化する自然の掛軸を楽しめるというのは、たしかに極めつけの贅沢のように思う。

さて順路の最後は「白砂青松庭」。↓

横山大観の名作「白砂青松」のもつ雰囲気を日本庭園で表現すべく、創設者の足立全康氏さんが作庭したもの、右側は黒松(男松)を使った力強い庭、左側は対象的に赤松(女松)を使った優しい雰囲気で作られているとのこと。

私はここからの眺めが一番好きだった。

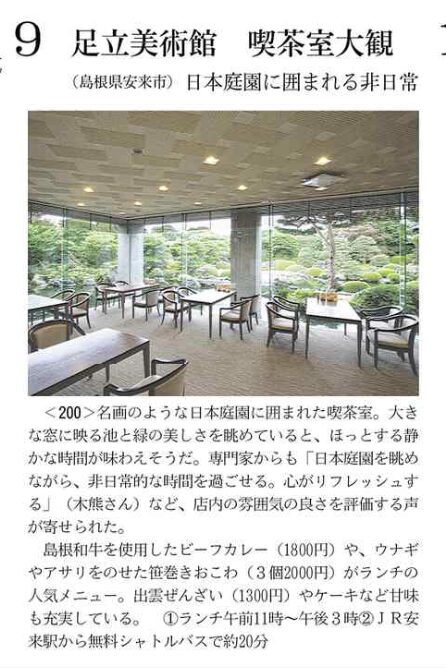

昼食は喫茶室「大観」にて。

日本庭園に面してガラス張りになっており景色を楽しみながらゆっくりできた。↓

追記だが、この喫茶室「大観」は、2025年9月20日の日経プラス1の「お食事目当てに美術館へ」という特集で第9位として紹介されていた。↓

今朝は一瞬吹雪いたし、予報では雪になるかもという感じだったのだが、天気に恵まれ、見事な青空に庭が映えて、50,000坪の庭園のこの景色をこの目で見れて大満足であった。

「庭園もまた一幅の絵画である」という、足立全康さんの言葉はまさに至言と思う。

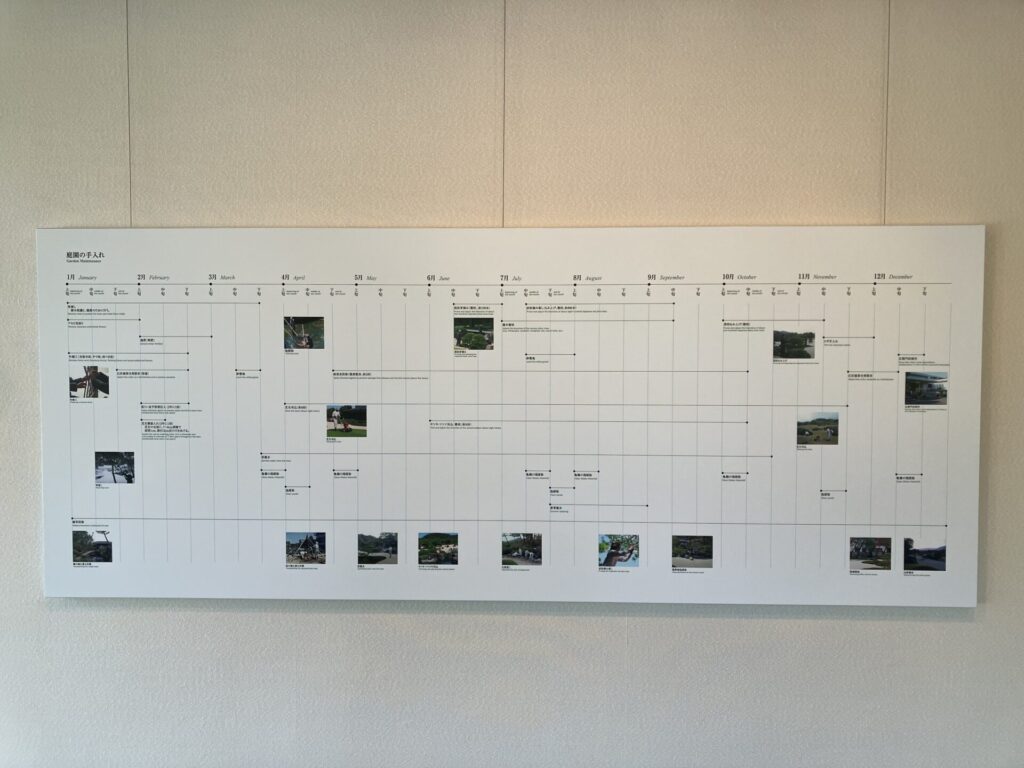

どうやってこの庭を維持管理しているかについてのビデオが館内で上映されていたが、毎朝の掃除は職員全員総出で実施、落葉の時期の落ち葉の掃除や、夏の芝生や苔の水やり管理、雪が降れば枝から雪を払い、、、、と、想像通り大変な手間暇がかかっていることが分かった。

庭園の手入れの年間カレンダーが掲示されていた。↓

足立全康さんとはどういう人なのか。館内にある年表で足跡を追ってみた。

小学校を卒業してからすぐに働き始め、真面目である上に商売のセンスもあったようだが、途中失敗もして苦労されてきたようで、大きな儲けを上げて資産を築いたのは、戦後の大阪での不動産投資だったようだ。

48歳の時に横山大観の「蓬莱山」を観て感動、50歳で大観の絵「杜鵑」を初めて購入、59歳頃から、不動産投資で「打つ手打つ手が大当たり」して、美術品収集にも力を入れるようになったとのこと。

そして69歳の時に足立美術館設立に着手、71歳で開館、しかし、73歳の頃から、10年以上も入館者数が伸びず思い悩んだらしいが、迷わず前進、79歳の時に「門外不出の幻のコレクションといわれた北沢コレクションである大観の「紅葉」(中略)などを含む十数点が売りに出され、一年半かかって購入する。名実ともに大観美術館と称される」ようになったようだ。

この北沢コレクションの購入については、足立美術館の公式HPにも以下の記載がある。

+++++++++++++++++++++++++++

足立全康の収集への情熱は定評のあるところですが、中でも一番思い出深い出来事といえば、1979年(昭和54)に北沢コレクションの「紅葉(こうよう)」「雨霽る(あめはる)」「海潮四題・夏」をはじめとする大観の作品群を一括購入したことでしょう。

1978年(昭和53)に名古屋の横山大観展で見た「紅葉」(六曲一双屏風)に言葉も出ないほどの感動を受け、何が何でも手に入れるのだと八方手を尽くしたところ、門外不出の「幻のコレクション」といわれた北沢コレクションの一部とわかりました。

当時、管財人の手元にあり、その中には大観の作品が「紅葉」以外に20点近くもあり、そのほとんどが展覧会出品作だったのです。さらに驚いたことには、長い間、画集から切り抜いて額に入れ毎日飽きもせず眺め続け、夢にまで見た「雨霽る」が含まれていたのです。苦労の末、2年がかりで全ての大観の話がまとまりかけたところ、購入リストから「雨霽る」と「海潮四題・夏」をはずしてくれと言われました。これは黙ってはおれないと「一目惚れの女性に2年も通い続けて枕金も決め、さあ床入りという時に、枕をかかぇて逃げられるようなもんだ。そりゃあんまりじゃないですか」と管財委員会の前で一席ぶち、泣き落とすようにして最後は当館に決めてもらったといいます。

++++++++++++++++++++++++++

その後、85歳の時に大観特別展示館が完成、87歳の時に現天皇陛下をお迎えする、91歳で永眠、年間入館者数50万人突破。

すごい馬力だ。

そのおかげで今、我々はこうやって公開されている美しい庭園と絵画を楽しむことが出来る。

「戦前の大金持ち」出口治明 編では、「ひたすら正面玄関から」突破される方と評されており、足立さんが、長らく行方不明になっていた大観の「南溟(なんめい)の夜」という絵が、ある社長の手元にあることを知り、譲ってもらうために以下のように説得したというのはその一例の由。

+++++++++++++++++++++++++

「気い悪うせんで聞いてもらいたいんやが、あんたさんが持っている「南溟の夜」は個人で持つ絵やない。あれは、相次ぐ玉砕の悲報に、大観が南方の皇軍将兵に想いを馳せながら描いた鎮魂の絵です。そこに描かれている精神からいって、美術館が所有すべきものや思いますねん」

+++++++++++++++++++++++++

「雨霽る(あめはる)」は今回展示されていたので観ることが出来た。たしかに素晴らしい絵だった。足立さんが画集からの切り抜きを毎日眺めてきた気持ちが分かる。

今回観れなかったが、ぜひ観たいのが「紅葉(こうよう)」だ。

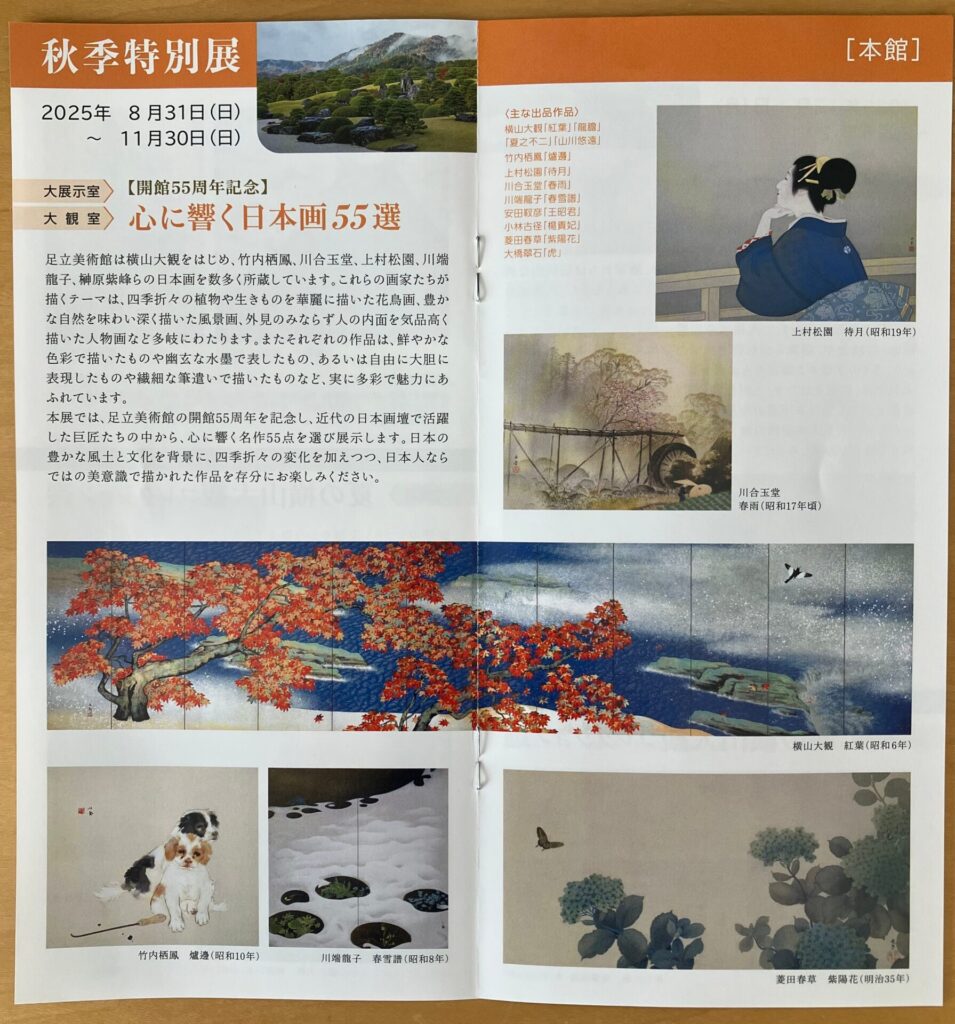

以下の通り、今年も秋に展示されるようだ。同時に、今回観れず残念だった上村松園の「待月」も展示されるようだ。↓

最後に魯山人館にも寄った。↓ 2020年にオープンしたとのこと。

魯山人については、足立全康さんの時代にはコレクションがまだそんなに多くなかったが、現在の館長の孫の足立隆則さんが全康さんの遺志を継ぎ、コレクションを増やして現在に至っていると書いてあった。

魯山人は陶芸家であり、美食家でもあるが、今回一番良かったのは、彼の絵というか、イラストだ。パッと観た瞬間に惹きつけられてしまう魅力があった。アートはなんでも出来る人なんだなと感心した。

駐車場に戻ってあらためて周囲を見渡すと、失礼ながらアクセスは良いとは言えない。JR安来駅から無料シャトルバスで20分とのことだが、ここはまさに足立全康さんの生家があった場所とのこと。小作農家に生まれた足立少年が雪道を素足にわらじで歩いていたところということになる。

そこに郷土への恩返しと島根県の文化発展の一助になればという思いで、この美術館を作り、人を呼ぼうとした壮大な計画とそれをやり遂げた実行力にあらためて敬意を表して、足立美術館を後にした。

クルマに乗り込んで、最後の訪問先、松江の小泉八雲記念館に向かう。

40分くらい走って無事到着。↓

小泉八雲と言えば「怪談」だが、小学生の時に読んだ「耳なし芳一」が特に怖くて記憶に残っている。あとは、なんで八雲なんて名前なんだろう、と疑問に思っていたが、そのまま忘れてしまっていた。

「八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣つくる その八重垣を」

「八雲立つ」は八重の雲が湧き起こる意で、出雲をたたえる枕詞とのことだが、いまさらながらに、彼は日本人に帰化したときに、ここから自分の名前を取ったんだろうな、と思った。

今回勉強になったが、これは、ヤマタノオロチを退治したスサノオノミコトが、妻となったクシナダヒメを伴って、出雲国の須賀という土地に宮を建てた時に詠んだ歌とされ(※)「古事記」の最初に出てくる歌で、日本最古の短歌と言われているそうだ。

※意味は「雲が幾重にも湧く出雲の地で、妻との新居(妻ごみ)によい場所を見つけた。妻のために垣根を幾重にも造ろう」というもの。

もうひとつ、子供の頃に思ったのは、なぜ、小泉八雲の写真は右からの横顔なんだろう、ということ。

記念館で彼の生い立ちを読んで、16歳の時に遊戯中に左目を失明した、ということを知り、だから左目を見せたくなかったんだろうな、と分かった。それだけでなく、両親がいなくなったり、預けられた大叔母さんが破産してしまったりして、赤貧の生活を体験することになり10代のころの生活はどんなに大変だっただろうと心が痛んだ。

しかし、その後日本に来て、セツと出会って結婚できて本当に良かった。

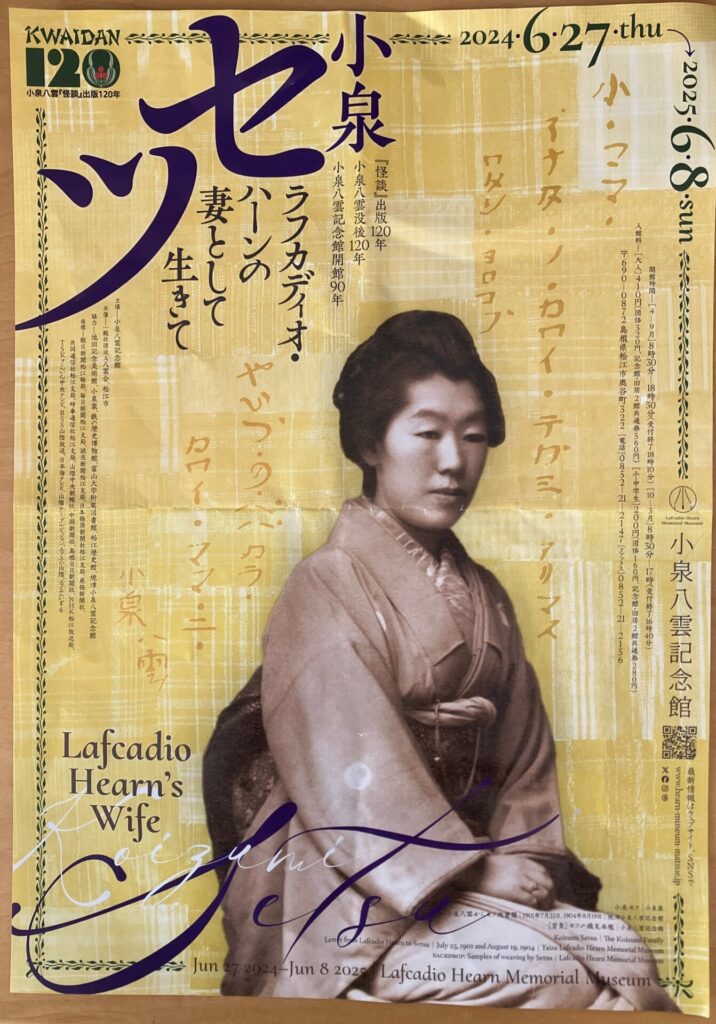

以下のパンフレット↓にも、カタカナの文字が見えるが、八雲がセツに送ったカタカナの手紙を読むと、いかにセツを愛していたかが伝わってきて、思わず微笑んでしまった。

出だしが「小・ママ」となっているのは、英語の「Dear my little mama…」の和訳?なのかなと想像する。

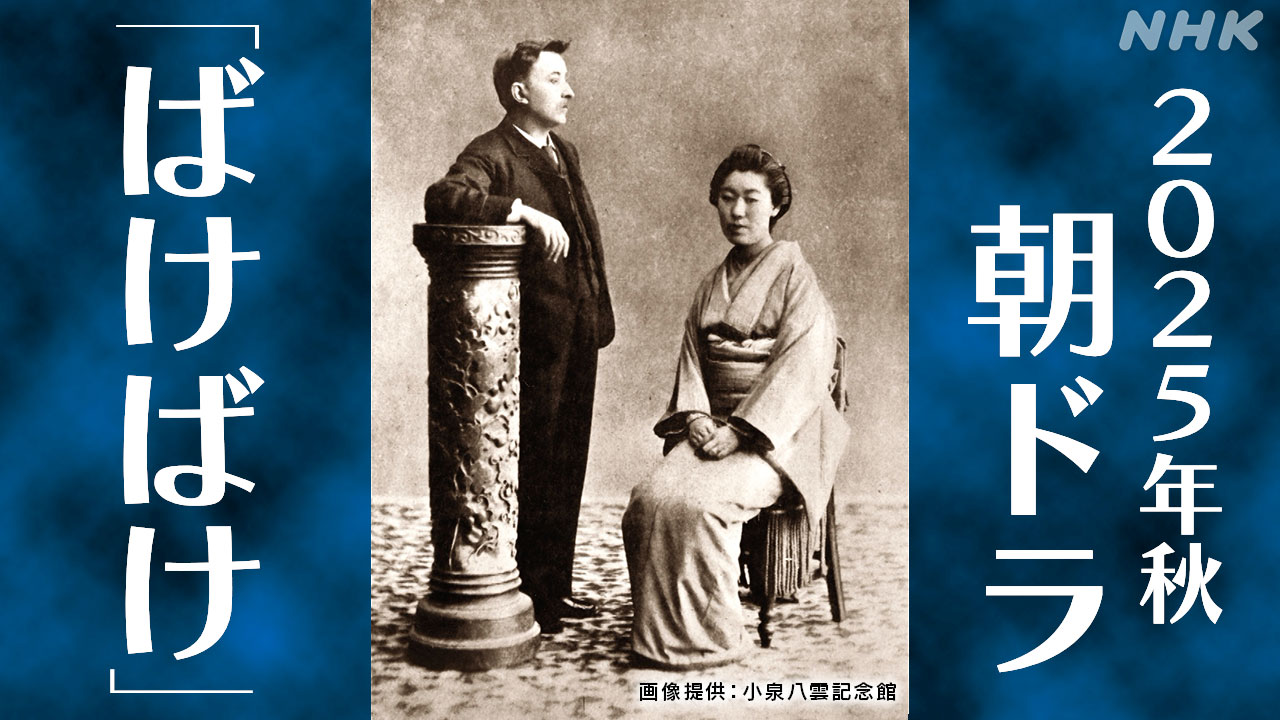

今年の秋のNHKの朝ドラは小泉セツの物語だそうだ。↓

始まると、この記念館も大変な混雑になるのだろうな。

小さな記念館なのだが、ついつい面白くて引き込まれて説明を熱心に読んでしまったので、気がついたら1時間半が経っていた。

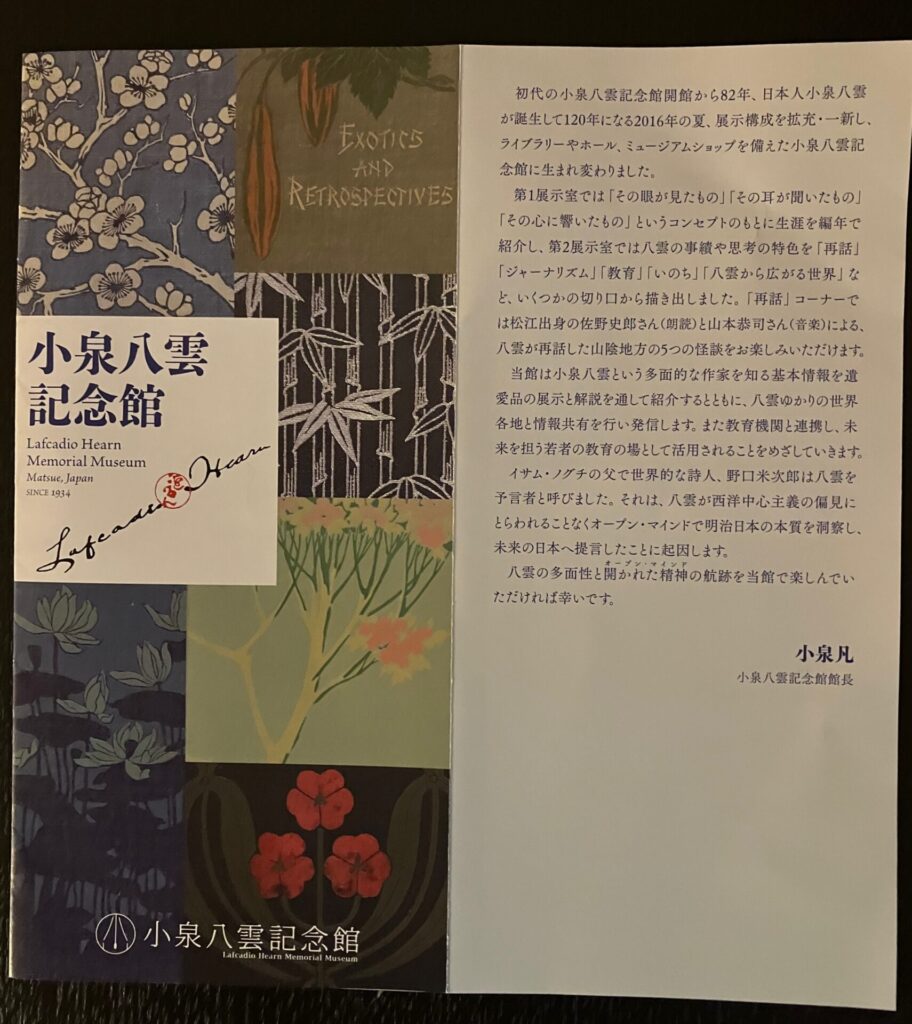

以下のパンフレット↓の左側は、八雲の著作の表紙なのだが、なんとも美しく、またこのセンスは彼が前世で日本人だったのではないかとしか思えない感じだった。

帰りの飛行機に間に合わなくなってしまうので、あわてて隣の旧居に移動。↓

入り口に美しく直立している植物があって↓ 気になったのだが、聞いている時間がなく、あとでネットで調べたら、どうもユリヤナギというらしい。6月頃には紫の綺麗な花を咲かせるみたいだ。

写真では分からないが、昔の窓ガラスは表面に微妙な凹凸の表情があって美しい。

八雲は目が非常に悪かったので、机に顔をすごく近づけて仕事をしたそうで、机の高さに比べて椅子の座面が非常に低い。↓

記念館と旧居の前は風情のある塩見縄手の通りだ。↓

少し散歩したかったが、空港に向かわないと間に合わないので断念。

空港まで30分ちょっとの道をクルマで飛ばして無事帰途についた。

なお、記念館には専用駐車場はないが、歩いてすぐのところに市営城山西駐車場があり、記念館で半額割引してもらえるのでご参考まで。

直前に体調を崩して来れるか心配したが、無事に来れて、天気にも恵まれて、本当に感謝である。

おわり

コメント