2025年1月11日

初めて出雲大社に行った。

やはり日本人として、ここには行く必要があると思っていたが、行けて本当に良かったと感じている。

全国から八百万の神々がここに集結される11月神在月の訪問がベストなのかもしれないが、それは叶わなかったので新年早々のお参りとなった。

天気予報では現地は雪か雨とのことだが、羽田は快晴で富士山が綺麗に見えた↓。

途中の空からの眺めが素晴らしかった。

手前の山々は北岳あたりではと想像するが、美しい富士山の姿のはるか向こうの右側には大島が見えた↓。冬は富士山がクリアに見えるので美しい。

無事、出雲縁結び空港に着き、レンタカーに乗り換え、まずは出雲大社そばの看雲楼へ。

何を食べようか迷ったが、「うず煮」が一番の名物のようなのでいただいた。フグの出汁がまろやかで深みがありとても美味しかった。

さらに最高に美味しかったのがしじみのお吸いもの。

満足な気持ちになって、いざ出雲大社へ。

ついに大国主大神の出雲大社に来ることが出来た。子供の頃に読んだ本にはオオクニヌシノミコトと書かれていた。だいこくさま、とも呼ばれ「えんむすび」(男女の縁のみならずあらゆるむすびつき)の神さまだ。

雪か雨の予報だったのだが快晴だ。青空に黒緑の渋い鳥居が映えて美しい。

鳥居と言えば朱色、というイメージだが、ここは違う。出雲大社で朱色(赤)を見ることはほぼ全くなかった。調べてみたが、何故だかまだ分かっていない。

まずは、二の鳥居(勢溜(せいだまり)の大鳥居)を一礼してくぐる。↓

鳥居の先は下り坂だ。神社仏閣の参道で下り坂は珍しいらしい。

写真を撮るのを忘れてしまったが、参道の途中右側に「祓社」がある。ここでまず自らの穢れを祓い清めてからお参りに向かった。

松の参道が美しい。↓ 松の根を保護するために中央は歩行禁止で両脇を歩くようになっていた。

松の参道を抜けると、ムスビの御神像へ。

これは大国主大神が、自らが作った国(豊葦原の瑞穂国)を天照大御神に譲る(※)一方で、幸魂奇魂(さきみたま くしみたま)』を授けられ「結びの神」になられたという神話の一場面とのこと。

※出雲大社の公式HPの表現は、譲ったのではなく還した(奉還)という言い方になっている。

さらに進んで、四の鳥居(銅鳥居)まで来た。↓

手水舎で手を洗って、ここをくぐっていよいよ拝殿へ。銅製の鳥居としては日本で最も古く重要文化財とのことだ。

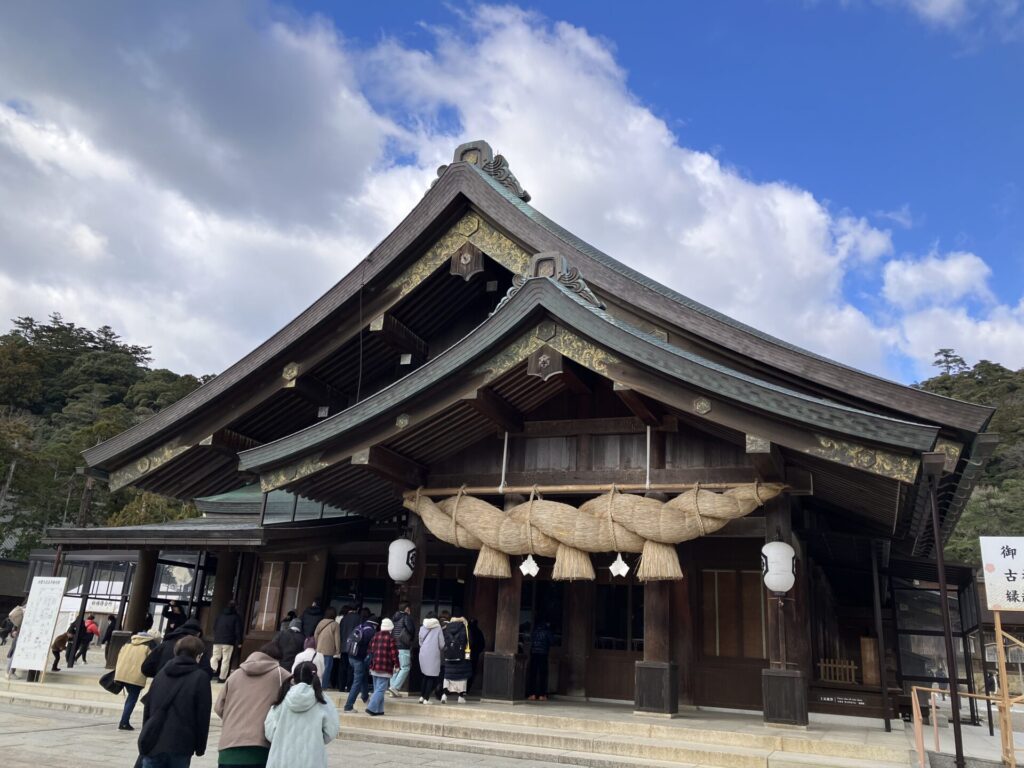

鳥居の奥に見える拝殿。↓

1963年に新築されたもので戦後最大の木造神社建築とのこと。出雲大社の流儀である『二礼四拍手一礼』で拝んだ。ここにもしめ縄(注連縄)があり美しいが、後で参拝する神楽殿の大しめ縄の迫力にはやはり敵わない。

さらに奥に進み、八足門からその奥にある御本殿に向かって拝む↓。

ただ、ここからでは御本殿は陰になっていてほとんど見えないのでちょっと残念。

だが、今回厄除けのご祈祷をお願いしたら、拝殿の中でご祈祷をしていただいた後に、八足門の横から中に入れていただき、御本殿の近くまで行って拝むことが出来た。

ご祈祷も、映画「君の名は」の一節を思い出すような鈴を持った巫女さんによる笛や太鼓に合わせた簡単な舞があったりして、とてもありがたみを感じるもので、御本殿のそばまで行けたし、ご祈祷をお願いしてとても良かった。

いただいたお守りと御神礼↓。お守りは音がするのでチラッと開けて見たら中にはお米が入っていた。大事にカバンに入れて持ち歩いている。

次にお参りしたのは東十九社。↓

反対側には西十九社もあるが、反時計回りに参拝するのが出雲大社の流儀なのでまずここからだ。

旧暦10月11日から17日の間に全国から八百万の神々が集まり、縁結びの神議りが行われるそうだが、この期間中の神々のお宿となる場所が十九社なのだそうだ。十九の扉があり、ご滞在中の7日間は全ての扉が開かれるらしい。その光景を見てみたいものだ。

さらに進むが御本殿の全体は見えない。

大社造りと呼ばれる日本最古の神社建築様式で、国宝に指定されているものなのでもっと良く見てみたいのだが。

さらに進んで、ヤマタノオロチ退治で有名な大国主大神の父神 「素戔嗚尊(スサノオノミコト)」が祀られている素鵞社(そがのやしろ)に到着。↓

ヤマタノオロチの話は子供の頃にドキドキしながら読んでとても印象深かったので感慨深い。

この社も大社造りなので、先ほどの拝殿同様、入り口が正面の右側に偏っている。

この社殿の下には御砂が置いてあり、↓ 稲佐の浜ですくった砂と交換することができるとのこと。

この御砂は、お守りにしたり自宅に撒くことでご加護をいただけるようだ。私がお参りしている時も持参した砂と交換しているご夫婦がいた。

素鵞社の裏にある八雲山、↓ 古来、蛇山と呼ばれてきたとのこと。

素鵞社から振り返ってみると、御本殿を裏から見ることが出来る。↓

ここからが御本殿を一番良く見ることが出来た。

現在の御本殿は延享元年(1744)の造営によるもので高さ24m。

出雲大社の伝えによると、古くは御社殿の高さは32丈(約96メートル)、その後、16丈(約48メートル)もあったと伝えられている由。32丈については、御本殿背後にある八雲山の高さとほぼ同じで、これを指してることも考えられると。48mについては色々な調査から事実であったと考えられているようだ。高さ48mは想像するだけで相当デカい。現在の24mでも十分に大きく感じる。

簡素というか質素な白木造りで、表面に保湿クリームを塗ってあげたいような気分になる。

朱色(赤)は全く使われておらず、あまりに素っ気ないくらいだ。

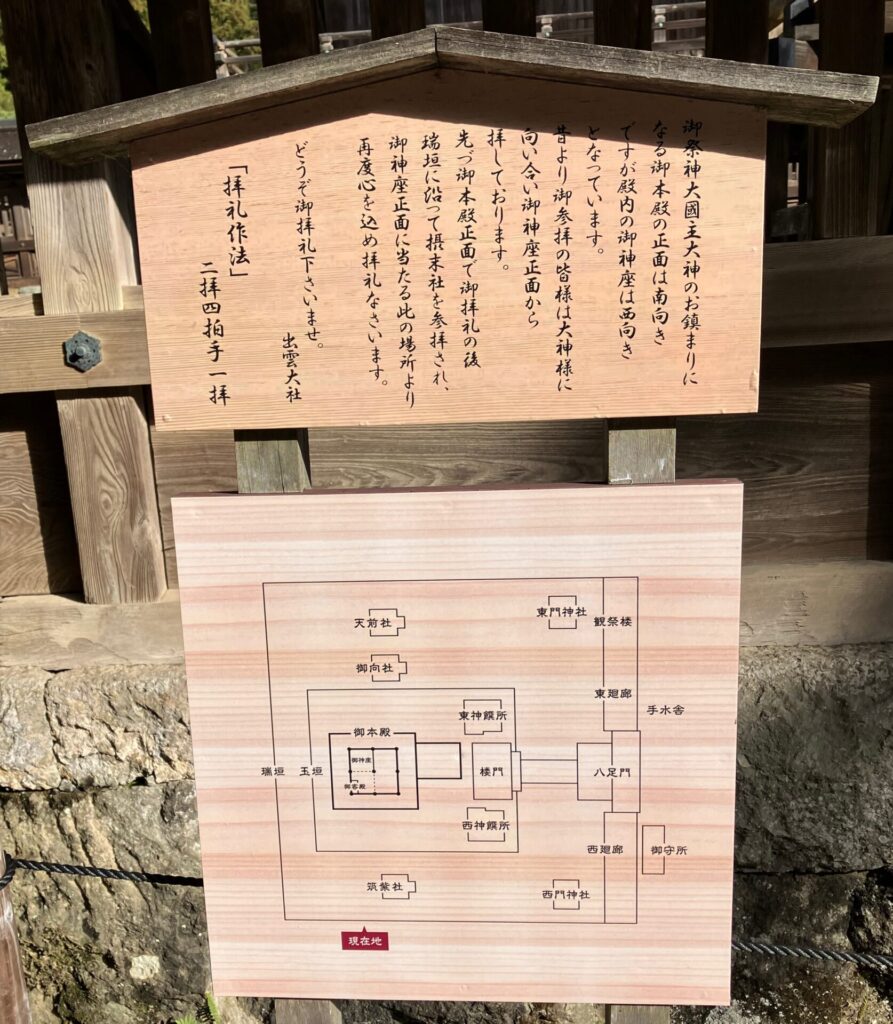

御本殿の裏から右に回って、右十九社の途中に、非常に重要な場所がある。↓

実は御本殿は南向きに建っているが、中にある御神座は西側を向いているので、ここが正面に当たる場所で、ここからだと大国主大神のまさに正面から拝むことができる、ということなのだ。

もちろん気合いを入れて真剣に拝んだ。

みなさん拝んでいる。↓

そして、ついに神楽殿だ。

この大しめ縄をこの目で見たかった。↓ 私にとっては出雲大社と言えばこの大しめ縄だった。

地元の方々がが1年以上かけて制作しているとのことで、日本最大級の大きさを誇り、全長約13.6メートル、重量約5.2トンとのこと。

青空に映える迫力満点の美しい大しめ縄をこの目で見ることが出来て本望だった。

これで計画していた参拝コースは終了である。

帰り道に振り返ったら御本殿が見えた。↓ なんとなく後ろ髪を引かれるような気持ちだ。

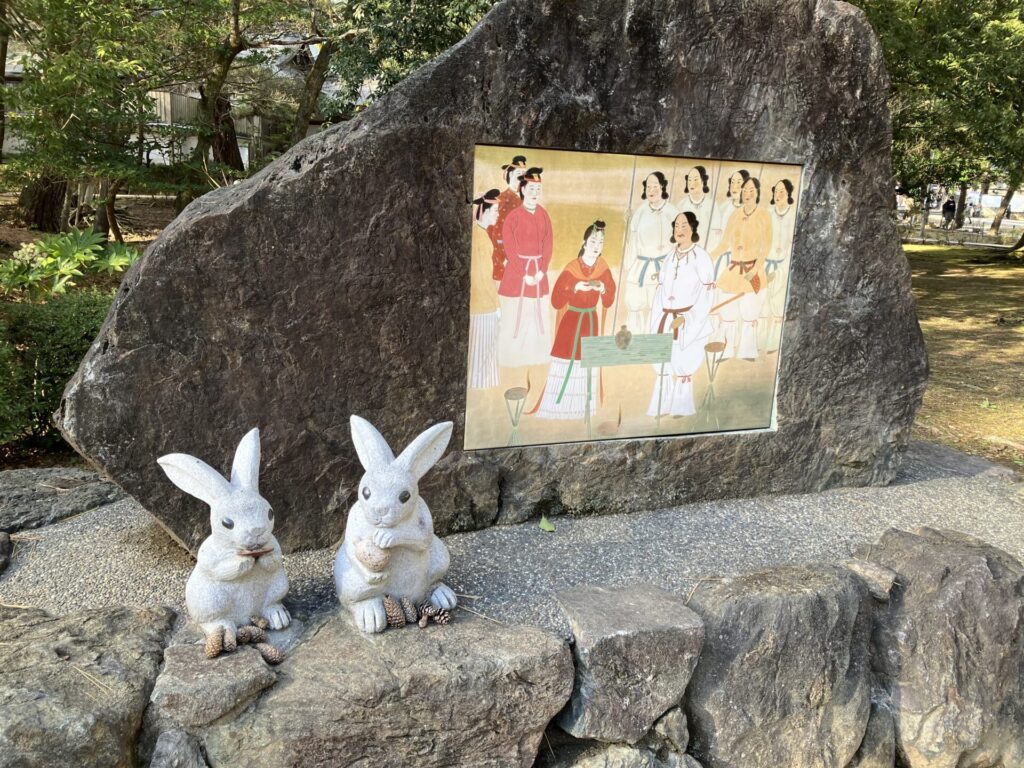

松の参道の横(西側)にある「縁むすびの碑」。↓

大国主大神と須勢理毘売神がお互い支え合って様々な試練を乗り越えながら愛を深め、夫婦の契りの盃を交わされて永遠の御縁を結び、出雲大社に仲睦まじくお鎮まりになられた由縁を語る一文の碑。

いよいよこれで参拝終了になってしまった。因幡の白兎がたくさんいる。

駐車場に行き、クルマに乗って、稲佐の浜に向かった。弁天島に到着。↓

神在月の時は、ここから神々が上がって来られるとのこと。

地元では「べんてんさん」と呼ばれているそうだ。

砂浜は若干赤みを帯びた白い砂だ。↓ 風が強いので紋様が浮いている。

快晴だが、日本海からの強風は刺すように冷たかった。

素晴らしく美しい光景だ。↓

ここからの夕日はとても綺麗だとのことで、このままここで夕日を見たい気持ちもあったのだが、やはり温泉で温まりたいので、クルマで今晩のお宿に向かった。

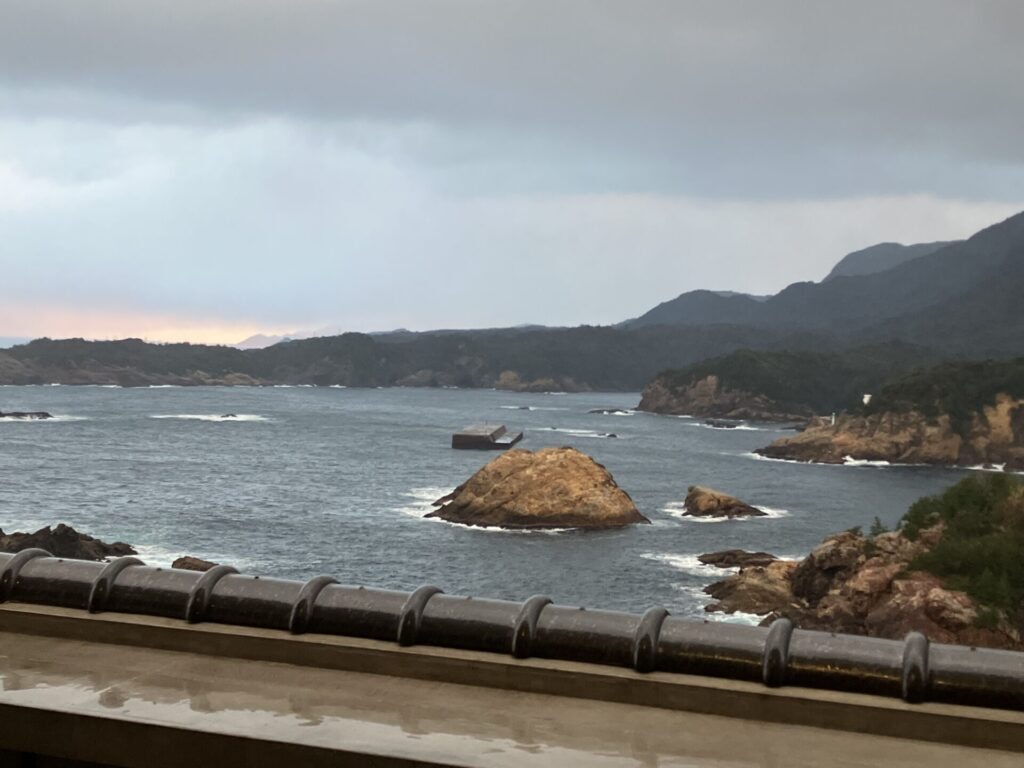

海岸沿いの風景が美しかった。↓

日御碕(ひのみさき)灯台に到着。↓

灯台の手前が今晩のお宿、界出雲。

海側の部屋にした。とても美しい。

玄関の壁には、たたら製鉄の鉄の粒が貼り付けられていて、壁の色とマッチしていてとても魅力的だった。↓ 今回、たたら製鉄の地も訪れたかったのだが。

部屋でまずビールを一杯やってひと息ついたら温泉へ。

塩分濃度の高い「塩化物強塩泉」とのことで、↓ こんなにしょっぱい温泉に入ったのは初めてだった。入浴している最中から足の指先がポカポカしてくる感じで、すごく温まった。

温泉の後は夕食。今夜はカニなので、やはり日本酒だろう。

去年の冬は城崎温泉でカニを堪能したが、出雲のカニ料理も大変美しくかつ美味しかった。

ごちそうさまでした。

冬は日本海側に来てカニをいただくというのがいいなと思った。

さて、夕食後の楽しみは、島根に伝わる伝統芸能「石見神楽」だ。↓

冬は寒いので室内で行われる。↓ ここに椅子が置かれてガラス窓側がステージになる。

この石見神楽のテーマは、大国主大神による天照大御神への「国譲り」の話だ。

あらすじは以下の通り。

昔、大国主命(オオクニヌシノミコト)は出雲の国を治めていた。

天照大神は、栄えていた出雲の国を治めるのは、自分の子孫であるべきだと考え、国を譲るように大国主命に求めた。大国主命は、自分の息子である、建御名方神(タケミナカタノカミ)に譲るかどうかの判断を委ねた。

力持ちの建御名方神は譲ることに同意せず、天上の国である高天原から遣わされた、天照大神の遣いである経津主神(フツヌシノカミ)と、出雲の国をかけて戦いを繰り広げる。

時間は20分程度で、どんな感じかについては上記のリンクを参照いただきたいが、出演者3名はいずれもホテルのスタッフの方々とのことで、あれだけの舞を演じるのはご立派。日本神話の勉強になったし楽しめた。

大国主命の息子の建御名方神は、最後は信州まで追い詰められ降伏したとのことで、現在は諏訪大社に祀られている由。諏訪大社には燕岳登山の帰りに立ち寄ったが当時はこういう神話との関わりを全く分かっていなかった。

なお、上記のあらすじは日本書紀の記載によるものとのことで、神社本庁のHPに記載されているこの戦いのくだりは、登場人物の名前が若干異なる(こちらは古事記の記載によるもののようだ)。

石見神楽を楽しんだ後は、最後にまた温泉に入ってから熟睡💤。

+++++++++++++++++++++++++++++++++

翌朝は、温泉を楽しむためにいそいそと起床。

まだ暗い。やはり西に来ると、日暮れが遅い分だけ夜明けも遅い。

露天風呂は寒風が冷たくて長い間入っていられなかったので内湯中心に楽しんだ後は朝食。↓ これ以外にお鍋もあった。

味噌汁の具はもちろん宍道湖名物のしじみ。

朝食も大変美味しかった。ごちそうさまでした。

戻ってくると、わずかだが日の出の雰囲気。↓

本当はこちらの海向きは素晴らしい日の出が拝めるらしいが、今日は曇っていてダメだった。

この後、景色を眺めていたら雪が降ってきて一瞬吹雪になって驚いた。やはりレンタカーにスタッドレスタイヤを付けておいて良かった。

このままもっとゆっくり滞在していたい気分だが、チェックアウトの時間だ。

界出雲のみなさん、お世話になりました。とても気持ち良く滞在出来ました。

8:30にクルマに乗りこみ2日目の旅に出かけた。

コメント