2025年6月20-22日

前回から続く

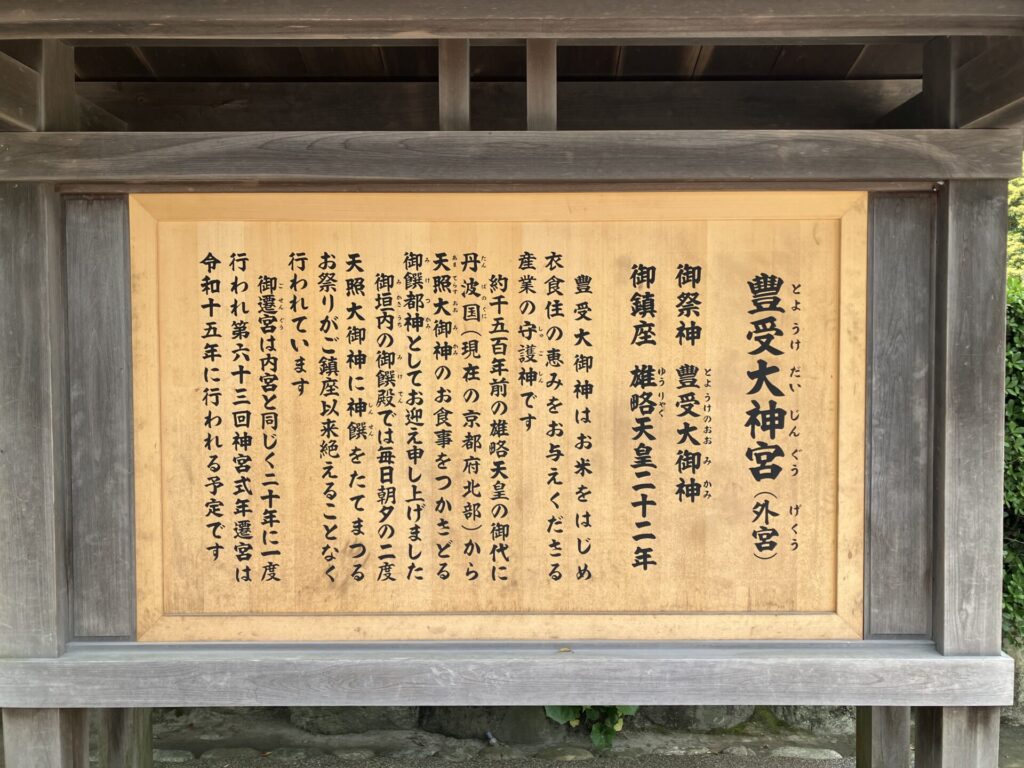

ついに伊勢神宮にお参りにやってきた。まずは外宮からお参りだ。↓

レンタサイクルをこの横に置き、ここからは歩いていく。

伊勢神宮の公式HPの冒頭には以下の説明がある。

『「お伊勢さん」「大神宮さん」と親しく呼ばれる伊勢神宮は、正式には「神宮」といいます。神宮には、皇室の御祖先の神と仰ぎ、私たち国民の大御祖神として崇敬を集める天照大御神をお祀りする皇大神宮(内宮)と、衣食住を始め産業の守り神である豊受大御神をお祀りする豊受大神宮(外宮)を始め、14所の別宮、43所の摂社、24所の末社、42所の所管社があります。これら125の宮社全てをふくめて神宮といいます。』

外宮は、正式には、豊受大神宮という。ちょっと緊張しながら鳥居をくぐった。↓

少し進むと、次の式年遷宮のための御敷地(みしきち)があった。↓

20年に一度なので次は令和15年(2033年)である。

まず、正宮からお参りした。↓

天照⼤御神のお⾷事を司る神「豊受⼤御神」をお祀りするのが正宮だ。

正宮では、個人のお願いごとをしてはいけない、日々、自分たちが無事に暮らせていることに対する感謝の気持ちを表す場であり、個人のお願いごとは荒祭宮などで行うのが習わし、というようにネットに書かれていたので、そのようにしたのだが、伊勢神宮の公式HPの中には以下のように説明されている。

「正宮は公の祈願をお祭りという形で行う場所ですので、感謝の気持ちを天照大御神に伝えるのが古くからの風習です。ですが、決して個人的なことを祈ってはいけないところではありません。個人的なお願いごとは荒祭宮と多賀宮でする、というような地元の風習としての信仰もありますが、どの宮社でもまず感謝をし、次にお願いごとをすれば良いかと思われます。きちんとお願いごとをしたい場合は、神楽殿でご祈祷をあげると良いでしょう。」

そうかまず感謝をして、それからお願い事をすれば良いのか。

事前に公式HPできちんと正しい学習をしておけば良かったと反省した。

三ツ石のところから正宮を臨む。木が大きくて立派だ。↓

出雲大社もそうだったが、伊勢神宮も非常に簡素で、かえってそういうところに畏怖と尊敬の気持ちを感じる。

お参りを終えて外に出ようとしたら、すごい大木があった。↓

一体、樹齢何年なのだろう。歴史と重みを感じる。

家に戻ってきて伊勢神宮の公式HPを改めて調べたら、以下の説明があった。

これは、「外宮の清盛楠です。平清盛が枝を伐らせたという伝承があります。樹齢は約400年から900年と思われます。以前、台風で倒れた内宮の杉の木がありました。年輪から樹齢を調査すると、約800年でした。また、外宮にある清盛楠は、その言い伝えから遡ると900年近くになります。」

またまた予習不足であったが、復習できて良かった。

外宮にお参りした後は、いよいよ内宮だ。

自転車で内宮に移動する途中に、早めの昼食を取ることにした。

もちろん「伊勢うどん」を食べたい。

観光三重のHPを調べたら最初に出てきた「ちとせ」に行くことにした。

「創業大正6年、伊勢うどんという名前の命名のきっかけになったお店「ちとせ」。

伊勢に公演に来ていた永六輔さんがこのお店でうどんを食べ、あまりの美味しさからラジオなどで「伊勢にはこんなうまいうどんがある」と伊勢のうどんについて話したことがきっかけで「伊勢うどん」と名前が付いたといわれています。このお店のうどんがなかったら伊勢うどんという名前で全国に広がらなかったかもしれません。」との説明があった。

永六輔だけでなく、孤独のグルメの井之頭五郎も訪れたようで、店の中にはポスターが貼ってあった。

特徴は秘伝のタレとのことで、真っ黒に近い。↓

関東うどんの濃い黒いつゆに慣れている私ですら、ちょっと驚く感じだったが、実際は、甘みをともなったうまみがあり、黒々しているのにあっさりとしていて、そのギャップが不思議で、シンプルでとても美味しかった。ごちそうさまでした。

内宮についた。↓

ここから先、橋を渡ると、いよいよ本丸の神域だ。↓

橋を渡ったら神域なので写真を撮ってはいけないと思っていたので、写真はない。

しかし、内宮の正宮の前にきたら、ここから先は写真撮影禁止と書いてあり、今までは写真を撮っても良かったのか、写真を撮っておけば良かった、と残念だった。↓

でも、いよいよここから先はダメだ。

正宮でお参りした後は、綺麗な景色を撮影した。↓

深い森の中を歩いている気分で、本当に気持ちが良い。できれば早朝に来たかったところだが、やむなし。東京にも明治神宮があり、周辺は素晴らしい緑があることを思い出し、帰ったら久しぶりに一度行ってみようかなと思った。

無事、お参りを終えた。

なんだか普通のお参りより緊張していた気がする。おまけに結構歩いたのでひと休みしたい。

となれば、伊勢名物の赤福しかなかろう。↓

ちょっと列が出来ていたので、暑い中を並ぶのもどうかなと迷っていたら、意外にどんどん列が短くなるので、これなら、と並んだ。中に入って、列がどんどん短くなるわけが分かった。

こんな感じで、みんな畳に座っているので、混んできても譲り合ってなんとか座れるのだ。

感心して眺めていたら、赤福餅に冷たいお茶がついたものが運ばれてきた。↓

歩いて疲れた身体にあんこの甘さが染み入るようだ。

お茶とのコンビネーションが絶妙である。

今まで、赤福を何回か食べたことがあるが、正直なところ、特別美味しいと思わなかったのだが、ここで食べた赤福は本当に美味しかった。

片側は川に面していて、食べ終わった人たちは一方通行でこちらから出ていくようになっていて、導線も素晴らしく、風も抜けるので涼しくて心地よい。↓

江戸時代のお伊勢参りの人たちも、こんな感じで赤福を食べて、お参り後の余韻に浸っていたのだろうか。

その後は、おはらい町通りとおかげ横丁を散策した。↓

家並みがいい雰囲気だったが、土曜日とあって人が多く、おまけに日傘を差していても暑くて、熱中症にならないように早々に引き上げることにした。

伊勢市駅から近鉄に乗って鳥羽駅下車。

迎えのバスに乗って本日のお宿、旅荘・海の蝶に到着。↓

部屋からの眺めが素晴らしい。

ここは温泉宿で、部屋でも絶景を眺めながら露天風呂が楽しめるので嬉しい。↓

早速ビールを一杯飲んで落ち着いてから、まずは大浴場の温泉に出かけた。

昨日泊まった志摩観光ホテルは本当に素晴らしかったが、やはり温泉♨️がある方が、肩の力が抜けて、のんびりくつろげるな、と実感。これが日本人というものなのかなと思った。

温泉を堪能したら夕食だ。↓

海の幸あり、お肉ありでとても美味しかった。元気で美味しいものを食べることが出来て幸せだ。

すっかり夜になってしまった。

今日は久しぶりに自転車に乗って暑い中お伊勢参りをしたので、お腹が一杯になったら眠くなってきたが、寝てしまうのはもったいないので、部屋の露天風呂に入って、夜景を楽しんでから就寝。💤

++++++++++++++++++++++

朝だ。

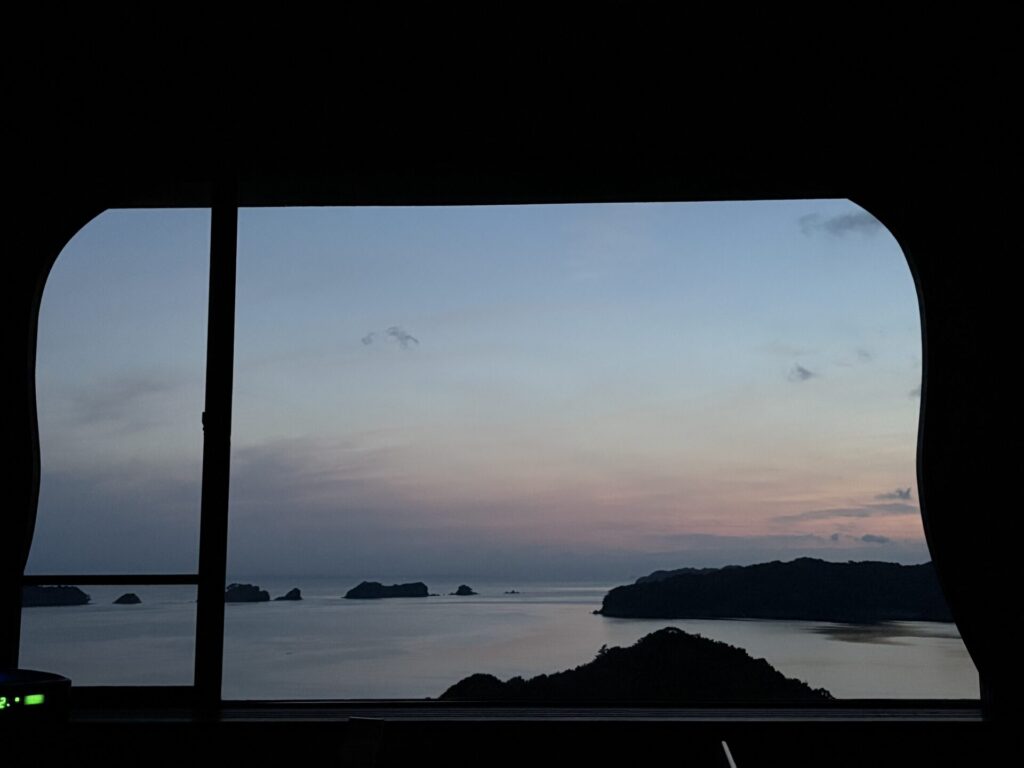

夜明け前にムクムクと起き出し、朝焼けを楽しんだ。

ちょうどいい感じなので、早速、部屋の露天風呂に移動して、風呂に入りながら刻一刻と変化していく朝焼けの風景を眺める。↓

至福のひと時だ。

日が昇って来たので、朝の散歩に出かけることにした。↓

この旅荘の周囲に散歩コースがあり、プライベートビーチにつながっている。静かな波の音を聴きながら朝の光を浴びる砂浜が美しかった。ここはおしんの浜と呼ばれているそうで、その昔大ヒットしたNHKのドラマ「おしん」の撮影が行われたらしい。

散歩を終えて、朝食だ。

いそいそと開始時間に行ったので良い席に座れた。↓

3つだけ、2人掛けのテーブルが海に向かって設置されていて、とても眺めが良い。

美味しい食事がさらに美味しくなる。早起きは三文の徳ということにしておこう。

食後のコーヒーはロビーで。↓

このままのんびり景色を眺めてさらに温泉にでも入ってくつろぎたいところだが、旅の締めにミキモト真珠島に行かねばならないので、名残り惜しいが「海の蝶」とはお別れだ。

ありがとうございました。。

ミキモト真珠島に着いたら、ちょうど海女さんの実演が始まるところだったので早速見学した。↓

みなさん、スッと逆立ちするように潜っていく。私は水泳が得意でないので、人魚のようにあんなに上手く潜れて感心する。

ピューピューと口笛を吹いているような音が聞こえる。何の合図かなと思っていたら、これは潜水時に肺を傷めないようにする呼吸法で磯笛と呼ばれているそうだ。

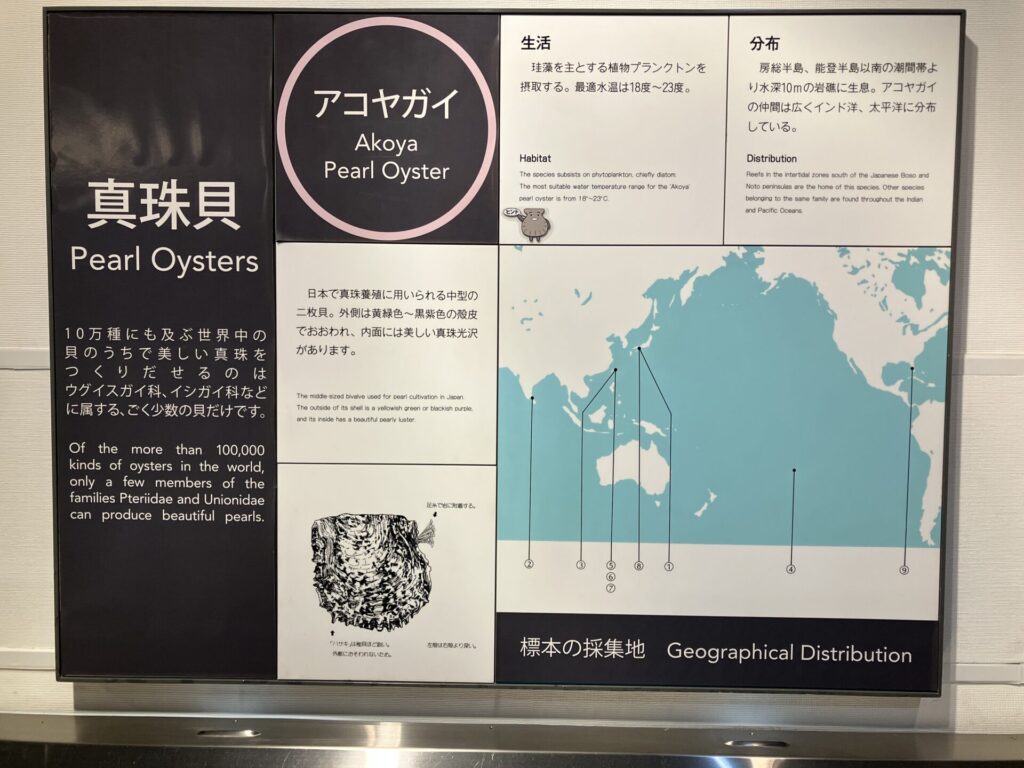

その昔は、海女さんが海底に潜ってアコヤ貝を採取し、核入れした貝を再び海底へ戻し、赤潮の襲来や台風の時には、貝をいち早く安全な場所に移したりしていたとのことである。

いよいよ真珠博物館の中に入る。

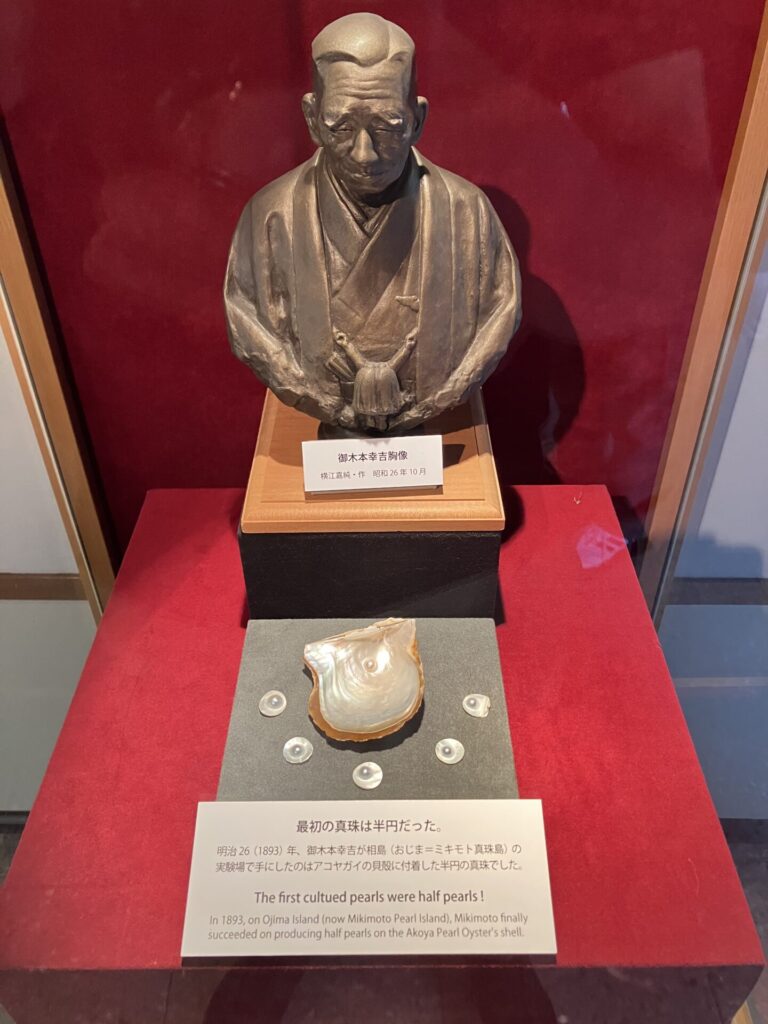

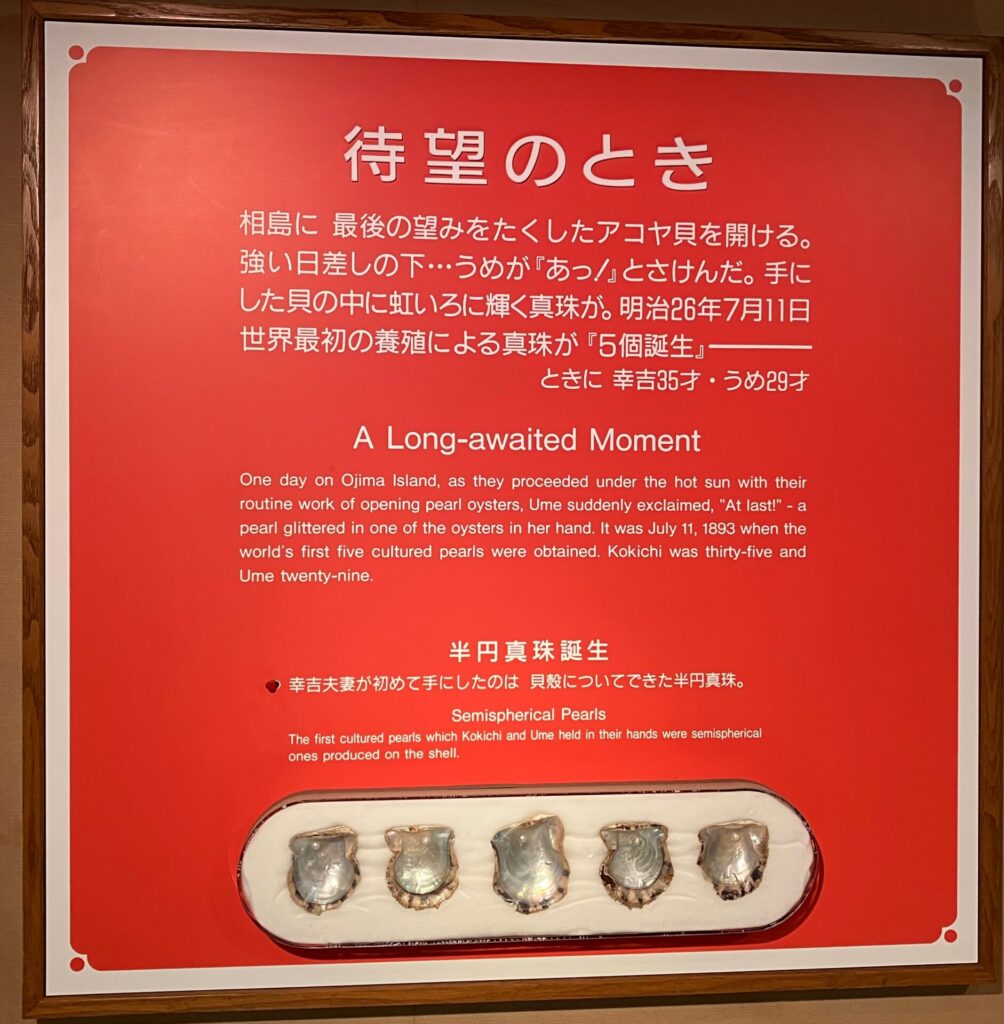

御木本幸吉が最初に手にした養殖真珠は真円ではなく、半円のものだったということを知った。↓

真円真珠のことについてはまた後ほど触れたい。

真珠とは「生きた真珠貝の体内で形成される「球形の貝殻」です」とのことで、以下のような正確な定義が示されていて、貝殻なんだ、と思った。

「真珠」は生きた真珠貝の中で形成される代謝生産物であって、かつその外観し得る部分の主たる構成物質が真珠貝の真珠層と等質であるものをいう。

なおその内部に貝殻質、または貝殻と成分、比重を同じくする物質から作られた核を含む否かは関係しない。(日本真珠振興会「真珠スタンダード」

アコヤガイの稚貝を育てるには、杉の木の葉が良いらしい。↓

「アコヤガイの産卵期にあわせて6月はじめ頃から杉葉のコレクターを海中に投入、8月に取り上げて採集します。」とのこと。「杉葉は凹凸があるため稚貝が外敵から身を守るのに適して」いるのだそうだ。

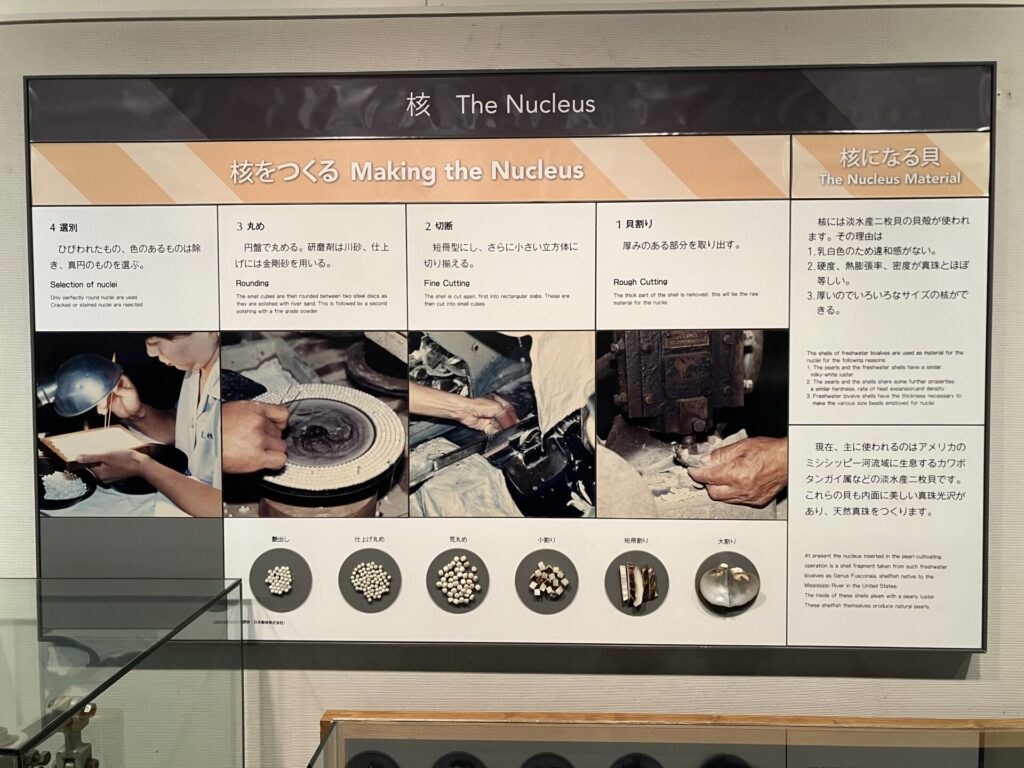

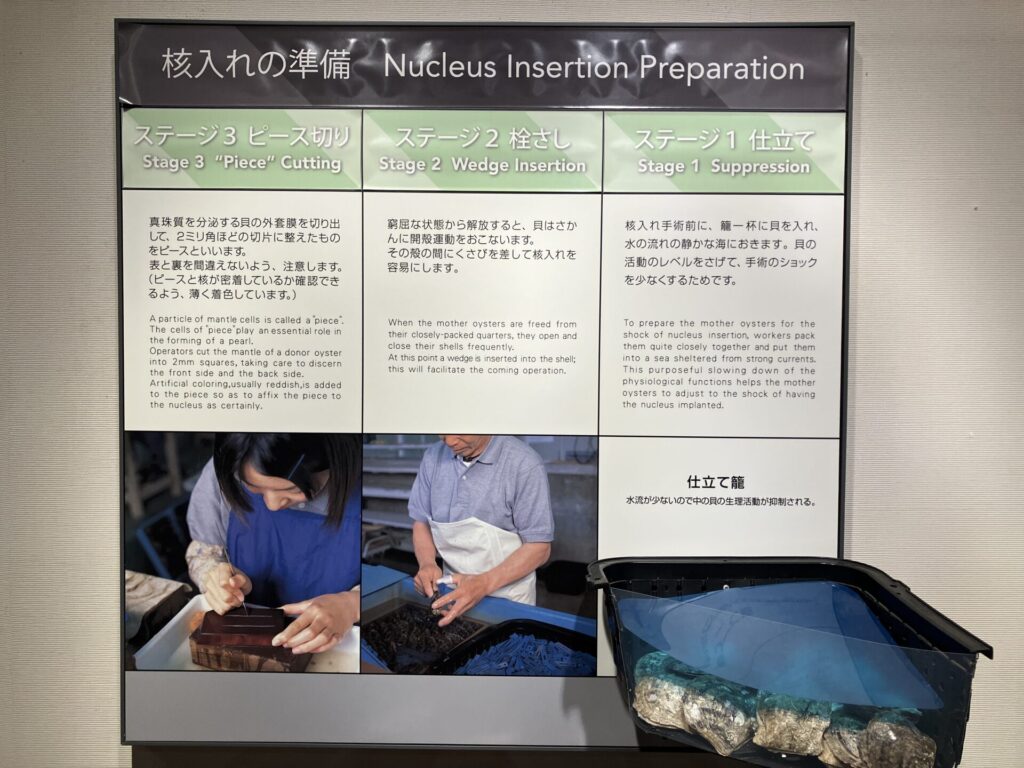

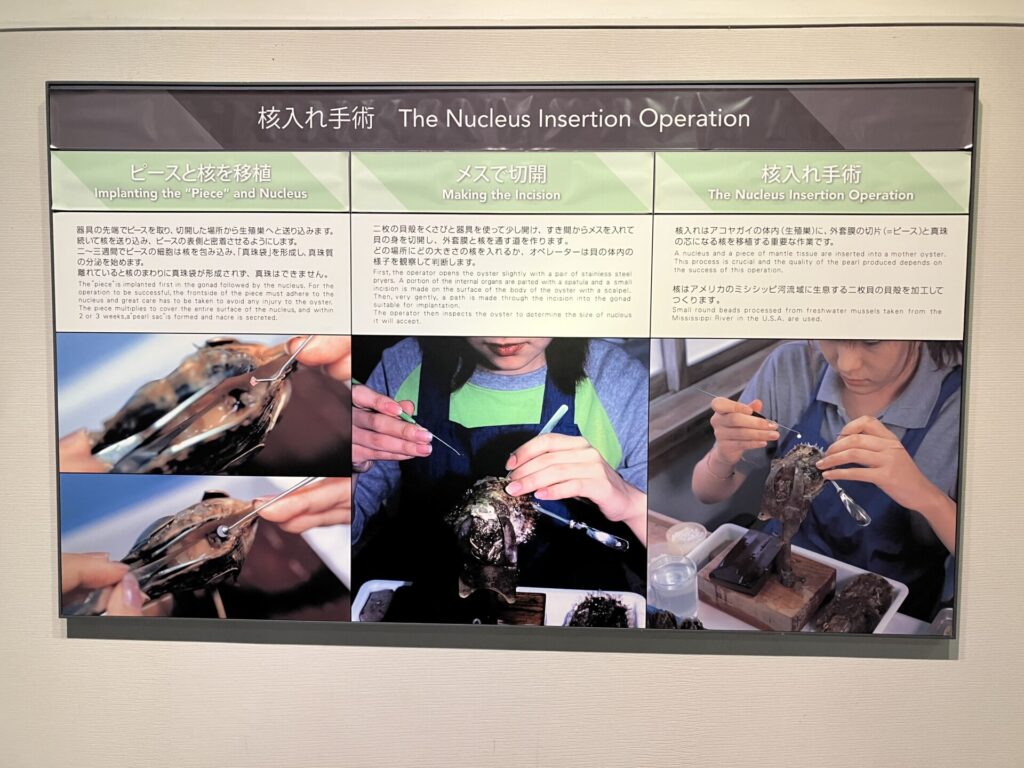

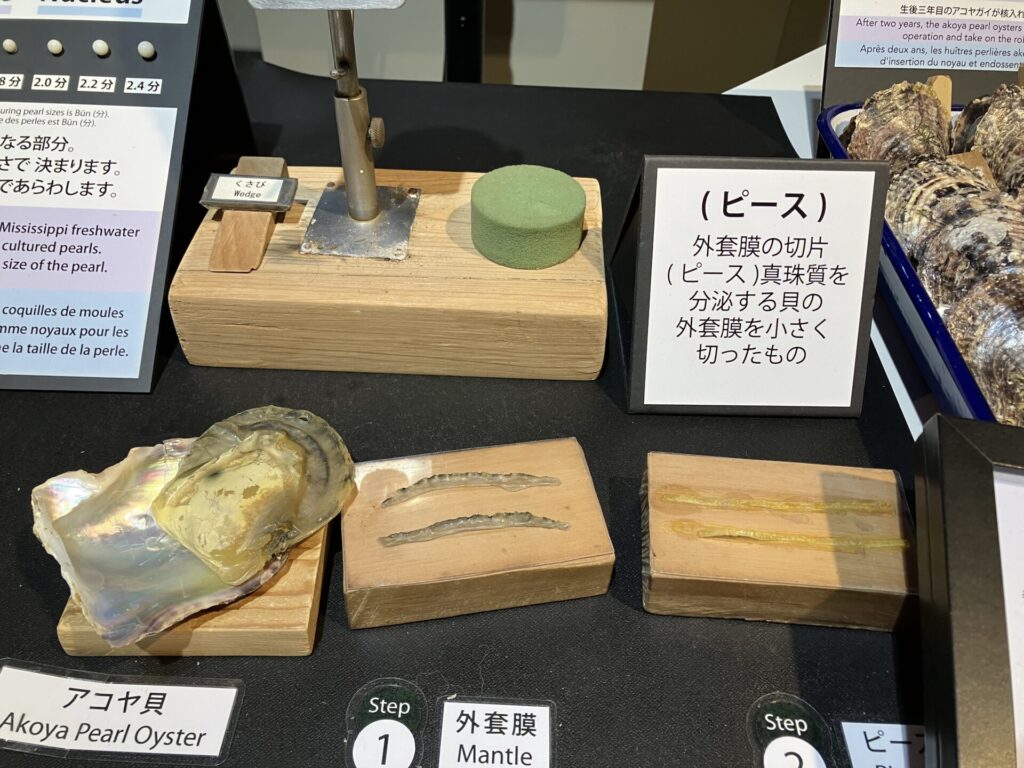

どうやって養殖真珠が出来るのかについて詳細な説明があり、非常に興味深かった。↓

現在は「ピース式」と呼ばれるやり方が主流のようだ。「ピース式」についてはまた後ほど触れたい。

「人の手で外套膜片(ピース)を具の生殖果などの軟体部組織中に移植して、真珠を形成させるのが養殖真珠の原理です。実際の手術ではピースに密着するように、核(貝殻を球状にしたもの)を挿入します。手術後、1週間から3週間で核を包む真珠袋ができ、やがて核の上に真珠質が分泌されて真珠が形成されます。養殖真珠の大きさは、核の大きさと真珠層の厚さによって決まります。」とのこと。

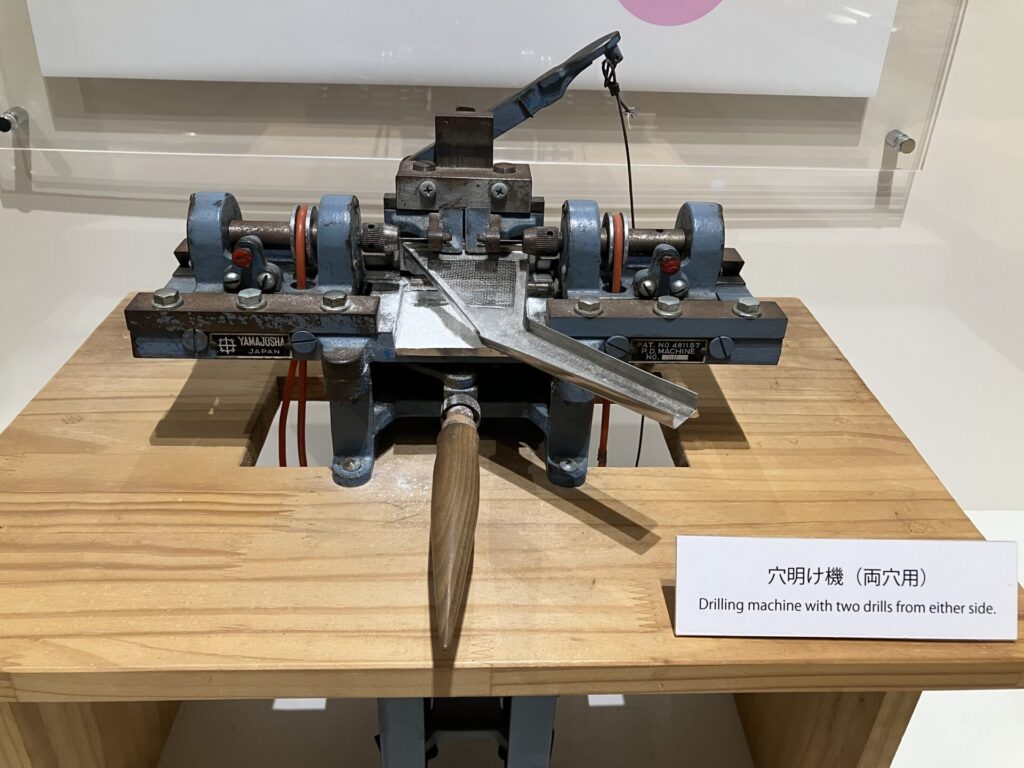

ここからは無事に養殖真珠が出来たあとの話になるが、真珠の穴明け機だ。↓

どうやって穴を開けるのかなと思っていたが、やはりこんな専用機械があるんだな。

「キズやシミのある場所を選んで印を付け、機械にセットします。ネックレス用の真珠は二本のドリルを使い、両側から半分ずつ穴を明けます。」とのこと。

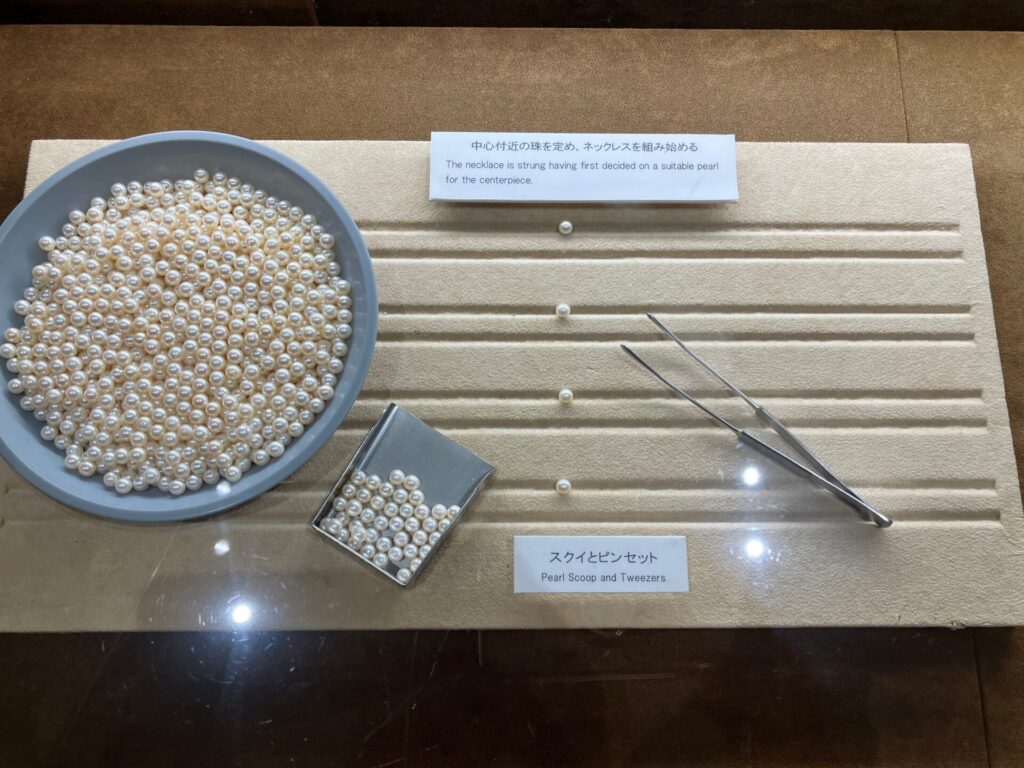

「連組み」↓

「真珠のネックレスにはそれぞれ「連相」と呼ばれる表情があります。ネックレスを組む作業は真珠の揃い方に注意しながら進めます。ふつう5本から10本を同時に組みますが、何度も並べ変えを繰り返し、全体の表情を整えます。」とのこと。

連組みで大切なことは「すべて同じように見えるかもしれませんが、真珠にはそれぞれ異なる個性があります。ネックレス組みの仕事にはそれぞれの個性を見分ける美的センスと能力が求められます。」とのことで、そうだろうな、と思った。

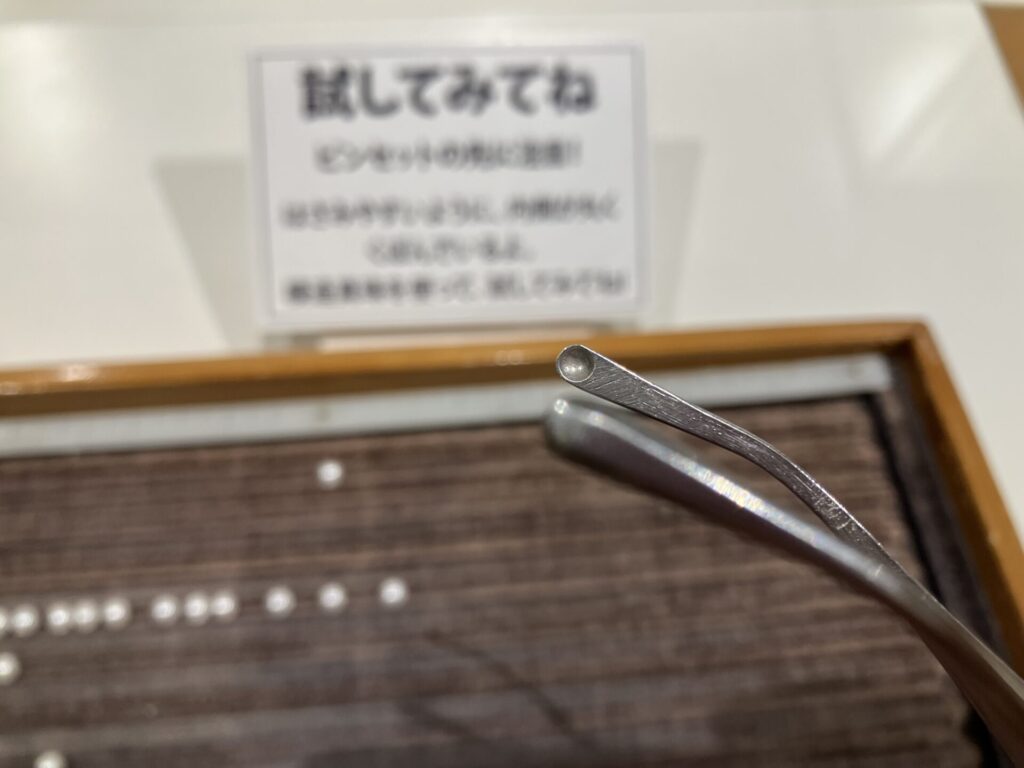

真珠を掴みやすいようにこうなっている。↓

なお「ミキモトのパールネックレスには、使用済ペットボトルを使用した再生ポリエステル繊維100%の糸を使用しています。ネックレスの端をつまんでみて、糸が見えるようだったらゆるんでいる証拠です。定期的な糸の通し替えをおすすめします。」とのことだ。

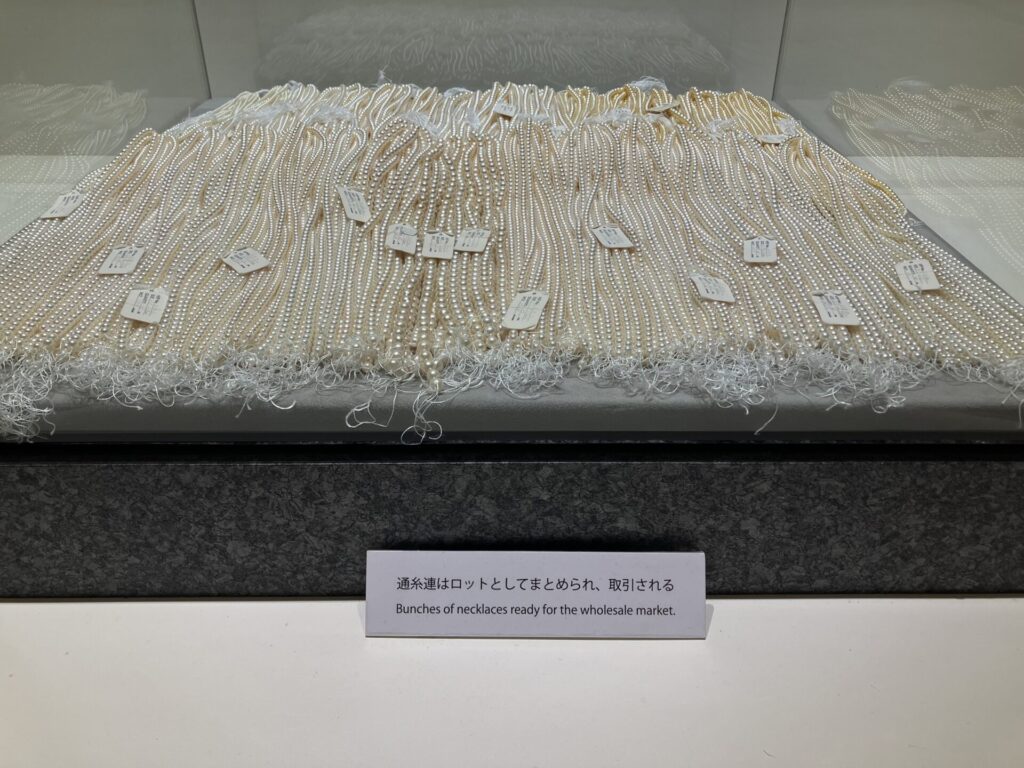

こうやって糸を通された状態でロットとしてまとめられて取引されるのだそうだ。↓

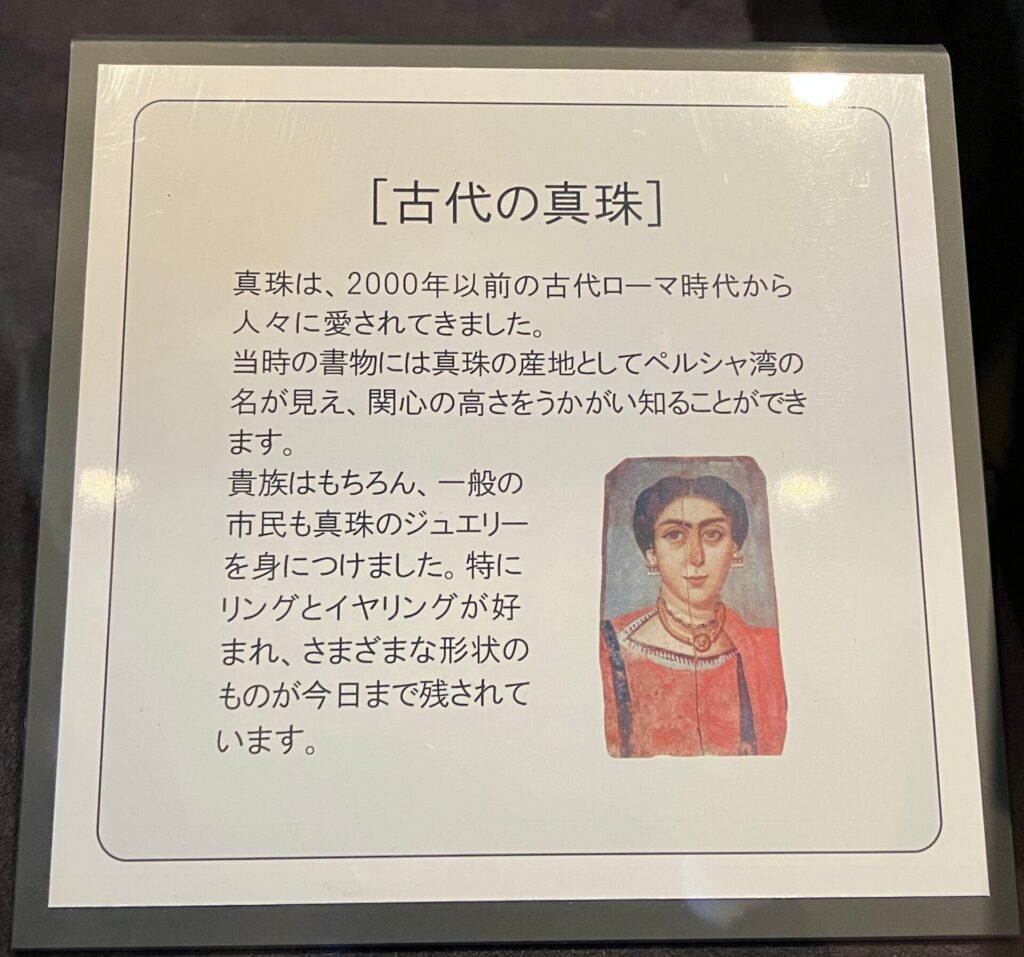

ここからは、歴史的には逆転するが、養殖真珠ができる前の天然真珠の時代の話だ。↓

説明書きには「20世紀が始まった頃、世界の各地で天然真珠の採取が行われていました。ペルシア湾、スリランカのマナール湾、カリフォルニア湾、ヴェネズエラのマルガリータなどの海域とスコットランド、アイルランド、ドイツ、そしてアメリカの河川流域で、真珠を採る人々の姿が見られました。」とあった。

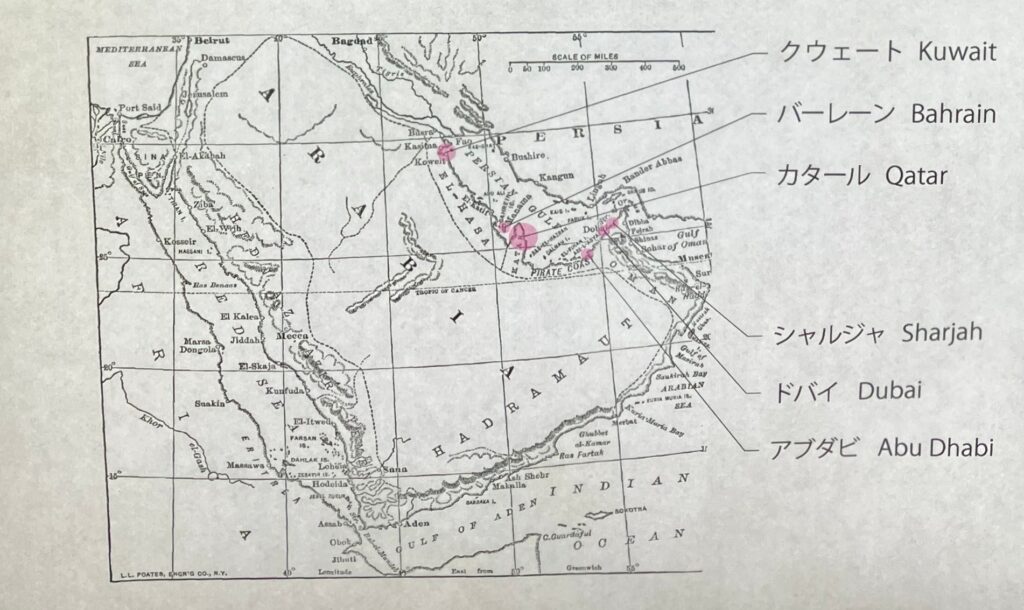

その中でも最大の産地はペルシャ湾だったようだ。

「ペルシア湾には日本のアコヤガイの類縁種(Pinctada radiata)とクロチョウガイが生息していますが、真珠は主に前者から採取されました。真珠貝はペルシア湾のアラビア半島側に多く生息し、採取船の多くはアラブ首長国連邦(シャルジャ、アブダビ、ドバイ)、カタール、バーレーン、クウェートの港から出漁しました。」↓

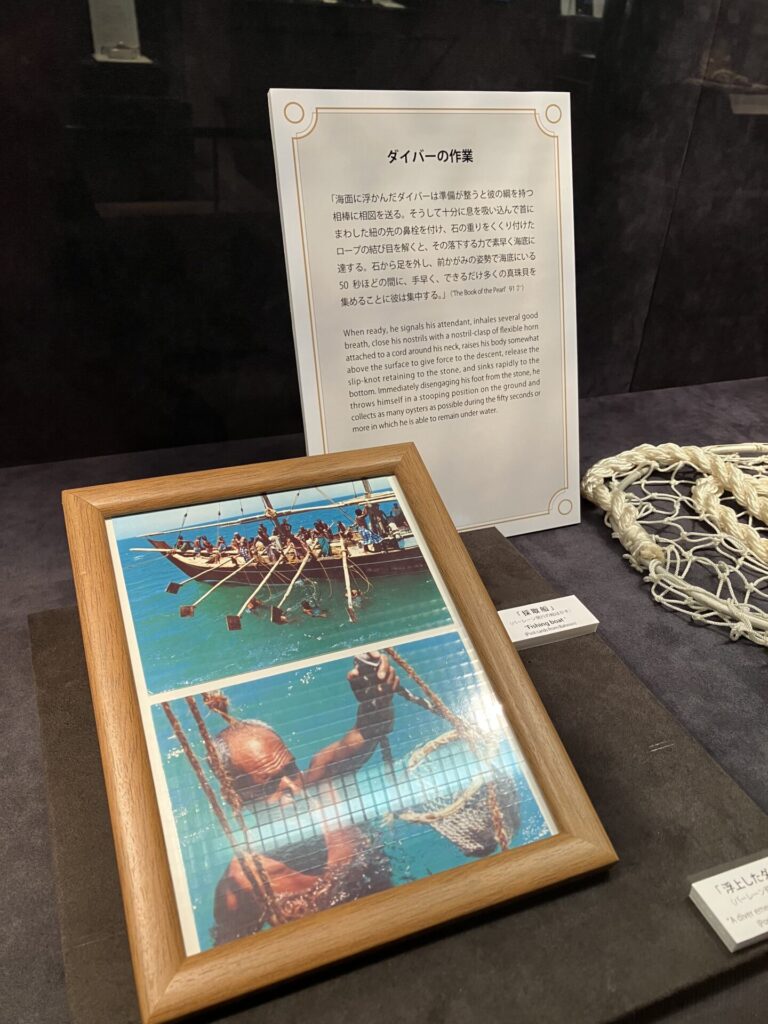

「海面に浮かんだダイバーは準備が整うと彼の綱を持つ相棒に相図を送る。そうして十分に息を吸い込んで首にまわした紐の先の鼻栓を付け、石の重りをくくり付けたロープの結び目を解くと、その落下する力で素早く海底に達する。石から足を外し、前かがみの姿勢で海底にいる50秒ほどの間に、手早く、できるだけ多くの真珠貝を集めることに彼は集中する。」(The Book ofthe Peal 91.5)↓

石を足にくくり付けて、その重さで海底に素早く到達する、というくだりを読んでびっくりした。

では、こういうやり方で、果たして真珠はどれくらい採れたのか? 以下の説明があった。

「ペルシア湾の真珠採取について、1隻の船が 1週間で採取した貝が35,000 個。

それらの貝から採れた真珠が21個。価値のある真珠は3個という記録があります※。

この割合で3,500隻の真珠採取船が4か月操業すると35,000個✕3,500隻✕17週=20億82百万個の真珠貝が採取され、20億82百万個✕0,0006=125万個の真珠を得ることになります。

125 万個のうち価値のある真珠は7分の1、おおよそ18万個。これが60,000人のダイバーによる 4か月の成果です。一人当たりだと3個。

毎月 1個あるかないかです。

億単位での真珠具を採り続けることができた 1900 年代初頭のペルシア湾の真珠貝資源は、まさに無尽蔵でした。

※池ノ上宏『アラビアの真珠採り』1987年、成果はあくまでも仮定の数字」

まさにダイバーにしてみると一攫千金の仕事だったということか。大変だったと思うが。

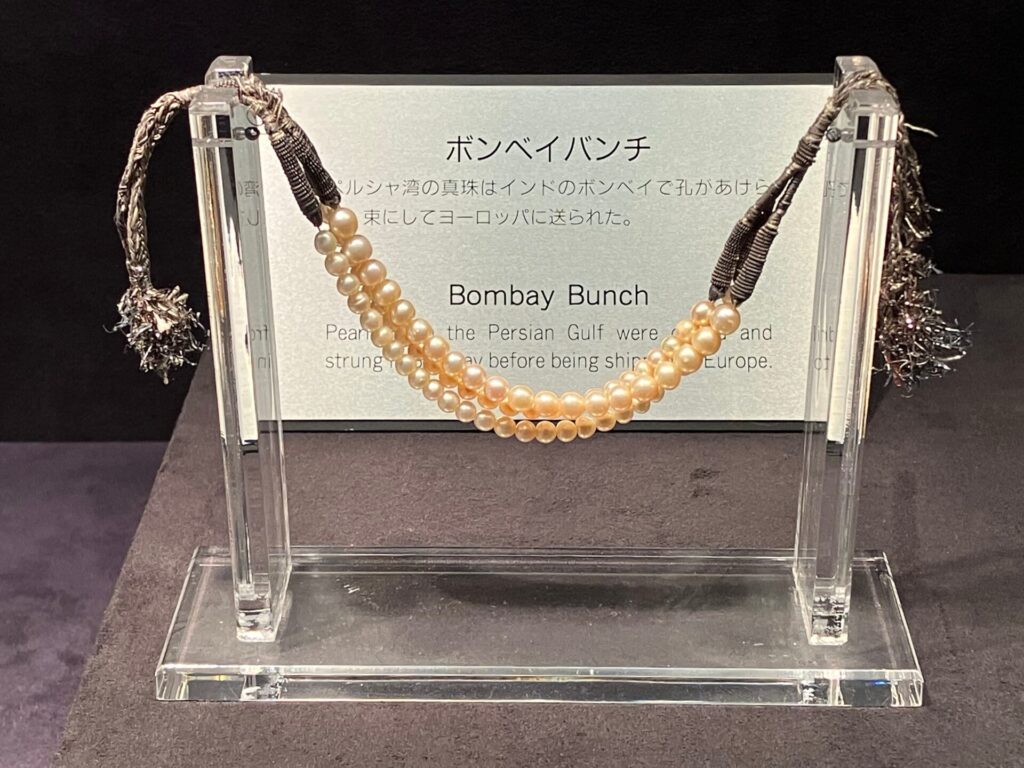

ペルシャ湾で採られた真珠はインドのボンベイ(現在のムンバイ)に送られ、そこで孔をあけられ、束にしてヨーロッパ(ロンドンとパリ)に送られ、そこでさらに選別され、素材としてジュエラーのもとに届けられ、美しい装身具に姿を変えたのだそうだ。↓

ボンベイが真珠の集積地になっていたようで、やはりインドは恐るべしである。

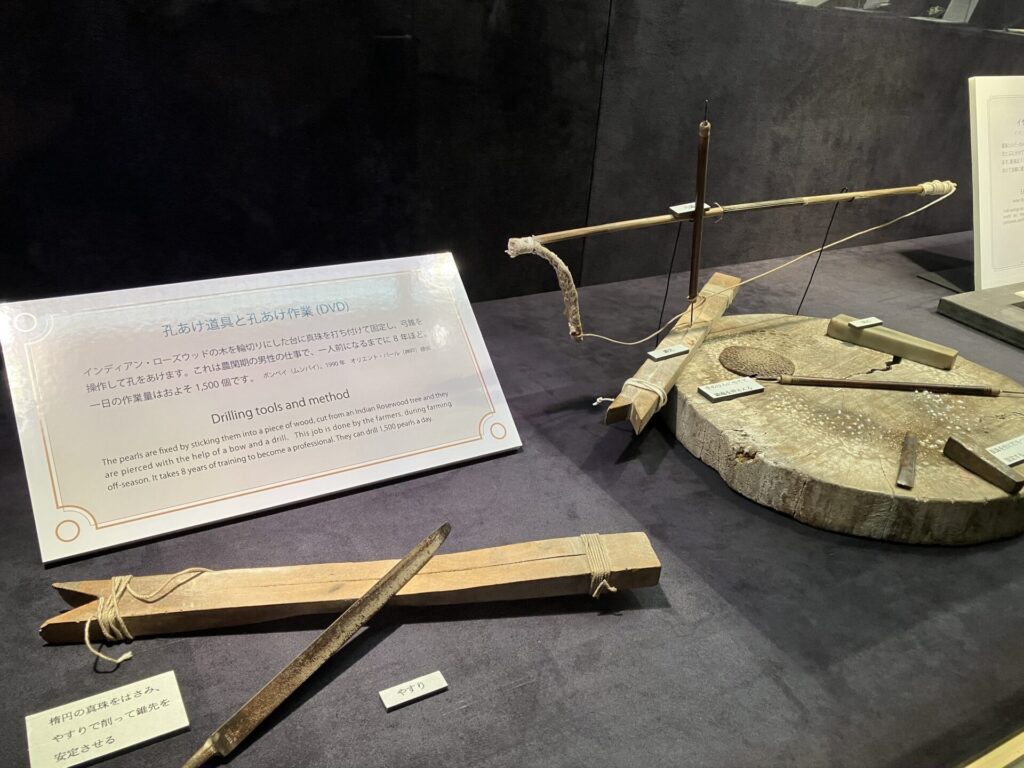

これが当時の穴あけ道具。↓

「インディアン・ローズウッドの木を輪切りにした台に真珠を打ち付けて固定し、弓錐を操作して乳をあけます。これは農関期の男性の仕事で、一人前になるまでに8年ほど。一日の作業量はおよそ1,500個です。 ボンベイ(ムンバイ)。1990年 オリエント・パール(神戸)提供」

とのことである。

そして、このように偶然に生み出される真珠を待つだけではなく、偶然を必然にしよう、ということで、ヨーロッパでの真珠研究の情報を得て、アコヤガイ(真珠貝)が古来から生息していた日本でも真珠の養殖に取り組む人々が登場した、という歴史である。

そして、日本では御木本幸吉が登場することになる。

御木本幸吉が、1890年(明治23年)に東京帝国大学の箕作佳吉と当時大学院生だった岸上鎌吉を訪ね、理論的には真珠の養殖が可能なことを教えられたことが、大きな転機であったと説明されていた。

それから3年後の1893年(明治26年)に御木本幸吉が半円真珠の養殖に成功したのが、以下の話である。

現在のミキモト真珠島は、その昔、相島(おじま)と呼ばれていて、私がエスパーニャクルーズで回った志摩の英虞湾とこの相島で御木本幸吉は真珠の養殖に取り組んでいたそうだが、

「(1892年)明治25年11月 英膚湾に赤潮が発生・・・・幸吉は目を疑った。海面一帯が真っ赤に染まっている神明に養殖していた 5,000個のアコヤ貝は全滅。4年の歳月と全財産をかけた努力はたちまち水のあわ「まだ相島(真珠島)の貝が残っています」と妻うめのはげましに 幸吉は最後の望みをかけた。」

というのが、博物館に書いてあった養殖真珠誕生の物語である。

しかし、この3年後にうめは32歳の若さで亡くなってしまう。

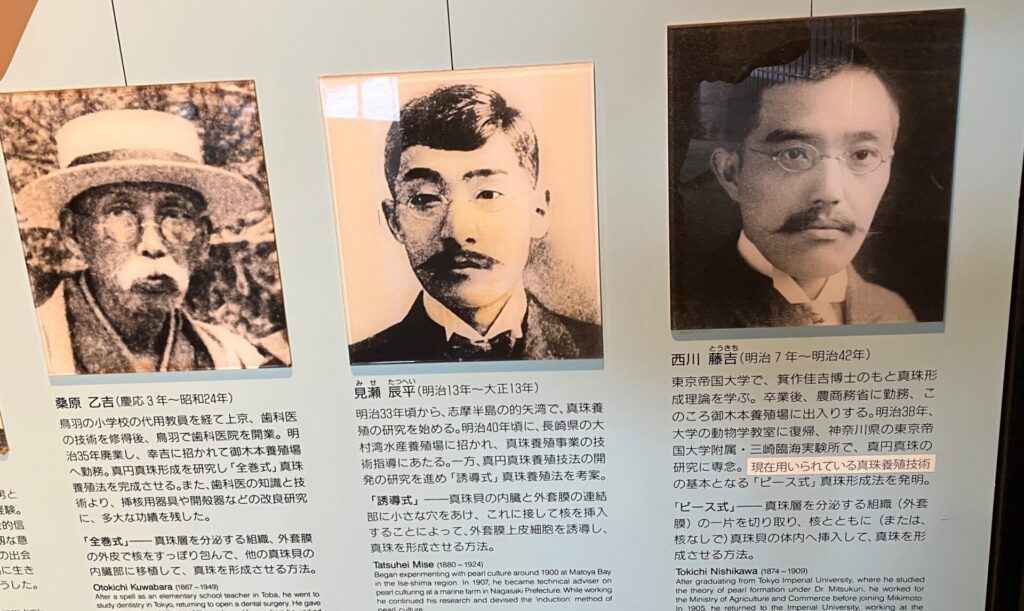

その後、半円ではない真円の真珠を養殖する技術が確立され、御木本幸吉は真珠王になるのだが、真珠博物館では、以下のような関係者の写真が掲示されていた。↓

また、半円真珠の養殖に成功した後の歴史を俯瞰すると、ざっと以下のようになると思われる。

- 1893年:御木本幸吉が世界初の真珠養殖(半円真珠)に成功。

- 1986年:御木本幸吉が半円真珠に関する特許を出願(取得は1889年?)。

- 1899年:御木本真珠店を銀座(京橋)に開業。

- 1905年:真円真珠の養殖に成功(と言われている)

- 1910年:海外(ロンドン)へ初進出。

- 1921年:ロンドンとパリの宝石商から「ミキモトの真珠は模造品だ」と喧伝される。

- 1924年:パリ真珠裁判に勝利。

- 1949年:養殖と加工、輸出を行う御木本真珠株式会社と販売を行う御木本真珠店を設立。

- 1951年:三重県鳥羽市に御木本真珠島を開業。

- 1954年:創業者である御木本幸吉死去。96歳。

- 1972年:社名をミキモトへ改称。

なのだが、博物館を見学した際に残った疑問は、御木本幸吉は真円真珠養殖の特許を持っていたのか? 持っていなかったのであれば、特許面についてどのように対応をして事業化を成功させたのか、という点だった。

上の写真のパネル↑では、西川藤吉と見瀬辰平の真円真珠養殖技術(特許)については触れられているが、御木本のそれについては博物館の展示の中では明確に触れられていなかったからだ。

なので、ChatGPTの力を借りて調べてみたところ、「真円真珠(球形の養殖真珠)に関する特許は多田徳蔵(ただとくぞう)という京都帝国大学理学部出身の研究者が1904年(明治37年)に出願・取得したものが起点になっていて、1907年に御木本幸吉はこの特許を買い取った」とChatGPTが回答してきた。真珠博物館では、この多田徳蔵の名前は説明されていなかったので驚いて、自分なりに色々ネットを検索してみたが、ChatGPTが回答してきたことを裏付けるような情報を確認することができなかった。(ChatGPTを追及してみたが納得いく答えが返ってこず、まだまだ全幅の信頼をおいて任せられる部下のレベルには至れていないなと再認識した。)

一方で、1907年に、見瀬辰平が「外套膜に核を挿入する針」の特許を取得(真円形成技術)するとともに、西川藤吉も真円真珠の養殖法に関する複数の特許を出願(技術的には見瀬の特許と競合、特許取得は1910年代)、二人の間に紛争が起きたが、最終的に技術は西川藤吉名義で特許登録がなされたようだ(後に「西川式」「ピース式」として知られる方式)。見瀬辰平とは特許を共有する契約が成立したようだが、顛末としては見瀬が譲歩する形だったようである。なお、海外では、この特許は「Mise-Nishikawa Method」として知られているらしい。

興味深いのは、1903年に西川藤吉は御木本幸吉の次女・みねと結婚していることで、そういう意味でも、現在ミキモト真珠が用いている養殖技術が西川が開発した「ピース式」なのは頷けるのだが、結局、御木本幸吉と真円真珠に関する特許についての私の疑問はまだ残ったままである。

今回、真珠博物館と御木本幸吉記念館を訪問して、改めて、御木本幸吉という人は偉大な事業家だったのだな、と心から思った。

ロンドンやパリで「ミキモトの真珠は模造品だ」と訴訟を起こされたのに対して、しっかり戦って勝訴して、ミキモトのブランドを逆に一気に高めたり、他にも、養殖真珠、ミキモトというブランドをいかに高めるかということを常に考えて事業を大きくして養殖真珠事業を一大産業に育て上げたスケールの大きさはすごいと感心した。

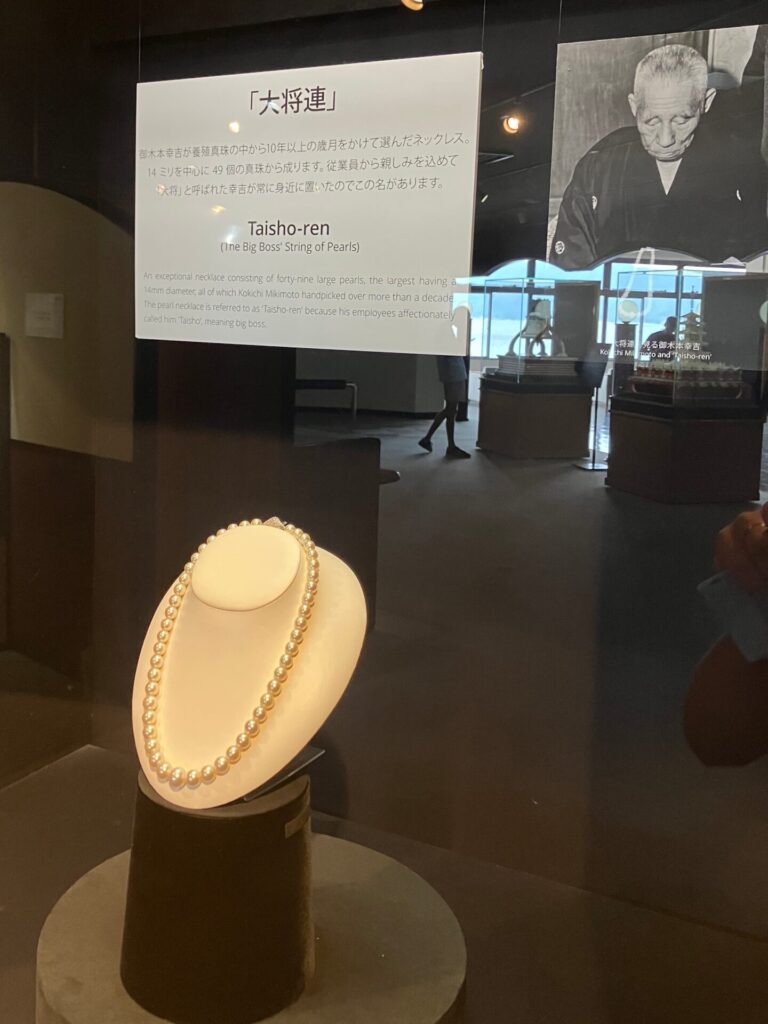

最後に大将連(たいしょうれん)について。↓

「御木本幸吉が養殖真珠の中から10年以上の歳月をかけて選んだネックレス。14ミリを中心に49個の真珠から成ります。従業員から親しみを込めて「大将」と呼ばれた幸吉が常に身近に置いたのでこの名があります。」との説明がされていた。

14ミリを中心に、というひとつひとつの粒の大きさや美しさもさることながら、連組みされた全体のバランスや完成度が素晴らしかった。

1905年、明治天皇が伊勢神宮を行幸された際に、御木本幸吉が拝謁し、「世界中の女性の首を真珠でしめて(飾って)ご覧にいれます」と明治天皇に述べた、というエピソードが残っているが(真偽は定かではないようだが)、御木本幸吉はこの大将連を、亡き妻のうめの首にかけてあげたかったのではないか、と思いたい。

17歳で幸吉(23歳)と結婚して、5人の子供を育て、幸吉の家業のうどん屋を切り盛りし、幸吉の養殖真珠事業を支え、29歳の時にやっと世界最初の養殖による真珠が『5個誕生』、その3年後、半円真珠の特許を出願して、これからというところで、32歳の若さで亡くなってしまったうめ。

帰りは「しまかぜ」ではなく「伊勢志摩ライナー」だ。↓

座った席の目の前に真珠が飾られていた。↓

充実の2月3日の伊勢志摩の旅が終わってしまった。

一生に一度は、と思っていたお伊勢参りも出来た、美しい自然と伊勢神宮、美味しい海の幸の料理、そして美しい真珠。

感謝である。

おわり

コメント