2025年10月1日〜5日

前回からつづく。

この日は大分在住の学生時代の親友が車で湯布院から別府への道中のアテンドをしてくれた。

まずは、タデ原湿原に行ったのだが、残念ながら雲が多くてせっかくの眺めが、、、。↓

続いて来たのは、九重夢吊大橋。

この橋は九酔渓の

標高777mに架かる

長さ390m、高さ173mという

人が渡る吊り橋としては日本一の吊り橋、とのことだ。

往復するのに徒歩13分とのこと。高所恐怖症の私にとって13分は長い。 ↓

遠くを眺めている分には良いが、高さ173メートルから真下を見るのは禁物だ。↓

意外に足元から下ががそんなに透けて見えなかったので、怖い思いをせずに無事往復出来てホッとした。

お昼は、シェ・タニ瀬の本高原店へ。↓

ケーキが美味しいお店とのことでケーキバイキングもあるそうだ。

我々はバイキングするほどは食べれないので、ケーキ付きのランチセットにしたが、隣のテーブルには若者男子のグループが居て、ワイワイ話ながら楽しそうにケーキをたくさん食べていた。

晴れていれば、このお店からも素晴らしい眺めが楽しめるとのことだったのだが、、、。

やまなみハイウェイをドライブ。

もともとは今回の旅行で、くじゅう連山の山歩きもしてみたいな、などと思っていたのだが、計画を立てている途中で時間が全く足りないことが分かり断念せざるを得なかった。

狭霧台(さぎりだい)から湯布院の街を眺める。↓

こうやってみると盆地であることが良くわかる。湯布院の初日に泊まった山荘わらび野の人が言っていたが、盆地なので冬は寒くマイナス10℃になることもあるそうだ。

由布岳もそうだったが、このあたりの山には木が生えておらず、草原のような感じで独特の眺めである。なぜだろうと思って、GeminiとChatGPTの両方に聞いてみたが、基本的には同じ説明をしてくれた。

阿蘇や九重(由布岳の近く)の広大な草原地帯は、主に人為的な「野焼き」によって維持されてきたもの、春先に「野焼き」を行って草を焼き払い、新しい若草を生やして放牧地や採草地として利用してきたので、木が芽を出しても、野焼きで焼かれるため、森林に戻ることができない、というのがメインの理由のようだ。なるほど。

やはりインパクトがあったのは、親友のおすすめの海地獄だった。↓

海地獄とは、別府の観光定番の個性豊かな7つの地獄をめぐる「べっぷ地獄めぐり」のひとつである。ちなみに、7つの地獄とは、コバルトブル一で98度もある海地獄、酸化鉄の成分で噴気までが赤い血の池地獄、一定の間隔で熱湯と噴気を噴出する龍巻地獄、白池地獄、鬼石坊主地獄、鬼山地獄、かまど地獄の7つの地獄、のことだ。

こんな綺麗な色をしているのに98度もあるとは驚きであった。

最後に、十文字原展望台、に連れて来てもらった。↓

写真ではうまく映っていないが、ここから見ると、別府温泉全体が良く見える。

また、別府湾が非常に綺麗な形をした湾であることが分かる。

別府温泉とは、実は以下の8つの温泉、「別府八湯(はっとう)」の総称であることを知った。

・浜脇(はまわき)温泉

・別府(べっぷ)温泉

・亀川(かめがわ)温泉

・鉄輪(かんなわ)温泉

・観海寺(かんかいじ)温泉

・堀田(ほりた)温泉

・柴石(しばせき)温泉

・明礬(みょうばん)温泉

上から見るとあちこちから湯煙が上がっており、別府八湯全体がとても広いことが良く分かった。また、別府と言えば湯煙というのも良く分かった。今まで見た他の温泉とはスケールが違う。

だが今回、湯けむり展望台に行けなかったのは残念だった。

学生時代の親友には、ありがたいことに今晩のお宿まで車で送ってもらった。

道中、いろいろ話せて、やはり昔の友達はいいな、彼がこっちにいる間に大分に来ることが出来て良かったなと思った。

今晩のお宿は界別府だ。

「地域らしさあふれる界の「ご当地部屋」。界 別府は全室オーシャンビューの「柿渋の間」。別府温泉の、血の池地獄から着想を得た柿渋色と海景のコントラストが圧巻です。繊細で優しい「豊後絞り」も客室を彩ります。」と公式HPに説明があるが、柿渋色がほれぼれする良い色だった。↓

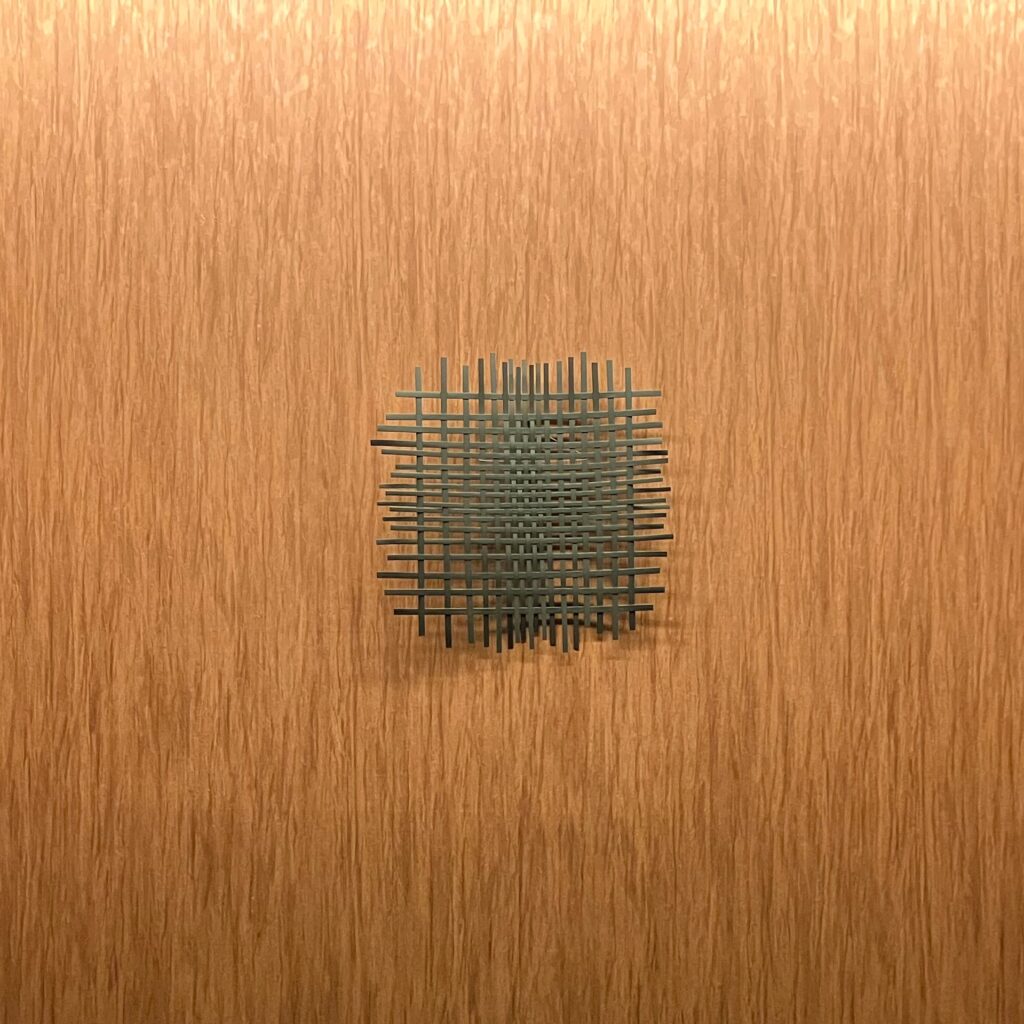

界別府は、建築家・隈研吾氏によるデザイン・設計なので、泊まってみたいなと決めた。

隈研吾建築都市設計事務所のHPには、以下の説明があるが、まさに旅館であると同時に、「民芸」、素晴らしいアートであった。

「日本の温泉街の代名詞ともいえる別府に、「街=ストリート」をテーマにした旅館をデザインした。(中略)

竹細工、手漉き和紙、臼杵焼、豊後絞りなどの当地の工芸を用いて、当地の職人とともに、この旅館のための一品をデザインし、それらの粒子の集合体として、内部空間をデザインした。その意味でこれは旅館であると同時に、われわれの「民芸」のミュージアムである。」

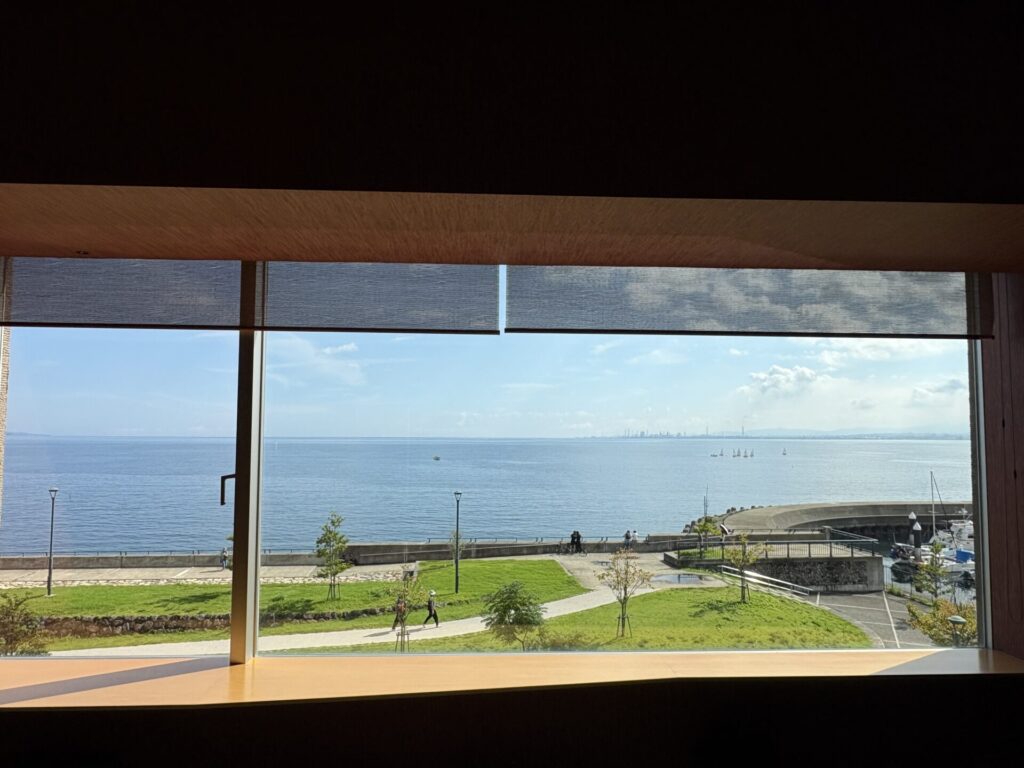

全室オーシャンビューなので、海景が素晴らしい。

海景と言えば、私の敬愛する杉本博さんだ。杉本さんの小田原測候所も大好きである。

私も真似をして撮ってみた。↓

さて、ビールを一杯飲んでくつろいだので、そろそろ温泉の時間だ。

温泉を堪能した後は、サービスの焼酎をいただきながら、ライブラリーで地元に関する本や雑誌を眺めながら過ごす。↓

こういう時間も楽しい。

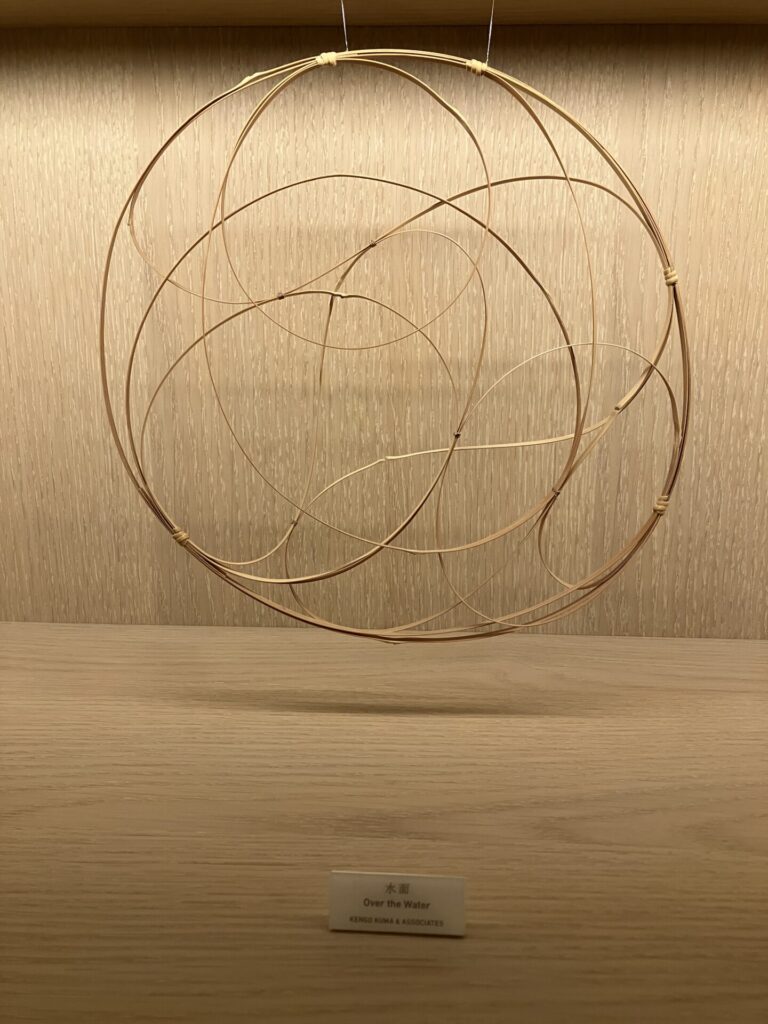

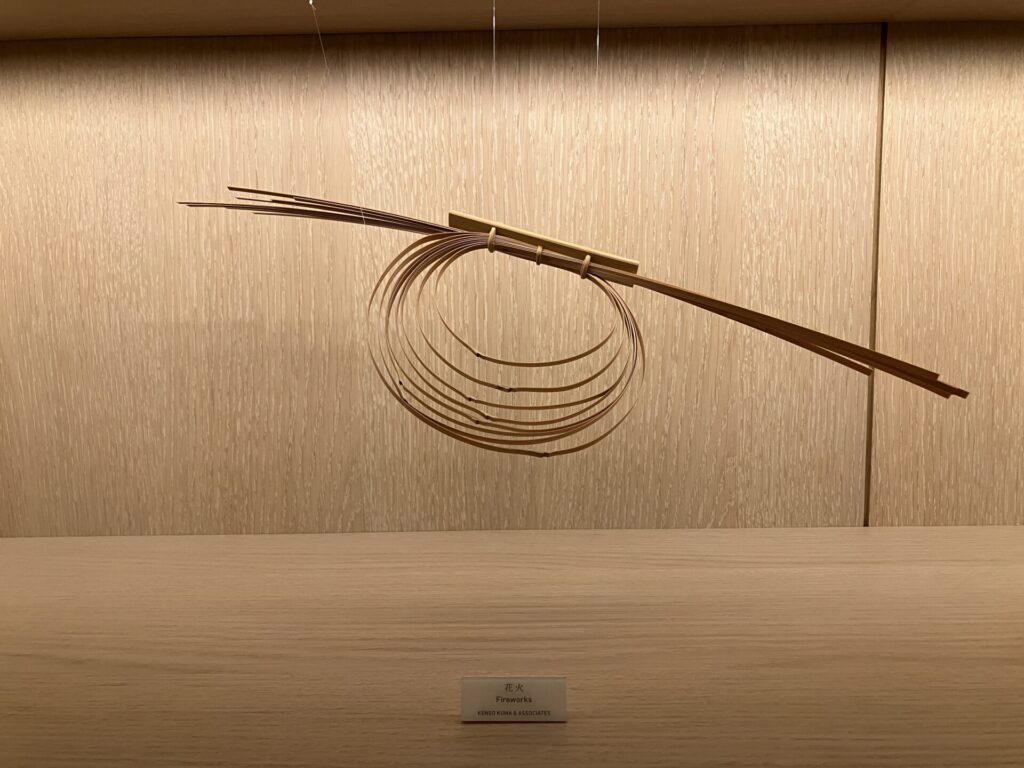

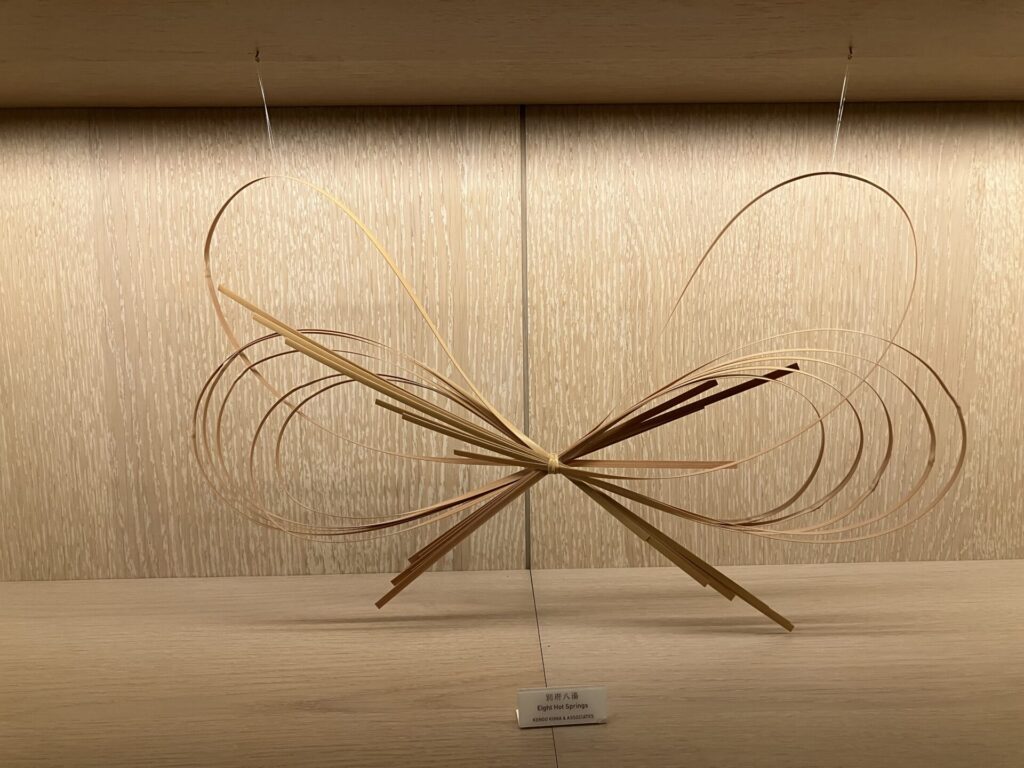

ライブラリーの奥の棚には、魅力的な竹細工があって、これもじっくり眺めてしまった。↓

私が特にいいなと思った作品のいくつか。

新芽↓

水面↓

花火↓

別府八湯↓

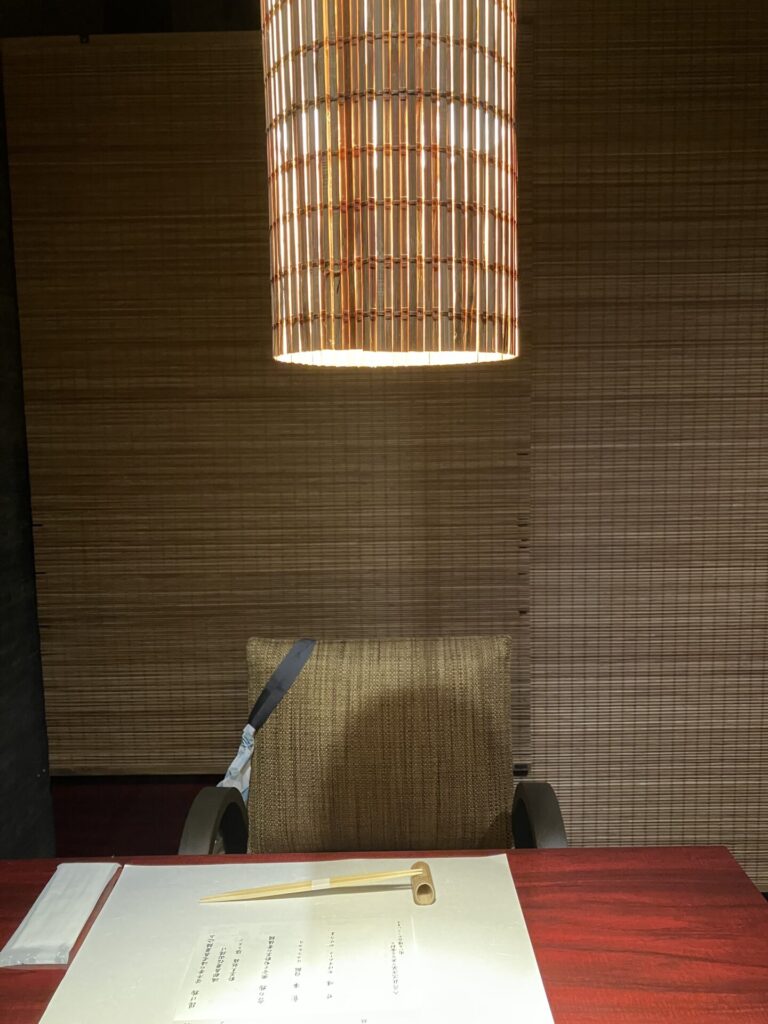

そろそろ夕食の時間なのでお食事処に移動。

ここの明かりも美しい竹細工だ。↓

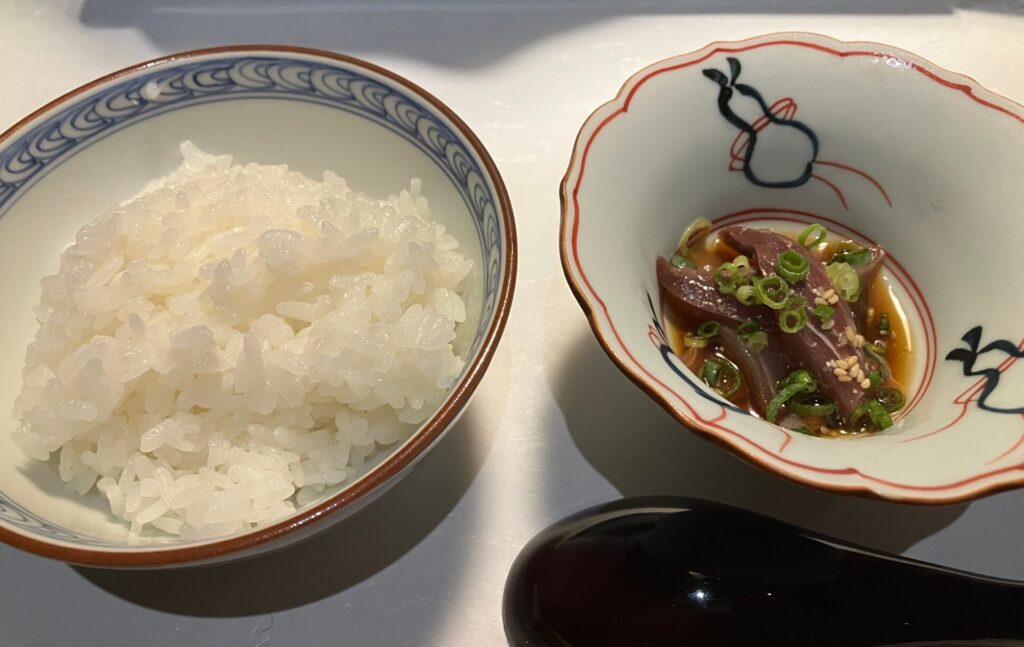

最後の締めは、大分名物の「りゅうきゅう」。

美味しくてすっかり気に入ってしまった。↓

今回は、xxの記念の旅行なんです、と中居さんに話したら、デザートにメッセージをつけて下さった。ありがとうございます!

食事はとても美しく、美味しかったです。

夕食を終えて出て来たらちょうど界別府の「ご当地楽」が始まるところだった。↓

「かつて別府港が開港し、湯治客で賑わうと音楽に彩られた別府の街。その歴史にちなみ、法被をまとったスタッフが豊富な温泉と桶から生み出される音色を奏でます。」というのがテーマのようだ。

今年の1月に界出雲に泊まった時のご当地楽は「石見神楽」だったが、この界のご当地楽というのはなかなか面白い。

さて、すっかり良い気分になってあとは寝るだけだ。

柿渋色の内装がなんとも落ち着く。💤

+++++++++++++++++++++

朝だ。

早速、別府温泉の湯に浸かりに行く。

温泉で朝からリラックスしたら朝食だ。

竹とんぼが美しい。↓

朝から美味しいお鍋もいただけて、とても嬉しかった。

ご馳走さまでした。とても美味しかったです。

天気が良い。

そろそろチェックアウトの時間だ。

柿渋色の美しい部屋が名残惜しいが。

お世話になりました。

やはりここに泊まって良かった。

さて、旅行最終日の締めは、鉄輪の地獄蒸しへ。

鉄輪地獄蒸しに到着。

鉄輪と書いて「かんなわ」と読む。別府八湯のひとつ、鉄輪(かんなわ)温泉である。

界別府から別府駅に歩いて、駅からバスで来ようと思っていたが、この地獄蒸しは非常に混んでいると聞いたので、早く着くためにタウシーで来た。まだそんなに混んでなくて良かった。

さすが別府だ。排水溝からも湯煙が出ている。

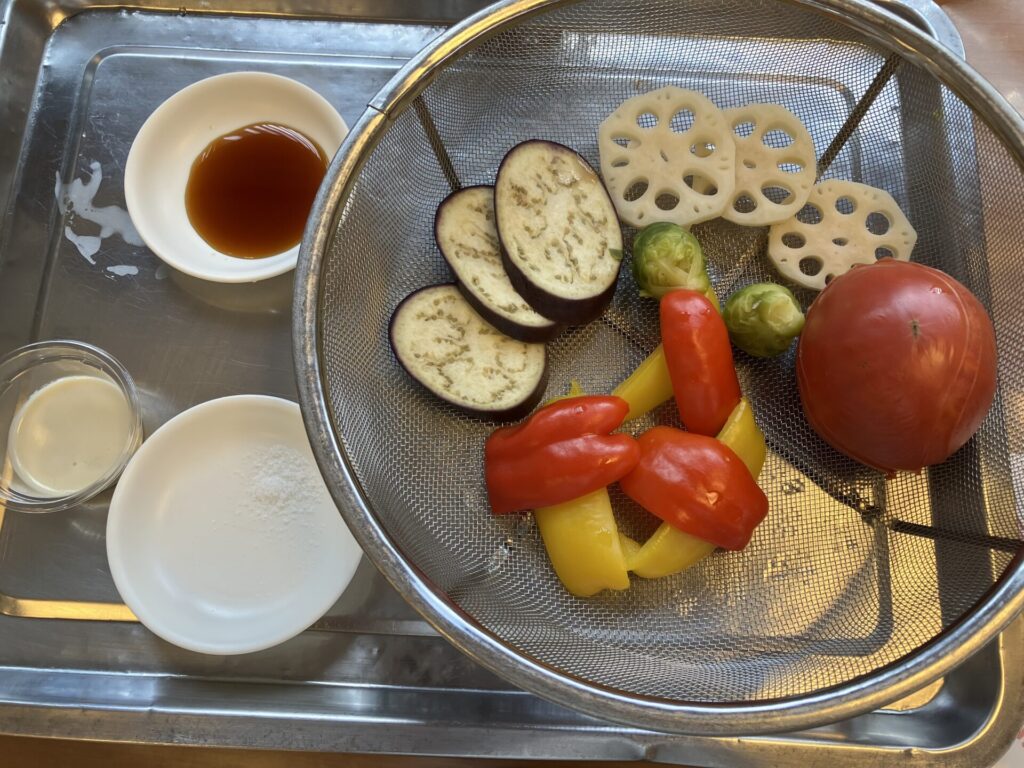

「摂氏98度、100%地熱エネルギーの温泉噴気を利用した、別府鉄輪温泉では江戸時代から用いられていた伝統の調理法「地獄蒸し料理」を体験できる施設」である。

HPによると、

「地獄蒸し料理」とは…

「温泉から噴出する高温の蒸気熱を利用した調理法で、別府では江戸時代から用いられていました。食材をざるにのせ「地獄蒸し釜」と呼ばれる約100度の蒸気が噴き出す釜の中に入れ、蓋をするだけ。塩分を含む温泉蒸気で一気に蒸すため、食材本来の旨味が閉じ込められます。」とのこと。

以下はその手順。↓

やけどをするので、ゴム手袋と腕カバーを貸してもらって装着。

蓋をしてしばらく待つ。

出来上がり。↓

私たちは朝食を食べたばかりでまだお腹が空いていなかったのでシンプルに野菜だけにしたが、本当はもっと色々食べることができる。

蒸し野菜は野菜本来の味が濃縮されていて美味しい。

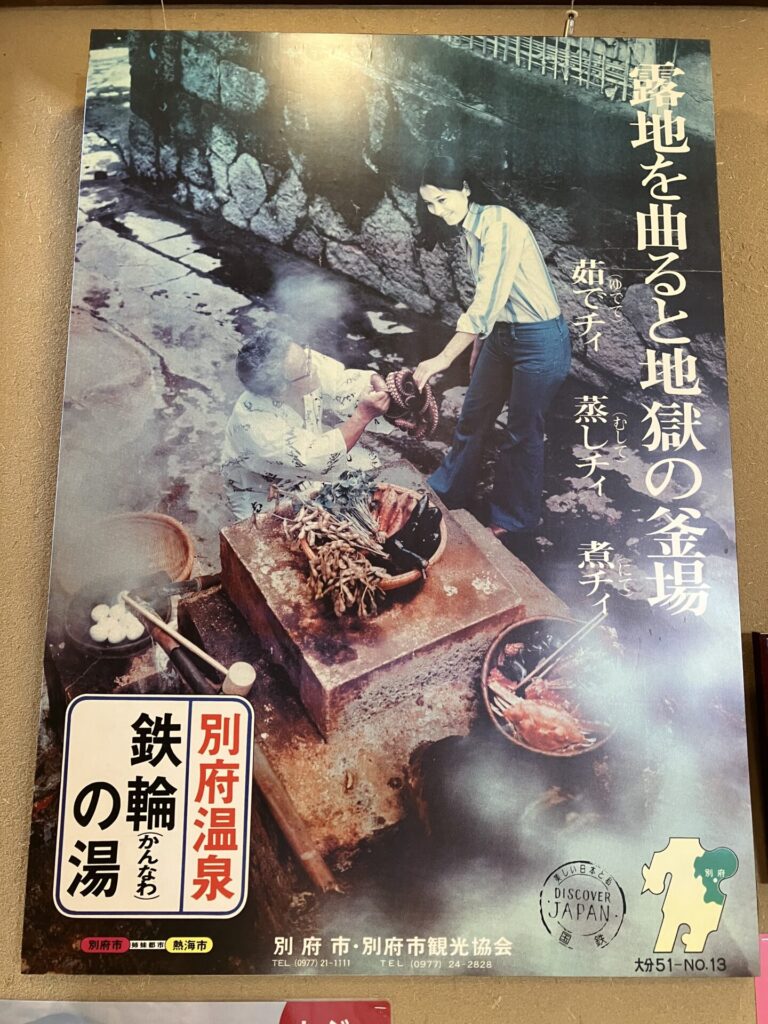

お店の中に、なんとも魅力的な昔の昭和っぽいポスターを見つけた。↓

右下のスタンプには、DISCOVER JAPANとある。

ディスカバージャパンとは子供の頃に聞いたことがある懐かしい響きで嬉しくなってしまった。

Wikipediaによると、以下の通りである。

「日本国有鉄道(国鉄)が個人旅行客の増大を目的に1970年から始めたキャンペーン。個人旅行の拡大や女性旅行者の増加などの社会情勢の変化とマッチし、キャンペーンとしては成功したとみなされている。キャンペーンの副題は「美しい日本と私」。」だそうだ。

なお、国鉄というのは今のJRである。1970年からすでに55年か、などと数えてしまった。

知らなかったが別府市と熱海市は姉妹都市と左下に書いてある。

地獄蒸しをいただいた後は、せっかく来た鉄輪温泉界隈を散歩した。

鉄輪温泉は鎌倉時代に時宗の開祖である一遍上人が開いたとされる湯治場なのだそうだ。↓

解説によると、

「一遍上人は「捨て聖』と呼ばれ、俗世の欲や執着を捨て、体や衣がボロボロになりながらも全国を布教して歩く『遊行』という旅の途中、鉄輪へ立ち寄ったと伝えられています。その頃の鉄輪は、地面から噴気や熱湯が噴出す地獄によって、村人たちが大変苦しめられていたといわれています。

一遍上人は、この荒れ狂う地獄を鎮め鉄輪の村人たちを助け、最後までどうしても止まらなかった地獄を利用して『むし湯』を創ったとされています。この噴気には不思議な力が宿っており、病気やケガなどで困っている人たちを癒してきたといわれ、これまで多くの人々に利用されてきました。

鉄輪の人たちは、この一遍上人の『おかげ」に感謝し、毎年秋に「湯あみ祭り』を催し、上人像を浴させる『湯あみ』や上人像にお湯をかける『湯かけ』などで感謝の気持ちを表してきました。

この広場は旧むし湯跡地を整備したもので、鉄輪むし湯の歴史を後世に伝えるため、旧むし湯の石材を使い、むし湯の石室を復元したモニュメントを設置しました。

また、となりの「湯かけ上人像』は、年に一度『湯あみ祭り』の時にしかできなかった『湯かけ』が、いつでも誰でもできるようにと、鉄輪温泉共栄会及び湯かけ上人像建立実行委員会の企画により設置されました。 別府市」 とのことである。

という解説を読んで、ふと上人の像を見ると、カマキリが。↓

ここは「むし湯広場」と呼ばれている。

いわゆる蒸し風呂に入れるところと理解した。↓

本当は蒸し風呂に入りたかったのだが、もう少ししたら空港に向かわねばならず、時間が足りないので、私は無料の足蒸しをやらせていただいた。↓

気持ち良くてもっとやっていたかったのだが、そろそろ行かねば。

このあたりには道路にこんなマークがあって楽しい。↓

他にも地獄蒸しのお店があった。この柳屋さんは美しかった。↓

バスで戻って来て、別府駅に到着。

駅前にある「油屋熊八」さんの像にはお会いしたかった。

この日はちょうど、麦焼酎の二階堂のキャンペーンがあったようで、こんな黄色いTシャツを着ておられた。

この方は、別府にある亀の井ホテルの創業者だが、別府の発展に大きな貢献をされた方で、湯布院の亀の井別荘は、もともとこの方の別荘として建てられたようだが、その後、貴賓客向けの宿泊施設になったようだ。

最後に、大分空港に向かうリムジンバス乗り場そばの百貨店トキハ(ときわ、と読む)で気になるものを見つけてしまった。↓

小鹿田焼(おんたやき、と読む)である。

界別府の夕食で使われていた器のひとつが美しかったので、中居さんに尋ねて、それが日田の小鹿田焼であると教えてもらっていたのだが、ここで出会ってしまったのは運命だったのかもしれない。

「国の重要無形文化財指定

開窯は約三百年前までさかのぼる。

必来、現在に至るまで伝統的な技法の【飛鉋・刷毛目・櫛目・流掛け】など絶やすことなく、焼き続けられています。」という説明があった。

ということで、無事、我が家の一員になってもらった。↓

小鹿田焼とは、Geminiによると「昭和初期には、民芸運動の創始者である柳宗悦(やなぎ むねよし)によって「世界一の民陶」と絶賛され、その後、イギリスの陶芸家バーナード・リーチなども滞在して作陶したことから、その名が広く知られるようになりました。」とのこと。

いわゆる「民藝」については、これからもっと掘り下げたいと思っていたところで、ここで出会ったのは神のお導きであったかもしれない。

ということで、バスに乗って、無事、大分空港に着いて、ビールで乾杯。

無事元気で美しく美味しい旅を終えることが出来て良かった。ありがとうございました。

感謝である。

おわり

コメント