2025年9月28日

栃木県に来る機会があり、一泊後このまま帰るのはもったいないなと調べたら、足利に伊万里焼と鍋島焼のみを集めた栗田美術館があることを知り、立ち寄ってみた。

公式HPの解説(創立者・栗田英男氏の言葉)によると

「栗田美術館は創立者故栗田英男(平成8年没)の蒐集による、伊萬里、鍋島を館蔵する世界最大級の陶磁美術館である。美術館は足利市の郊外にあり、三万坪の景勝の地を選び自然を生かし、山野草を中心とした作庭の中に本館、歴史館、無名陶工祈念聖堂、陶磁会館が屹立し、(中略)美術館の極めて大きな特色は江戸時代(1603-1867年)肥前鍋島藩で生産された伊萬里、鍋島のみを展示するもので、これ以外の作品に対しては一顧だにせざる信念と一貫した思想の美術館であるところに大いなる特色がある。いうなれば美術館全体が伊萬里、鍋島に至心の気魂と情熱を傾けて建設した城郭なのである。(後略)」とある。

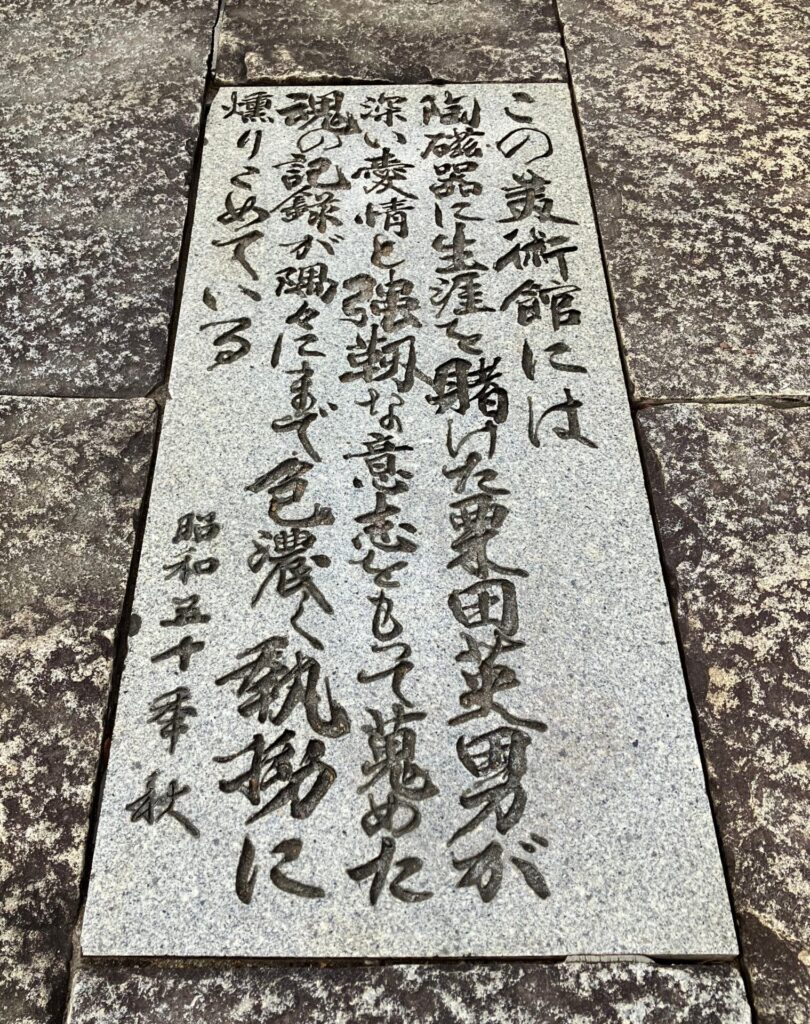

本館入口の前には、以下のような言葉が記されている。↓

ここに立ち寄ってみようと思ったのは、あのクイーンの故フレディー・マーキュリーがプライベートで来日した時にわざわざ訪問したというからだ。

映画「ボヘミアン・ラプソディ」に感動した人間としては是非行ってみたい。

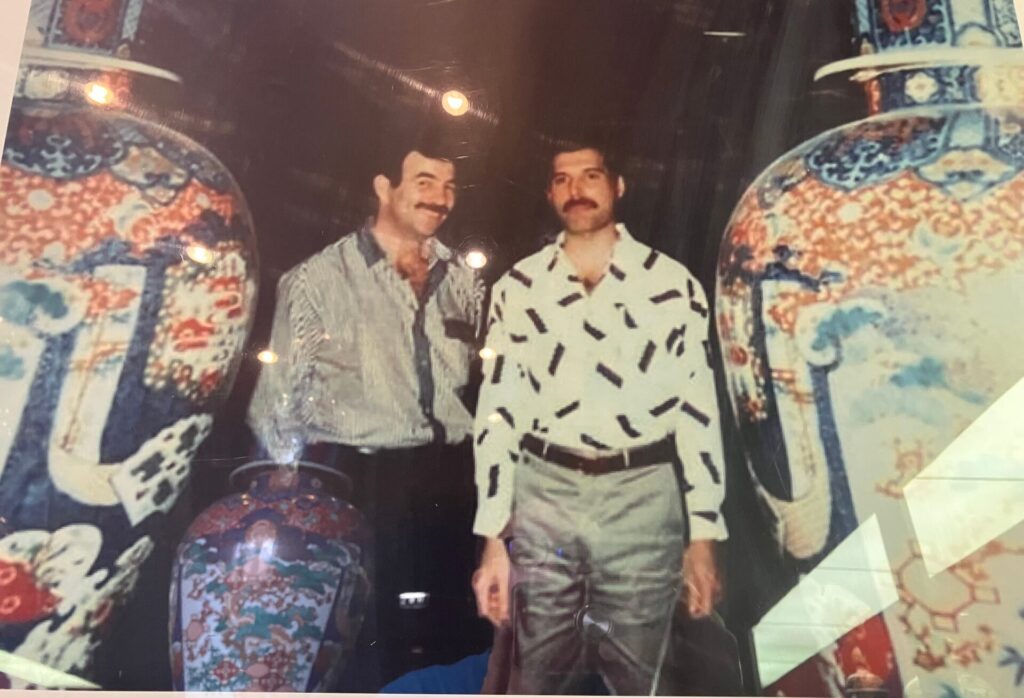

歴史館の2階にある大壺の間で撮影されたフレディの写真がある。↓

伊万里焼の大壺の間。この美術館で写真撮影が唯一可能な場所である。↓

この写真には以下の説明がつけられていた。

++++++++++++++++++++

1986.9.26

歴史館二階

プライヴェート来日に同行したジム・ハットンと伊萬里大壼の後ろで写真に収まるフレディ。大壺をたいそう気に入ったフレディは、栗田館長に購入可能かを尋ねたというエピソードも残されています。また左右の壺の柄の位置から、作品のレイアウトは撮影された当時のままであることがわかります。足の「撮影位置」からご自身の目で確かめてみてください

++++++++++++++++++++

この場所から撮影した写真のはずだ。↓

フレディ・マーキュリーは日本文化、特に伝統的な工芸品や美術品を深く愛しており、来日時に多くの浮世絵、着物、陶磁器などを購入していたとのことだが、わざわざこういうところにも来ていたのかと思った。

以下の解説を読んで、きっとフレディも高い天井の自宅に、この背の高い伊万里の大壺を置いて楽しみたかったんだろうなと思った。この訪日が1991年に亡くなる前の最後の日本だったようだ。

+++++++++++++++++++++

17世後半から18世紀末頃にかけて、海外に輸出された伊萬里焼の総量は、約 300万個を越すといわれています。とりわけ、ヨーロッパ各地の王候貴族に熱狂的に収集されたこれらの伊里焼は、もちろん実用にも使われましたが、それ以上に宮殿の室内を装飾するインテリアとしての需要も膨大でした。その結果、各地の古城には、大量の磁器で室内の壁を覆いつくすように飾った、「磁器の間」とよばれる部屋まで設けられたのです。

このように、室内装飾品として珍重された伊萬里焼には大作が揃っていますが、その中でも特に、18世紀前期の華麗な蓋付大壺を中心に、この部屋は展示されています。これらの大壺は、染付の上に上絵具で彩色し、さらに金彩で装飾されており、その華やかさから「金欄手」とよばれる様式の製品です。文様を器面にくまなく描き込んで豪華に彩色するこの作風は、18世紀におけるヨーロッパ向けの輸出品の大きな特徴で、天井の高い居館を飾るにふさわしいものと言えましょう。

++++++++++++++++++++++

以下は一対の作品で、金色の部分は、室内装飾用にヨーロッパで後付けされた金工細工の金具で、その後ヨーロッパから日本に里帰りした作品だそうだ。↓

今回学んだのは、同じ肥前鍋島藩の地で焼かれた伊万里焼と鍋島焼ではあるが、決定的な違いがあるということだ。

日本で初めて作られた磁器である伊万里は、肥前鍋島藩,今の佐賀県西松蒲郡有田町で,帰化朝鮮陶工により,元和初年(1615年)頃に誕生したらしいが,「大量に生産され,ヨーロッパ,アジアの人達に,また日本の貴族,豪商,庶民に最も愛された,間口の広い」磁器なのだそうだ。

また、江戸時代においては、海外への出荷が伊万里港から行われたため、有田で生産されたものも含めて「伊万里(焼)」と呼ばれていたということもよく理解出来た(現代においては、実際の産地によって、伊万里焼と有田焼が区別されているようだ)。

一方、鍋島は「市販を目的とするものではなく, 日本で初めて,磁器を作りあげた誇りをもつ鍋島藩主が,自家用品として,或は皇室,皇族,将軍家に献上品とするため,また諸大名に贈答品とするために,大川内山(伊萬里市 大川内二本柳)に藩窯を設け,皿山代官直轄のもとに,藩庁の指示を受け,特別の配慮と組織のもとに,藩内の名工を抜擢して制作」されたもの、要は別格のものであったということだ。

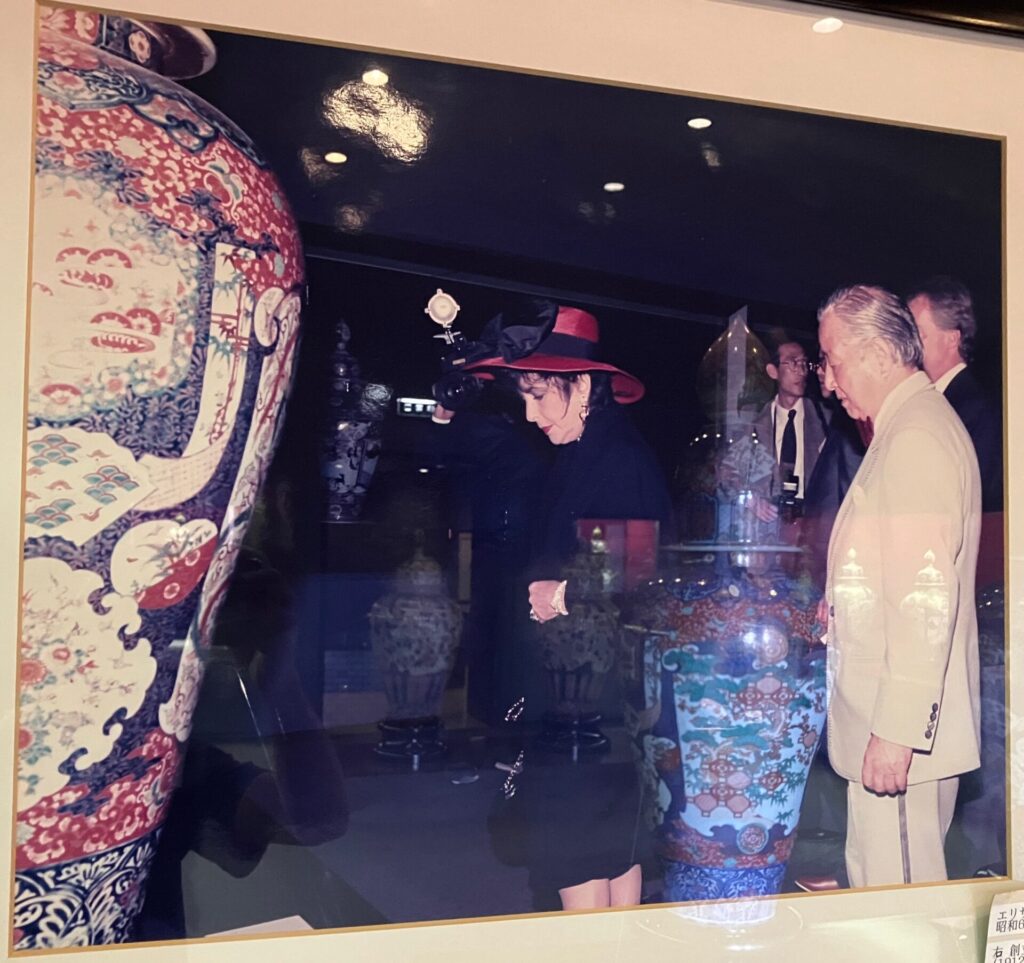

エリザベス・テーラーも栗田美術館を訪問したらしい。

昭和63年(1988年)4月15日と書かれていた。↓

写真に写っているスーツ姿の男性が創立者の栗田英男氏だが、今回もうひとつ勉強になったのが、伊万里の有名な赤絵の技法は、初代柿右衛門が創始したと伝えられているが,これは重大な誤りである、と栗田氏が断言していることだ。

「鍋島藩に於いては,赤絵付の技法が他に漏れることを極度に警戒し,鍋島藩窯に於いてすら,その使用を許さなかったのである。即ち皿山代官から,赤絵付業者は16軒に限って免許を得,厳しい統制のもとに,江戸末期まで,この16軒が独占的に行っていたのである。」

「従って,釜焼である柿右衛門家に赤絵付など許されるはずはなく,有田のいたるところで焼かれ,赤絵町で絵付した乳白手の輸出伊萬里を柿右衛門と呼ぶが如きは、全く言語道断である。」とのことだ。

その詳細は以下URLをご参照。

美術館では写真撮影禁止だった栗田コレクションの美しい写真も見ることが出来る。

三万坪の敷地とのことで、広すぎて時間の関係で全ては回れなかったが、大きな松の木がたくさんあって美しかった。↓

創立者の栗田英男氏についてもっと知りたいと思ってネットで調べてみたが、ウィキペディアのほかにはほとんど手掛かりがない。

商人、実業家、総会屋、元衆議院議員、美術評論家と色々な顔がある方のようだが、相当な思いを持って集められた貴重なコレクションであることは十分に理解出来たし、そのコレクションをこのような形で広く公開されていることは有り難いなと思った。

敷地内に咲いていた彼岸花がとても綺麗だった。↓

せっかく栃木県に来たのだからと思って、調べて、栗田美術館を訪問することができて良かった。いろいろと勉強になった。

さて、最後の締めに、ICから高速に乗って帰る前に、地元の佐野ラーメンが食べたい。

とても美味しかったです。ごちそうさまでした。

伊万里には、十数年前に仕事関係の方のお父様が亡くなってご葬儀で行ったことがあるのだが、とても良い雰囲気のところだったので、ずっと記憶に残っていた。不謹慎な話ではあるが、ご葬儀のための日帰りではなく、しばらく滞在したいと強く思ったことを覚えている。

いつかまた行けたらと思っていたのだが、栗田美術館で美しい伊万里と鍋島を見て感じた。

ここには死ぬ前にまた行かねば後悔する。

行きたいところ、観たいものがたくさんある。感謝。

おわり

コメント